В. С. Рамачандран «Мозг рассказывает»

комментарии

Эта книга - самое последнее на 2013г. обобщение современных взглядов нейрофизиологов (специально выделил эту касту) о психических явлениях. Это позволяет отслеживать текущее состояние понимания, а я этим занимаюсь постоянно. В данном случае, никаких качественно новых концепций не обнаружилось (хотя попытки выдать за это есть), все остается примерно на прежнем уровне понимания нейрофизиологами. Как это бывало во всех, без исключения, случаях написания популярной книги специалистом по нейрофизиологии, все, что касается непосредственных фактических данных исследований - ценно в качестве сведений для сопоставлений и обобщений, а все, что является попыткой этих довольно узких по специфике специалистов домыслить и самим обобщить данные, требует особого скептицизма и внимательности потому, что для такого обобщения, для целостного понимания и описания мехнизмов психики (а не отдельных механизмов нейрофизиологических процессов) узкой специфики недостаточно, что и оказывается предметом критических замечаний. Именно в таком контексте предлагается рассмотреть утверждения книги В.Рамачандрана.

Это не означает, что все рассуждения у автора неверны. Он довольно часто адекватно описывает предполагаемые механизмы психики, что основывается на его огромном экспериментальном опыте и соответствующих сопоставлениях. Но задачу книги автор сформулировал так: "Это книга о том, что делает людей особенными и постоянно повторяющаяся в ней тема — что наши уникальные психические свойства, возможно, развились из ранее существовавших структур мозга.". Так что утверждение об принципиальной особенности психических явлений человека по сравнению с другими животными будет подвергаться особой критике, а в качестве аналогии предлагаю утверждение, что кошки обладают безусловной уникальностью психики (а так же собаки, шимпанзе, лошади и другие попугаи).

Далее будет представлены некоторые фрагменты книги с комментариями фиолетовым цветом в ключевых местах понимания. Для того, чтобы сохранить контекст при условии соблюдении закона об авторском праве, это будут достаточно цельные фрагменты.

ВЕДЕНИЕ

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ОБЕЗЬЯНОЙ ИЛИ АНГЕЛОМ (как сформулировал этот вопрос Бенджамин Дизраэли в знаменитом споре о теории эволюции Дарвина)? Являемся ли мы просто шимпанзе с усовершенствованным программным обеспечением? Или мы в некотором смысле поистине особенный вид, уникальность которого выходит за рамки неосознаваемых химии и инстинктов? Многие ученые, начиная с самого Дарвина, доказывали первую из этих версий — умственные способности человека являются просто развитием способностей совершенно того же порядка, что и у других обезьян. Это было радикальным и спорным предположением для XIX века — некоторые до сих пор с ним не согласны, — но с тех пор, как Дарвин опубликовал свой потрясший мир труд о теории эволюции, доказательства в пользу происхождения человека от приматов увеличились в тысячекратном размере. Сегодня невозможно со всей серьезностью отвергать это. С точки зрения анатомии, неврологии, генетики, физиологии мы — обезьяны. Всякий, кто когда-либо поражался странной схожестью с человеческим поведением поведения больших приматов в зоопарке, не может не почувствовать правдивость этого утверждения.

Мне всегда казалось странным, отчего некоторые люди столь пылко привязаны к полярному мышлению в духе «или — или». «Обладают ли обезьяны самосознанием или они действуют автоматически?» «Есть ли в жизни смысл или она бессмысленна?» «Являются ли люди «всего лишь» животными, или они более благородны?» Как ученый, я вполне довольствуюсь вынесением категорических суждений — когда в этом есть смысл. Но что касается этих, как полагают, неотложных метафизических дилемм, должен сознаться, я не вижу в них противоречий. Например, почему мы не можем быть ветвью царства животных и в то же время — уникальным и восхитительно оригинальным феноменом Вселенной?

Кроме того, мне кажется странным, что так часто бросаются фразами «всего лишь», «ничего кроме» и им подобными в спорах о нашем происхождении. Люди — приматы. Значит, мы также млекопитающие. Мы позвоночные. Мы — мясистые, пульсирующие колонии десятков триллионов клеток. Мы являемся всем этим, но не являемся «всего лишь» этим. Мы, в дополнение ко всему этому, являемся чем-то уникальным, чем-то небывалым, чем-то выходящим за рамки. Мы действительно нечто совершенно новое под солнцем, с неведомым и, возможно, неограниченным потенциалом. Мы первый и единственный вид, чья судьба всецело в его руках, а не только в руках химии и инстинктов. На великой дарвиновской сцене, которую мы называем Землей, как я посмел бы утверждать, не было столь великого переворота, как возникновение человека, со времен зарождения собственно жизни. Когда я думаю о том, кто мы и чего еще можем достичь, я не вижу места для маленьких фальшивых выражений вроде «всего лишь».

Любая обезьяна может достать банан, но только люди могут достичь звезд. Вот такими упрощенными но патетическими суждениями переполнена книга. Они принципиально некорректы и многозначительны (предполагает самое различное понимание), но на их основе, подчас, строится некое утверждение... В данном конкретном случае любое живое существо может (не)достичь звезд (а люди их не достигли) если их туда привезти, ведь и пассажиры самого современного лайнера ничего не понимают в его устройстве и просто - пассажиры. Нет никакого обоснования того, что только люди могут достичь (какие из людей? учитывая, что большинство - не изобретательнее обезьян). Человек пока что не может достичь звезд и неизвестно, сможет ли, а кто его знает, может быть именно особенности обезъяны привлекут внимание некоего звездного перевозчика. Можно сделать реестр и того, что может делать обезьяна, но не может человек: ловко висеть на хвосте, например, что в каких-то ситуациях даст ей решающее преимущество. А можно привлечь еще и бактерии, во многоим имеющие преимущество перед человеком в плане быстрой адаптивности. Вопрос достаточно спорный в плане того, что лучше для адаптивности, чтобы не использоваться в качестве обоснования... Обезьяны живут, соперничают, размножаются и умирают в лесах — вот и весь сказ что можно сказать и о большинстве людей, у которых точно так же нет никаких мотиваций и потенций для научных исследований. На что способны отдельные мотивированные особи обезьян все больше начинают понимать наблюдатели. Мы же проникаем прямо в сердце Большого взрыва и глубоко вгрызаемся в значение числа пи. И что, возможно, примечательнее всего — мы всматриваемся в глубь себя, собирая мозаику нашего уникального и чудесного мозга. И это сводит с ума. Как может полуторакилограммовая студенистая масса, которая легко уместится в ладонях, постигать ангелов, размышлять о значении бесконечности и даже задаваться вопросом о своем месте в мироздании? Особый трепет вызывает факт, что каждый мозг, и ваш тоже, создан из атомов, которые родились в недрах бесчисленных, раскинутых повсюду звезд миллиарды лет назад. Эти частицы путешествовали в пространстве в течение целых эпох и световых лет, пока сила тяжести и случай не свели их здесь и сейчас. Теперь эти атомы представляют собой конгломерат — ваш мозг, — который не только размышляет о тех самых звездах, которые дали ему жизнь, но также о своей способности размышлять и удивляться своей способности удивляться. С пришествием человека, как уже было сказано, вселенная внезапно приобрела самосознание это - очень смелое и нисколько не обоснованное утверждение, что вот так внезапно не было самосознания у особей с высокими возможностями личной адаптации поведения и вот, раз! оно возникло. Нейрофизиолог должен был бы понимать, что никакие настолько сложные механизмы не возникают внезапно, что у любых психических механизмов есть вполне различимые и давно уже различаемые основы организации нейросети [104] см. Эволюция механизмов сознания. Безусловно, это величайшая изо всех загадок.

Невозможно говорить о мозге, не возвышаясь до лирики которая всегда уводит от понимания сути и лучше бы ее не привлекать даже если очень хочется. Но как перейти к собственно его изучению? Существует много методов, начиная с изучения отдельных нейронов и высокотехнологичного сканирования мозга и заканчивая межвидовым сравнением. Методы, которые мне по душе, непростительно старомодны. Обычно я рассматриваю пациентов, у которых поврежден мозг из-за инсультов, опухолей или травм головы, в результате чего возникают проблемы в восприятии и сознании. Также я иногда сталкиваюсь с людьми, у которых на первый взгляд нет повреждений или отклонений в мозге, но которые говорят о своих весьма необычных психических опытах и восприятии. В любом случае процедура остается неизменной: я опрашиваю их, наблюдаю за их поведением, провожу несколько простых тестов, если возможно, осматриваю их мозг и затем выдвигаю гипотезу, которая соединяет психологию и неврологию, другими словами, гипотезу, которая связывает странности поведения с нарушениями в сложной системе мозга1. Уже довольно долгое время я делаю это с большим успехом. И так — пациент за пациентом, один случай за другим — я делаю целый ряд новых догадок относительно того, как работает мозг и разум человека и как неразрывно они связаны. С помощью моего метода мне также часто удается делать догадки относительно эволюции и приближаться к пониманию того, что делает наш вид уникальным. К сожалению, это - иллюзия верности догадок, это далеко от жестких критериев корректности формализций и принципов научной методологии, что делает всю обобщающую часть изложенного во многом порочной, и в таких местах стоит быть внимательным, разумно скептичным и, принимая важное к сведению, не принимать на веру. Какое конкретно качество уникальности имеется в виду, не раскрывается никак, наверное потому, что: "Безусловно, это величайшая изо всех загадок".

Вот небольшая подборка материалов, дающая возможность усомниться в уникальности человеческого вида, большей, чем уникальность особей одного вида:

Животные узнают себя в зеркале

Крысы оценивают свою уверенность в принятии решений

Осознание себя у шимпанзе

Искусства и ремесла у животных Купэн Г. .

И то, что касается "уникальности самосознания":

Всё изменилось в 1970 году, когда американский учёный Гордон Гэллоп Младший () провёл простой эксперимент, суть которого заключалась в том, что нескольким , усыплённым наркозом, наносили краской небольшие пятнышки на одну из бровей и на противоположное ухо. Животные, проснувшись, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным, то есть не ощущали никаких последствий этой операции. Однако оказалось, что, увидев себя в зеркале, эти шимпанзе вдруг начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, удалось доказать, что шимпанзе понимали, что видят в зеркале себя, помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения. Как говорится, всё гениальное просто. Этот несложный тест смог наглядно подтвердить наличие самосознания у шимпанзе.

В 1970 году американский учёный Гордон Гэллоп Младший (Gordon G. Gallup, Jr.) при помощи простого зеркала положил конец бесчисленным и ожесточённым дискуссиям среди ученых умов. Суть эксперимента с зеркалом заключалась в том, что нескольким шимпанзе, усыплённым наркозом, наносили краской небольшие пятнышки на одну из бровей и на противоположное ухо. Животные, проснувшись, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным, то есть не ощущали никаких последствий. Однако, увидев себя в зеркале, шимпанзе вдруг начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, удалось доказать, что приматы понимали, что видят в зеркале себя, помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения. Подобные эксперименты с зеркалом на человеческих младенцах показали, что люди начинают осознавать себя лишь к возрасту 1,5-2 лет. Шимпанзе, орангутаны и гориллы узнают себя в зеркале в относительно зрелом возрасте (старше 4 лет). В настоящее время ученым известно пять видов животных, способных осознавать себя при помощи зеркала, – это шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины и слоны. Тот факт, что самосознание независимо возникло у таких далёких от людей видов, как слоны и дельфины, свидетельствует о конвергенции эволюции.

- детализованнее.

Попробуйте покуситься на то, что собака считает своим (миска, подстилка, будка, территория, косточка – не важно), и острые ощущения вам гарантированы. У них очень сложный этикет, связанный с собственностью. Метят свою территорию. Очень интересуются пометками, оставленными другими собаками. Охраняют своё имущество. И не только то своё, которое «моё», но и то своё, которое «наше». И этим мы, люди, научились весьма ловко пользоваться.

Может ли существовать чёткое чувство «Моё!» без чёткого чувства «Я»? Может ли существовать «наше» без «мы»? Не может. Потому что «моё» – это предикат, связывающий предмет собственности с моим «я» весьма специфической связью. Не хочу сейчас рассуждать о специфике этой связи, сейчас важно лишь то, что «моё» – это связка, которая может существовать только тогда, когда у неё есть две стороны. Не существует предмета собственности – нет самой собственности. Не существует субъекта собственности (то есть того самого «Я») – ни о какой собственности тоже не может идти речь. Поскольку существуют предметы, которые собаки считают своими, значит они с помощью предиката «моё» связывают эти предметы… с чем? А с тем, что единственное может быть «ответной частью» этого предиката – своим собственным «Я».

Рассмотрим следующие примеры.

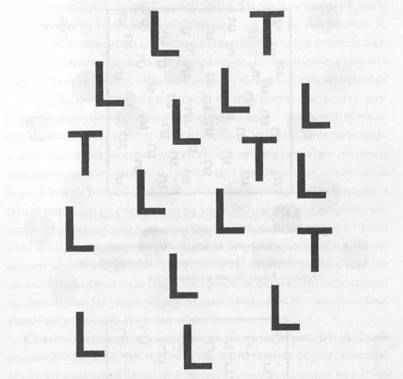

• Всякий раз, когда Сьюзен смотрит на цифры, она видит, как каждая цифра окрашивается присущим только ей цветом. Например, цифра 5 — красная, а 3 — синяя. Это состояние, называемое синестезией, в человеческой популяции встречается в восемь раз чаще среди художников, поэтов и писателей, так не связана ли синестезия неким таинственным образом с творческой способностью? Может ли синестезия быть чем-то вроде нейропсихологического ископаемого — ключом к пониманию эволюционного развития и природы человеческой способности к творчеству вообще?

• Вследствие ампутации у Хэмфри появилась фантомная рука. Фантомные конечности — распространенное явление у ампутантов, но в случае Хэмфри мы замечаем кое-что необычное. Представьте его удивление, когда он просто наблюдает за тем, как я стучу и укалываю руку студентки-волонтера — и испытывает те же тактильные ощущения в своей руке-фантоме. Когда он видит, как студентка поглаживает кубик льда, он ощущает холод в фантомных пальцах. Когда он видит, как она массирует свою руку, он ощущает «фантомный массаж», который снимает болевые спазмы в его фантомной руке! Где в его сознании соединяются его тело, его фантомное тело и тело другого человека? Чем является его действительное чувство себя и где оно располагается?

• Пациент по фамилии Смит подвергается нейрохирургической операции в университете Торонто. Он в полном сознании и бодрствует. Кожу его головы обработали местным наркозом, череп вскрыли. Хирург помещает электрод в переднюю поясную кору мозга Смита, отдел возле передней части мозга, где многие нейроны отвечают за болевые ощущения. Теперь врач может найти нейрон, который активизируется, когда руку Смита укалывают иглой. Но хирург поражен тем, что он видит: тот же самый нейрон вспыхивает столь же сильно в тот момент, когда Смит просто наблюдает за тем, как укалывают руку другого пациента. Как будто нейрон (или функциональная сеть, частью которой он является) сочувствует другому человеку. Боль другого человека становится болью Смита, почти буквально. Индуистские и буддийские мистики утверждают, что нет существенной разницы между «собой» и «другим» и истинное просветление приходит вместе с состраданием, которое разрушает эту границу. Я привык считать это благонамеренной бессмыслицей, но вот перед нами нейрон, который не знает разницы между «собой» и «другим». Неужели технически наш мозг уникальным образом настроен на эмпатию и сострадание?

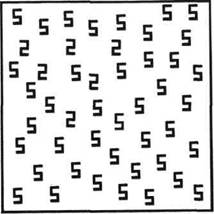

• Когда Джонатана просят представить числа, он всегда видит каждое число в особом пространственном положении перед собой. Все числа от 1 до 60 последовательно лежат на воображаемой числовой линии, которая причудливым образом изгибается в трехмерном пространстве и переплетается сама с собой. Джонатан даже утверждает, что эта изгибающаяся линия помогает ему делать арифметические вычисления (интересно, что Эйнштейн часто утверждал, будто видит числа в пространстве). Что говорят нам случаи, подобные случаю Джонатана, о нашей уникальной способности иметь дело с числами? У большинства из нас есть склонность представлять числа слева направо, но почему у Джонатана все не так, почему они переплетены? Как мы увидим, это поразительный пример неврологической аномалии, которая имеет смысл только в терминах эволюции.

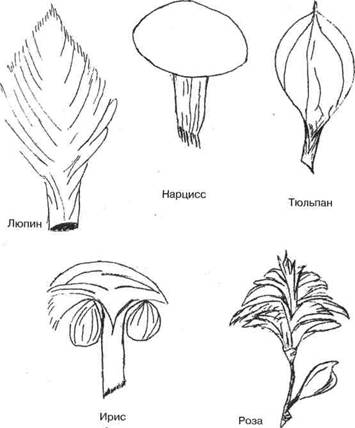

• У пациента из Сан-Франциско прогрессирующая деменция, но он начинает писать картины, которые поразительно прекрасны. Неужели повреждение его мозга открыло спрятанный талант? На другом конце мира, в Австралии, обычный студент-волонтер по имени Джон принимает участие в необычном эксперименте. Он садится в кресло, а на его голову

надевают шлем, который генерирует магнитные импульсы и направляет их в его мозг. Некоторые мышцы его головы непроизвольно подрагивают от наведенного тока. Что более удивительно, Джон начинает делать чудесные рисунки, чего, как он утверждает, раньше делать не мог. Откуда же всплывают эти внутренние художники? Верно ли, что большинство из нас «задействуют лишь 10 процентов нашего мозга»? Может быть, в нас глубоко запрятаны Пикассо, Моцарт и Сриниваса Рамануджан (одаренный математик) и ждут того, чтобы вырваться на свободу? Существует ли причина, по которой эволюция подавила наши способности?

До инсульта доктор Джексон был выдающимся врачом в Чула-Висте, штат Калифорния. После инсульта у него оказалась парализованной правая сторона тела, но, к счастью, была повреждена лишь небольшая часть коры — того мозгового участка, где расположен высший интеллект. Его умственные способности в основном остались незатронуты. Он понимает большую часть из того, что ему говорят, и может вполне не плохо поддерживать беседу. В ходе проверки его умственных способностей с помощью простых задач и вопросов мы очень удивлены, когда просим его объяснить пословицу «не все то золото, что блестит».

— Это значит, что нечто может и не быть золотом лишь потому, что оно блестящее и желтое, доктор. Это может быть медь или какой-нибудь сплав.

— Верно, — отвечаю я. — Но есть ли помимо этого более глубокий смысл?

— Конечно, — отвечает он, — это значит, что нужно быть очень осторожным, когда покупаешь драгоценности, людей очень часто обманывают. Полагаю, следовало бы замерять специфический вес металла.

У доктора Джексона расстройство, которое я называю «метафорической слепотой». Следует ли из этого, что в человеческом мозге существует особый «метафорический центр» ?

• Джейсон

— пациент реабилитационного центра Сан-

Диего. В течение нескольких месяцев он

пребывал в полукоматозном состоянии, называемом акинетическим мутизмом,

его осмотрел мой коллега, доктор Субраманиам Шрирам. Джейсон прикован к

постели, не способен передвигаться, узнавать людей и общаться с ними, даже со

своими родителями, хотя он в полном сознании и часто следит за людьми глазами.

Однако, если его отец выходит в другую

комнату и звонит ему по телефону, Джейсон тотчас приходит в себя, узнает

своего отца и разговаривает с ним. Когда отец возвращается в комнату, Джейсон

тотчас впадает в свое зомбиподобное состояние. Как будто есть два Джейсона,

заключенные внутри одного тела: один,

связанный со зрением, бодрствует, но не осознает себя, а другой, связанный со слухом, бодрствует и сознает

себя. Что же эти совершенно необъяснимые появления и исчезновения самосознания

могут сказать нам о том, как мозг порождает осознание самого себя?

Все это может звучать как фантасмагорические рассказы в духе Эдгара Аллана По или Филипа Дика. Однако все это произошло на самом деле и является только небольшой частью случаев, которые упомянуты в этой книге. Интенсивное изучение этих людей не только помогает нам понять, почему у них проявляются эти странные симптомы, но также представить себе функционирование нормального мозга — вашего и моего. Может быть, мы когда-нибудь даже ответим на самый трудный вопрос: как человеческий мозг порождает сознание? Что такое или кто такой этот «я» внутри меня, освещающий крошечный уголок вселенной, в то время как весь остальной космос продолжает себе вращаться — безучастно ко всяческим человеческим проблемам? Вопрос, который слишком близко подходит к богословию.

Размышляя о нашей уникальности, вполне естественно задаться вопросом, насколько близко виды, стоящие эволюционно чуть ниже нас, подошли к свойственным нам познавательным способностям. Антропологи обнаружили, что семейное древо гоминидов давало много ответвлений в последние несколько миллионов лет. В разное

время многочисленные виды, предшествующие человеку разумному, и человекообразные виды обезьян процветали и распространялись по земле, но по какой-то причине лишь наша ветвь оказалась успешной. На что был похож мозг других гоминидов? Исчезли ли они по той причине, что не натолкнулись случайно на верную комбинацию адаптации нейронов? Все, с чем нам приходится иметь дело, — смутное свидетельство их останков и случайные каменные орудия. К сожалению, мы можем никогда не получить достаточно информации об их поведении и о том, на что был похож их разум.

..........

В перепалку включился епископ Сэмюэль Уилберфорс, непреклонный креационист, который часто основывался на анатомических наблюдениях Оуэна, чтобы оспорить теорию Дарвина. Битва велась на протяжении двадцати лет, пока, в результате трагического случая, Уилберфорс не разбился насмерть, упав с лошади и ударившись головой о мостовую. Говорят, что Гексли сидел в лондонском Атенеуме, потягивая коньяк, когда до него дошла эта новость. Криво усмехнувшись, он съязвил репортеру: «В конце концов мозг епископа столкнулся с суровой реальностью, и результат оказался фатальным».

Современная биология неопровержимо подтвердила ошибку Оуэна: не существует малого гиппокампа, нет никакого внезапного скачка между нами и приматами. Обычно считается, что утверждения о том, что мы особенные, придерживаются исключительно ревнители-креационисты и религиозные фундаменталисты. Между тем я готов защищать такой радикальный взгляд, в этом отдельном случае Оуэн был в конечном итоге прав, хотя и по причинам совершенно отличным от тех, которые имелись у него. Оуэн был прав, утверждая, что человеческий мозг, в отличие, скажем, от человеческой печени или сердца, действительно уникален и отделен от мозга приматов огромной пропастью. Но этот взгляд вполне совместим с утверждением Дарвина и Гексли, что наш мозг развивался постепенно, без Божественного вмешательства, на протяжении миллионов лет.

Но если это так, удивитесь вы, откуда же тогда взялась наша уникальность? Как утверждали Шекспир и Парменид, задолго до Дарвина, ничто не происходит из ничего.

Весьма распространено ошибочное утверждение, что постепенные, небольшие изменения могут привести только к постепенным, понемногу увеличивающимся результатам. Однако это пример линейного мышления, которое, как кажется, включается по умолчанию, когда мы судим о мире. Может быть, просто потому, что большинство явлений, которые мы наблюдаем, на повседневной человеческой шкале времени и величины и внутри ограниченных пределов наших чувств действительно имеют склонность следовать линейной направленности. Два камня весят вдвое тяжелее, чем один камень. Требуется в три раза больше пищи, чтобы накормить втрое большее количество людей. И так далее. Но вне сферы практических человеческих интересов природа полна нелинейных явлений. Чрезвычайно сложные процессы могут возникать на основе обманчиво простых правил, а небольшие изменения в одном основополагающем факторе сложной системы могут вызвать радикальные, качественные изменения в других зависящих от него факторах.

Представим себе очень простой пример: перед вами кусок льда, и вы последовательно его нагреваете: 20 градусов по Фаренгейту... 21 градус... 22 градуса... Достаточно долго повышение температуры льда еще на один градус не производит никакого интересного эффекта: все, что у вас есть, — это чуть более теплый кусок льда, чем минуту назад. Но затем вы доходите до 32 градусов по Фаренгейту. Как только вы достигаете этой критической температуры, вы наблюдаете резкое, существенное изменение. Кристаллическая структура льда декогерируется, и внезапно молекулы воды начинают смещаться и плавать друг вокруг друга в свободном порядке. Ваша замороженная вода превратилась в жидкую воду благодаря всего одному решающему градусу тепловой энергии. Вот здесь - прокол в понимании термодинаки.. Вовсе не градусы, а количество теплоты, тепловая энергия важны для описания агрегатных переходов, а градусы - лишь внешнее, условно метрическое отражение процесса довольно долгого, а не резкого преобразования кристаллов в воду, когда состояние 0 градусов сохраняется ортносительно долго (пока не растает последний кристалл льда), а не резко сменяется, несмотря на значительные различия прилагаемых количеств теплоты. Так что аналогия не годится... В этой ключевой точке постепенные изменения перестали приводить к постепенным эффектам и породили неожиданное качественное изменение, называемое фазовым переходом.

Природа полна фазовых переходов. Переход от замороженной к жидкой воде — лишь один из них. Переход от жидкого состояния воды к газообразному, пару, — еще один. Но они не ограничены примерами из химии. Они могут происходить, например, в общественных системах при этом никак не дается определение фазовому переходу и оно совершенно безгранично распространяется на все на свете, где миллионы индивидуальных решений или отношений могут взаимодействовать вплоть до быстрой смены всей системы и создания нового баланса. Фазовые переходы назревают во время раздувания спекулятивных финансовых пузырей, крахов фондовых бирж и спонтанных транспортных пробок. В более положительном ключе — именно они были продемонстрированы во время крушения социалистического блока и взрывообразного развития Интернета. В этих рассуждения проскальзывает философствование в стиле мат.диалектики: переходы "качества". Некорректность таких рассуждений - в непонимании условностей описания и в отсуствии граничных условий определений. Отсюда возникает и некорректность, не обоснованность (кроме как философствовваниями) конечных утверждений, пусть даже вначале в виде предположений, но незаметно затем становящихся убеждениями.

Я бы даже предположил, что фазовые переходы применимы к происхождению человека. За миллионы лет они привели к появлению Homo sapiens: естественный отбор продолжал возиться с мозгом наших предков в обычной эволюционной манере, то есть постепенно и мало-помалу. Копеечный прирост коры мозга здесь, пятипроцентное увеличение толщины волокнистого тракта, соединяющего две структуры, там, и так далее на протяжении бесчисленных поколений. Результатом этих незначительных усовершенствований нейронной системы в каждом новом поколении были приматы, немного лучше делающие разные вещи: немного более проворные в использовании палок и камней, немного лучше разбирающиеся в социальной структуре и проворачивающие свои делишки, немного более проницательные в отношении поведения дичи или признаков погоды и времен года, немного лучше запоминающие отдаленное прошлое и видящие его связь с настоящим.

Это - просто удивляющее у многих нейрофизиологов невидение того, что, собственно, образует систему личной адаптивности - осознание, хотя фактических данных исследований для этого вполне достаточно, чтобы не считать соотвествующие изменения "копеечными". Лобные доли, гиппокамп и его роль в переводе внимания на новое-значимое (значимое - развитая система эмоциональных контекстов - очень древнее образование, включающее нейромедиаторную регуляцию), в общем все то, что выделял А. Иваницкий при описании субъективизации.

Затем, где-то сто пятьдесят тысяч лет назад, произошло взрыво-образное развитие определенных ключевых мозговых структур и функций каких это именно, "определенных"?, неожиданные сочетания каких это именно? которых породили в итоге умственные способности, делающие нас особенными в том смысле, о котором я говорю в каком это именно смысле?. Мы прошли через психический фазовый переход ???. Все старые составляющие остались на месте, но начали совместную работу совершенно новыми способами, которые были чем-то большим, нежели сумма отдельных составляющих. Этот переход подарил нам такие особенности, как полноценный человеческий язык а вот зоны вербальной и невербальной коммуникации к сознанию не относятся, это - старые, эволюционно отработанные системы, которые при участии сознании получили новое качество условной абстрактности воображаемых моделей действительности, художественное и религиозное чувства, а также сознание и самосознание самосознание - не есть нечто самостоятельное по отношению к сознанию, хотя психологами это выделяется из-за внешне наблюдаемых признаков. За тридцать тысяч лет (ну или около того) мы научились строить себе укрытия, сшивать шкуры и меха в полноценную одежду, создавать украшения из ракушек и наскальные рисунки, а также вытачивать флейты из костей - ничего принципиально не делаемого другими животными не перечисленно. Наша генетическая эволюция в большей или меньшей степени завершилась вот это - очень серьезный прокол в таком категоричном утверждении, но при этом началась намного — намного! — более быстрая форма эволюции, завязанная уже не на генах, а на культуре. Тут опять размытость смысла предметов и их недоопределенность позволила делать столь многозначительные, спорные выводы об "эволюции".

И какие же именно структурные улучшения мозга были ключевыми для всего этого? Буду счастлив объяснить. Но прежде чем начать, я дам вам краткий обзор анатомии головного мозга, чтобы вы смогли лучше понять ответ.

Краткая экскурсия по вашему мозгу

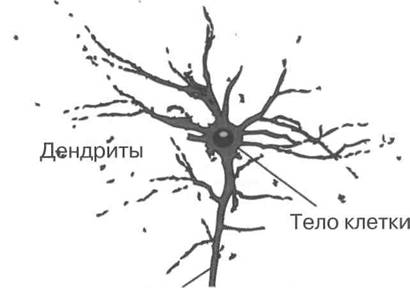

Человеческий мозг состоит из примерно 100 миллиардов нервных клеток, или нейронов (см. рис. В.1). Нейроны «общаются» друг с другом благодаря нитеобразным волокнам, которые напоминают либо густые ветвистые заросли (дендриты), либо длинные извилистые передаточные кабели (аксоны). Каждый нейрон создает от ста до десяти тысяч связей с другими нейронами. Точки контакта

РИС. В.1. Рисунок нейрона, на котором видно тело клетки, дендриты и аксон. Аксон передает информацию (в форме нервных импульсов) следующему нейрону (или ряду нейронов) в цепи. Аксон достаточно длинный, и здесь изображена только его часть. Дендриты получают информацию от аксонов других нейронов. Поток информации, таким образом, всегда идет в одном направлении

между нейронами, называемые синапсами, — это то место, где нейроны делятся между собой информацией. Здесь очень серьезный методологический прокол в использовании слова "информация" опять же без его определения. Нейроны не обмениваются информацией, хотя при описании процессов для нас происходящее информативно. Информация существует только для понимающего значение носителей сведений потому как она - абстракция для обозначения смысла понимаемого - того, что это значит для понимающего. Каждый синапс может быть возбуждающим или тормозящим и в каждый момент времени либо включен, либо выключен прокол: синапсы не имеют таких состояний, они могут быть проводящими или нет для данного типа нейромедиатора. Учитывая все возможные комбинации, число состояний мозга может быть ошеломляюще большим; фактически, оно с легкостью превосходит число элементарных частиц во всей вселенной.

Учитывая эту приводящую в замешательство сложность, совершенно неудивительно, что студенты-медики говорят, будто нейроанатомия идет у них со скрипом. Приходится принимать во внимание почти сто структур, и у большинства из них загадочно звучащие названия. Фимбрия. Форникс. Индузиум гризеум. Локус коэрулеус. Нуклеус моторис диссипатус форматионис Райли. Медулла облогга-та. Должен сказать, что я обожаю, как эти латинские названия скатываются с языка. Ме-ДУЛЛ-а облог-ГА-та! Мое любимое — субстанция инномината, что буквально переводится как «вещество без имени». А самая маленькая мышца в теле, предназначенная для отведения мизинца ноги, — это абдуктор оссис метатарси дижити куинти миними. Полагаю, звучит как поэма. (Поскольку через медицинскую школу сейчас проходит первое поколение Гарри Поттера, возможно, мы наконец услышим, как эти термины произносят с тем удовольствием, которого они заслуживают.)

К счастью, в основе этой поэтической сложности лежит основная схема всего устройства, которую несложно понять. Нейроны соединены в сети, которые могут обрабатывать информацию. В конечном итоге все бесчисленное множество структур мозга — это сети нейронов специального назначения, и они часто обладают очень изящным внутренним устройством. Каждая из этих структур выполняет набор особых, хотя и не всегда легких для понимания познавательных или физиологических функций. Каждая структура образует системные связи с другими структурами мозга, создавая таким образом цепи. Эти цепи передают информацию взад-вперед и по повторяющимся петлям и таким образом позволяют структурам мозга совместно работать над сложными восприятиями, мыслями и поступками.

Обработка информации как внутри, так и между мозговыми структурами может быть весьма сложной, ведь это, в конце концов, обрабатывающая информацию машина, которая и создает человеческий разум, но весьма многое в ней может быть понято и усвоено даже неспециалистом. Мы вернемся ко многим из этих областей и рассмотрим их более глубоко в последующих главах, но сейчас базовое знакомство поможет вам понять, как именно эти специализированные области во время совместной работы определяют разум, индивидуальность и поведение.

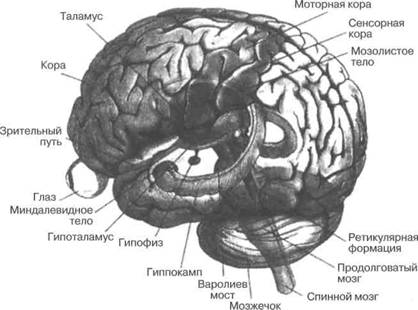

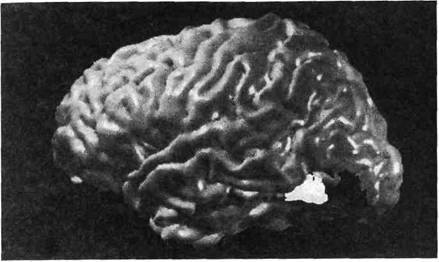

Человеческий мозг похож на грецкий орех, разделенный на две зеркально похожие половины (см. рис. В.2). Эти раковинообразные половинки являются мозговой корой. Кора разделена посередине на две полушария, левое и правое. У людей кора столь сильно разрослась, что вынуждена была принять складчатую, извилистую форму, дав мозгу его знаменитую внешность, напоминающую цветную капусту. (А вот у большинства млекопитающих кора ровная и гладкая, в лучшем случае с несколькими извилинами на поверхности.) По

Рис. В.2. Человеческий мозг, вид сверху и слева. Верхний рисунок показывает два зеркально-симметричных полушария, каждое из которых контролирует движения противоположной части тела и получает от нее сигналы (хотя из этого правила есть исключения). Сокращения: ДПК - дорсолатеральная префронтальная кора; ОФК - орбитофронтальная кора; НТД - нижняя теменная долька; О - островок, спрятанный глубоко под Сильвиевой бороздой ниже лобной доли. Вентромедиальная префронтальная кора (ВПК, не обозначено) спрятана во внутренней нижней части лобной доли, и ОФК является ее частью

Рис. В.З. Схематичное изображение человеческого мозга, показаны внутренние структуры: миндалевидное тело, гиппокамп, базальные ганглии и гипоталамус

существу дела, кора — месторасположение высшей мыслительной деятельности, та самая tabula rasa (хотя это далеко не так), где осуществляются высшие интеллектуальные функции. Неудивительно, что она особенно хорошо развита у двух видов млекопитающих — дельфинов и приматов. Несколько позже мы еще вернемся к коре. А сейчас посмотрим на другие части мозга.

Сквозь всю сердцевину позвоночного столба проходит толстый пучок нервных волокон — спинной мозг, который обеспечивает постоянный поток сообщений между мозгом и телом. Эти сообщения включают в себя, например, информацию о прикосновениях и боли, приходящую от кожи, и двигательные команды, «стучащие в дверь» к мышцам. В самой верхней части спинной мозг выходит из своей костной оболочки из позвонков, входит в череп и становится толстым и похожим на луковицу (см. рис. В.З). Это утолщение называется стволовой частью мозга и разделяется на три доли: продолговатый мозг, варолиев мост и средний мозг. Продолговатый мозг и ядра (группы нейронов) на основании варолиева моста контролируют важные жизненные функции, такие как дыхание, кровяное давление и температура тела. Кровотечение даже из малейшей артерии, снабжающей этот район, может повлечь за собой немедленную смерть. Как это ни парадоксально, высшие области мозга могут вынести сравнительно обширное повреждение, и пациент при этом останется жив и даже будет находиться в хорошей физической форме. Например, обширная опухоль в лобной доле может вызвать почти незаметные неврологические симптомы.

На верхней стенке варолиева моста располагается мозжечок (лат. cerebellum, буквально «маленький мозг»), контролирующий правильную координацию движений, а также вовлеченный в управление равновесием, походкой и положением тела. Когда двигательная зона коры вашего головного мозга (высшая мозговая область, отдающая сознательные двигательные команды) посылает сигнал мышцам через спинной мозг, копия этого сигнала — нечто вроде электронного письма от управляющего делами — посылается в мозжечок. Мозжечок также получает сенсорный отклик от мышцы и проприорецеп-торов по всему телу. Благодаря этому мозжечок способен определить любые несовпадения, образующиеся между планируемым и реальным действием, и в ответ может внести соответствующие поправки в исходящий двигательный сигнал. Такой вид механизма, управляемого в реальном времени с помощью обратной связи, называется следящей системой управления, или сервоуправляемой системой. Повреждения мозжечка делают систему неустойчивой. Например, пациентка пытается дотронуться до своего носа, чувствует, что рука промахнулась, и пытается компенсировать это движением в противоположную сторону, что заставляет ее руку промахнуться еще больше, только в противоположном направлении. Это называется динамическим дрожанием, или тремором.

Верхнюю часть ствола мозга окружают таламус (зрительный бугор) и базальные ядра. Таламус получает основную входящую информацию от органов чувств и пересылает ее в чувствительную часть коры мозга для более сложной обработки. Зачем нам нужна передаточная станция, пока еще не совсем ясно. Базальные ядра — это имеющая странную форму группа образований, которые имеют отношение к контролю над автоматическими движениями, связанными со сложными сознательными действиями, например, регулирующие положение плеча при броске дротика, или координирующие силу и напряжение во множестве мышц вашего тела во время ходьбы. Повреждение клеток в базальных ядрах проявляется в таких расстройствах, как болезнь Паркинсона, при которой туловище пациента малоподвижно, его лицо представляет собой бесчувственную маску, а сам он ходит характерной шаркающей походкой. (Наш профессор неврологии в медицинском университете обычно диагностировал болезнь Паркинсона, просто прислушиваясь к раздающимся поблизости шагам пациента; если мы не могли проделать то же самое, он нас заваливал. То было время предшествующее эпохе высокотехнологичной медицины и магнитно-резонансной томографии, или МРТ.) Напротив, избыточное количество мозгового химического вещества допамина в базальных ядрах может привести к расстройству, известному как хорея, характеризующемуся неконтролируемыми движениями, имеющими внешнее сходство с танцем.

Наконец мы переходим к коре головного мозга. Каждое полушарие головного мозга подразделяется на четыре доли (см. рис. В.2): затылочную, височную, теменную и лобную. У каждой из этих долей свои определенные сферы функционирования, хотя на практике уровень их взаимодействия очень высок.

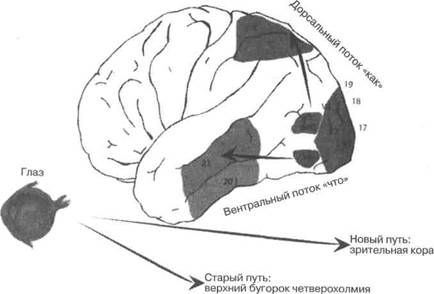

Вообще говоря, затылочные доли в основном связаны со зрительными процессами. Фактически они подразделены на целых тридцать особых обрабатывающих областей, каждая из которых специализируется на отдельном аспекте зрения, таком как цвет, движение или форма.

Височные доли

специализируются на высших перцептивных функциях (функциях восприятия), таких

как распознавание лиц и других объектов и связывание их с соответствующими

эмоциями. Последнюю работу они выполняют в тесном сотрудничестве с образованием,

называемым миндалевидным телом, которое располагается в передних полюсах височных долей. Также под каждой височной долей

помещается гиппокамп («морской конек»), который фиксирует новые следы в

памяти. В дополнение ко всему этому верхняя часть левой височной доли содержит

участок коры, известный как область

Вернике. У людей эта область раздута всемеро больше, чем та

же самая область у шимпанзе; это одна из тех немногих

областей мозга,

о которой можно с уверенностью утверждать, что она уникальна для нашего вида несмотря на то, что у шимпанзе и не только она тоже есть?

так в чем уникальность? в раздутии?. Ее назначение не в чем ином, как в понимании

смысла и семантических аспектов языка, то есть функции, различающей с самого

начала человеческие существа и просто обезьян очередной

прокол, во-первых, в том, что придана семантическая функциональность зоне Вернике, и в том, что использовано слово

"смысл" без его определения. Во-вторых, откуда уверенность, что эта

зона у других животных не имеет схожей функциональности, пусть и не настолько

развитой как у людей, что она есть, даже если не обнаруживается анатомически.

Теменные доли главным образом вовлечены в обработку осязательной информации, управление мышцами и обработку собранной воедино информации от всего тела, а также совмещение ее со зрением и слухом, чтобы таким образом все это сопоставить и представить вам богатое «мультимедийное» представление о вашем телесном «я» и окружающем его мире. Повреждение правой теменной доли обычно приводит к явлению, называемому односторонним пространственным игнорированием: пациент теряет осознание левой половины видимого пространства. Еще более примечательна сома-топарафрения, когда пациент настойчиво отрицает, что его собственная левая рука принадлежит ему, и при этом настаивает на том, что она принадлежит кому-то другому. Теменные доли претерпели весьма значительное развитие в ходе эволюции человека, но ни одна их часть не развилась столь сильно, как нижние теменные дольки (НТД, см. рис. В.2). Они столь сильно увеличились в объеме, что в какой-то момент нашего прошлого весьма значительная их часть разделилась на две новых области обработки данных, называемых угловой извилиной и надкраевой извилиной. Эти области, свойственные только человеку, содержат некоторые наиболее характерные для человека способности.

Правая теменная доля вовлечена в создание мыслительной модели пространственной схемы внешнего мира: ваше непосредственное окружение, а также местоположение (но не идентичность) объектов, необычностей и людей внутри них, вместе с тем также и ваше физическое взаимоотношение с каждым из них. Так что благодаря ей вы можете брать предметы, уклоняться от снарядов и избегать препятствий. Правая теменная, в особенности правая верхняя долька (указанная выше как НТД), также ответственна за создание образа вашего тела — то самое изменчивое мысленное представление, которое у вас есть относительно формы вашего тела и его движения в пространстве. Стоит заметить, что, хотя мы и говорим «образ», образ тела — не чисто зрительная конструкция, он также отчасти основан на осязании и на сигналах, поступающих от мышц. То есть как бы то ни было, у слепого тоже имеется образ тела, и очень неплохой. Фактически, если отключить правую угловую извилину с помощью электрода, вы испытаете опыт внетелесного существования.

Теперь рассмотрим левую теменную долю. Левая угловая извилина участвует в весьма важных, уникальных для человека уникальность не подтверждается данными исследваний функциях, таких как арифметические операции и абстракция, а также в таких аспектах языка, как подбор слов и метафор. Левая надкраевая извилина, с другой стороны, формирует яркий образ планируемых действий, которые требуют навыков, например шитье иголкой, забивание молотком гвоздя или прощальный взмах руки, а затем выполняет их. Соответственно, поражение левой угловой извилины уничтожает такие абстрактные навыки, как чтение, письмо или счет, в то время как повреждение левой надкраевой извилины помешает вам управлять движениями, требующими навыков. Когда я прошу вас поприветствовать меня рукой, у вас сначала появляется визуальный образ приветствия, а затем вы используете этот образ, чтобы управлять движениями вашей руки. Однако если ваша левая надкраевая извилина повреждена, вы просто озадаченно уставитесь на руку или же у вас просто ничего не выйдет. Даже если рука не парализована и не слишком слаба и вы можете отчетливо понимать команды, вы не сможете заставить руку подчиниться вашим намерениям.

Лобные доли также ответственны за некоторые особые и жизненно важные функции. Частью этой области является двигательная кора — вертикальная полоса коркового вещества, проходящая как раз перед большой бороздой посередине мозга (см. рис. В.2), — участвующая в формировании простых двигательных команд. Другие части лобных долей участвуют в планировании действий и удерживании в сознании целей в течение времени, достаточного для их достижения. В лобной доле также находится еще одна небольшая часть, необходимая для того, чтобы удерживать вещи в памяти достаточно долго, чтобы знать, чему нужно уделить внимание. Эта способность называется рабочей памятью или кратковременной памятью.

Пока все замечательно. Но когда вы обратите внимание на переднюю часть лобных долей, вы вступите в самую загадочную сферу неизведанной области мозга — префронтальную кору, часть которой можно увидеть на рис. В.2. Что весьма странно, даже значительные повреждения этой области могут не повлечь за собой никаких заметных признаков неврологических или когнитивных нарушений. Пациентка может выглядеть совершенно нормальной, если вы, увидев ее впервые, пообщаетесь с ней пару минут. Однако если вы поговорите с ее близкими, они вам скажут, что ее личность неузнаваемо изменилась. «Ее больше нет. Я совершенно не узнаю этого нового человека», — вот какие душераздирающие слова вы часто можете услышать от ошеломленных супругов и старых друзей. Ну а уж если вы продолжите общаться с пациенткой еще несколько часов или дней, вы тоже поймете, что имеются какие-то серьезные нарушения.

Если повреждена левая префронтальная доля, пациент может отказаться от социальной жизни и проявлять характерное отвращение к любому делу. Это принято называть псевдодепрессией — «псевдо» по той причине, что ни один из стандартных критериев для определения депрессии, таких как чувство подавленности и хронические негативные прокручивания мыслей, не выявляются при психологическом и неврологическом исследовании. Напротив, если повреждена правая префронтальная доля, пациент будет выглядеть так, будто он пребывает в эйфории, хотя на самом деле это не так. Случаи повреждения префронтальной доли особенно тяжелы для родственников пациентов. Кажется, что такой пациент потерял всякий интерес к своему будущему и не признает никаких моральных ограничений. Он может смеяться на похоронах и мочиться на публике. Величайший парадокс заключается в том, что он выглядит нормальным во всем остальном: его речь, его память и даже его интеллект совершенно не затронуты. Однако он утерял многие из тех важнейших свойств, которые определяют человеческую природу: честолюбие, сопереживание, благоразумие, многосторонность личности, моральное чувство, чувство человеческого достоинства. (Любопытно, что отсутствие сопереживания, моральных принципов и самоконтроля часто наблюдается у социопатов, и невролог Антонио Дамазио предполагал, что у них может наличествовать клинически не выявленная дисфункция лобной доли.) По этим причинам префронтальная кора часто рассматривалась как «местонахождение человечности». Что же касается вопроса о том, каким образом столь относительно малому участку мозга удается организовывать работу столь сложного и изощренного набора функций, то здесь мы все еще пребываем в растерянности.

Возможно ли, как в свое время пытался Оуэн, выделить особую часть мозга, делающую наш вид уникальным? Вряд ли. Нет ни одной области или структуры, которая была бы имплантирована в мозг с нуля целиком неким разумным создателем, на анатомическом уровне каждая часть нашего мозга имеет прямой аналог в мозге высших приматов. Тем не менее последние исследования выделили несколько областей мозга, которые были столь радикально преобразованы, что на функциональном (или когнитивном) уровне они могут действительно рассматриваться как оригинальные и уникальные. Выше я уже упомянул три из этих областей: область Вернике в левой височной доле, префронтальную кору и нижние теменные дольки в каждой теменной доле. Действительно, составные части нижних теменных долек — а именно надкраевая и угловая извилины — анатомически у приматов отсутствуют. (Оуэну было бы приятно узнать об этом.) Необычайно быстрое развитие этих областей у человека предполагает, что там должно было происходить нечто чрезвычайно важное, и клинические наблюдения это подтверждают.

Внутри некоторых из этих областей находится особый класс нервных клеток, называемых зеркальными нейронами. Эти нейроны активизируются не только когда вы сами выполняете действие, но также и тогда, когда вы видите, что кто-то другой выполняет это же самое действие. Это выглядит столь просто, что невероятные выводы из этого факта очень легко упустить. Эти нейроны, в сущности, позволяют вам сопереживать другому человеку и «читать» его намерения — постигать, что он действительно хочет сделать. Вы это делаете, «подражая» его действиям, используя образ вашего тела.

Когда вы видите, как кто-то берет, например, стакан с водой, ваши зеркальные нейроны автоматически воспроизводят это же самое действие в вашем воображении (обычно подсознательно). Зачастую ваши зеркальные нейроны сделают следующий шаг и представят вам то действие, которое, как они предугадывают, собирается сделать другой человек, например, поднести стакан к губам и сделать глоток. Таким образом, вы автоматически формируете предположение о его намерениях и мотивах — в данном случае, что человек хочет пить и собирается утолить жажду. Может оказаться, что вы ошиблись в предположении — он хотел взять воду, чтобы погасить огонь или плеснуть в лицо грубому собеседнику, но обычно ваши зеркальные нейроны очень точно «догадываются» о чужих намерениях. По существу, эта способность, которой нас одарила природа, очень близка к телепатии. телепатия по определению не нуждается в сенсорном наблюдении за другим, так что вообще аналогия неуместна.

Эти способности, а также лежащая в их основе работа зеркальных нейронов, наблюдаются и у приматов, однако только у человека они развились до способности моделировать аспекты разума другого человека, а не просто его поведения. Это - опять необоснованное утверждение, следующее за уже вполне предвзятым убеждении в исключительности психики человека. Вообще разговоры о "зеркальных нейронах", гипнотизирующих исследователей внеше наблюдаемыми реакциями, оказываются далеки от осмысления механизмов таких наблюдаемых реакций. Об этом было обсуждение, в частности, утверждение:

Перво-наперво стоит осознать, что название "зеркальные нейроны" - чрезвычайно условно и вовсе не говорит, что существуют нейроны, имеющие функции отслеживать поведение других особей. Это - большая ошибка, которая потянет неправильные представления о явлении отзеркаливания чужого поведения.

Нейрон - всегда лишь распознаватель и никаких других функций у него нет.

То, что какие-то нейроны проявляют визуально наблюдаемую активность в акте отзеркаливания вовсе не говорит, что они обеспечивают преемственное поведение. Распознавание при восприятии чужого поведения элементов, которые уже наработаны у особи в области контекстной зоны, характерной для данных условий (эмоциональный контекст, сужающий область работы нейросети), приводит к активации таких распознавателей вне зависимости от того, будем ли мы зеркалить поведение или просто наблюдаем за знакомыми нам (по наработанным своим) элементам. Так же распознается и возможный прогноз такого поведения (если был такой опыт) и мы поморщимся, переживая неминуемую боль от того, что кто-то схватился за раскаленный предмет.

Вот в целом какова картина и возможность использовать чужое поведениe для того, чтобы делать выводы для себя.

Неизбежно это потребовало развития дополнительных связей, чтобы обеспечить более сложное функционирование таких схем в сложных социальных ситуациях. Расшифровка природы этих связей, чтобы не говорить, что, дескать, все дело в зеркальных нейронах, одна из важнейших задач современной науки о мозге.

Сложно переоценить важность понимания зеркальных нейронов и их функций. Они вполне могут оказаться центром социального обучения, подражания и культурной передачи навыков и отношений, а возможно, и тех слитых воедино групп звуков, которые мы называем словами. Благодаря усиленному развитию системы зеркальных нейронов эволюция фактически сделала культуру новым геномом. Взяв на вооружение культуру, человек теперь мог адаптироваться к новому враждебному окружению и в течение одного-двух поколений понять, как использовать ранее недоступные или ядовитые источники пищи — генетической эволюции для такой адаптации потребовались бы сотни и даже тысячи поколений.

Таким образом, культура стала новым важным источником эволюционного влияния, которое помогало отбирать «мозги», имевшие лучшие системы зеркальных нейронов и, соответственно, связанное с ними подражательное обучение. Результатом стало одно из многих растущих как снежный ком явлений, в кульминации приведших к образованию Homo sapiens, обезьяны, заглянувшей в собственное сознание и увидевшей весь отраженный в нем мир.

ГЛАВА 1

Фантомные конечности и пластичность мозга

Обожаю дурацкие эксперименты. Я сам их всегда ставлю.

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

Еще будучи студентом-медиком, я осматривал пациентку по имени Михи во время моей практики в неврологическом отделении. Стандартное клиническое обследование требовало, чтобы я уколол ее шею острой иглой. Это должно было быть больно, но при каждом уколе иглой она громко смеялась, говоря, что ей очень щекотно. Как я тогда понял, это было величайшим парадоксом: смех перед лицом боли, состояние человека в миниатюре. У меня не было возможности исследовать случай Михи в полной мере, как мне этого тогда хотелось.

Вскоре после этого случая я решил изучать зрение и восприятие человека, и решение это было в значительной степени обусловлено влиянием великолепной книги Ричарда Грегори «Глаз и мозг» (Eye and Brain). Несколько лет я отдал исследованиям по нейрофизиологии и зрительному восприятию, сначала в Тринити-колледже Кембриджского университета, а затем в сотрудничестве с Джеком Пет-тигрю в Калифорнийском технологическом институте.

Но я никогда не забывал пациентов вроде Михи, с которыми столкнулся во время студенческой практики по неврологии. Казалось, что в неврологии осталось еще так много нерешенных вопросов. Почему Михи смеялась, когда ее кололи? Почему, когда вы ударяете по внешнему краю стопы парализованного пациента, большой палец ноги поднимается? Отчего пациенты с припадками, локализованными в области лобной доли, верят, что они испытывают присутствие Бога, и проявляют гиперграфию (неконтролируемый непрекращающийся процесс письма) ? Почему во всем прочем разумные, совершенно здравомыслящие пациенты с повреждением правой теменной доли отрицают, что их левая рука принадлежит им? Почему истощенная женщина, страдающая анорексией, с совершенно нормальным зрением, смотрит в зеркало и утверждает, что выглядит жирной? Итак, после нескольких лет специализации на проблемах зрительного восприятия я вернулся к моей первой любви: неврологии. Я изучил многие оставшиеся без ответа вопросы в этой области и решил сконцентрироваться на конкретной проблеме — фантомных конечностях. Я и не подозревал, что мое исследование предоставит невиданное ранее свидетельство поразительной пластичности и приспособляемости человеческого мозга.

К тому времени уже более ста лет было известно, что, когда пациент теряет руку при ампутации, он может весьма живо ощущать присутствие этой руки, как будто бы призрак руки преследует место своей ампутации. Предпринимались разные попытки объяснить это необычное явление, начиная с фрейдовских теорий, касающихся удовлетворения желаний, и заканчивая ссылкой на материальность души человека. Не удовлетворившись ни одним из этих объяснений, я решил попытаться решить загадку с точки зрения нейронауки.

Помню пациента по имени Виктор, которому я посвятил почти месяц сумасшедших экспериментов. Его левая рука была ампутирована ниже локтя примерно за три недели до нашей встречи. Сначала я убедился, что у него не было никаких неврологических проблем: мозг не был затронут, разум был в норме. Доверившись интуиции, я закрыл ему глаза повязкой и начал прикасаться ватной палочкой к различным частям его тела, попросив его сообщать мне, что и где он чувствует. Его ответы были вполне нормальными и правильными, пока я не начал касаться левой части его лица. Тогда и случилось нечто весьма странное.

— Доктор, я это чувствую на моей фантомной кисти. Вы прикасаетесь к большому пальцу, — сказал он.

Я стал поглаживать молоточком нижнюю часть его челюсти.

— Ну а что сейчас? — спросил я.

— Чувствую, как какой-то острый предмет передвигается через мизинец к ладони, — ответил он.

Повторяя эту процедуру, я обнаружил на его лице настоящую карту его отсутствующей кисти. Эта карта была потрясающе точной и целостной, с точно очерченными пальцами (см. рис. 1.1). Однажды я нажал на его щеку влажной ватной палочкой и пустил струйкой по его лицу капельку воды, как будто бы это стекала слеза. Он чувствовал, как вода стекала по его лицу, но заявил, что также ощущает, как капля стекает вдоль его фантомной руки. Правым указательным пальцем он даже проследил извилистый путь капли по пустому воздуху перед своей культей. Из любопытства я попросил его поднять культю и направить фантомную конечность на потолок. К его удивлению, он почувствовал, как следующая капля воды текла вверх по его фантому, отрицая закон силы притяжения.

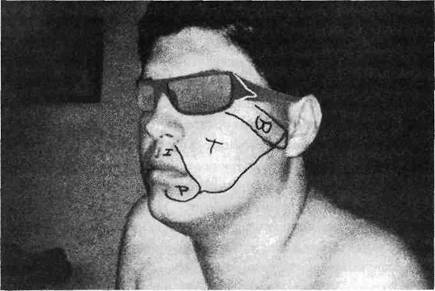

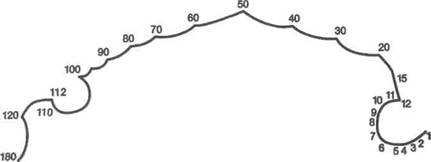

Рис. 1.1. Пациент с левой фантомной рукой. Когда дотрагиваются до различных частей его лица, он ощущает прикосновения к различным частям фантомной руки. Р - ладонь, Т - большой палец, В - основание большого пальца, I - указательный палец

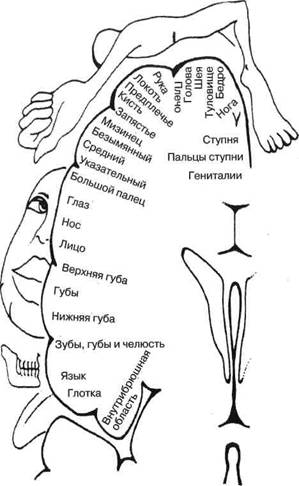

Виктор сказал, что никогда раньше не ощущал эту виртуальную кисть на своем лице, но как только он узнал об этом, то сразу нашел ей хорошее применение. Лишь только его фантомная ладонь начинает чесаться — что бывало весьма часто и буквально сводило его с ума, — он успокаивает ее, почесывая соответствующее место на лице. Почему так? Ответ, как я понял, можно найти в анатомии мозга. Вся поверхность кожи левой стороны тела отображена в виде карты на полосе коры, называемой постцентральной извилиной (см. рис. В.2), идущей вниз по правой стороне мозга. Эта карта часто изображается в виде схематического человечка на поверхности мозга (рис. 1.2). Хотя по большей части карта весьма точна, некоторые кусочки перепутаны по сравнению с тем, как реально тело устроено. Обратите внимание, что карта лица расположена рядом с картой кисти руки, а вовсе не шеи, где «должна» была быть. Это как раз и дало мне ключ к решению.

Представьте себе, что происходит при ампутации руки. Самой руки больше нет, но в мозге все еще остается карта руки. Работа этой карты, смысл ее существования в том, чтобы отображать эту руку. Руки уже никогда не будет, но карта в мозге никуда не девается. Она упорно продолжает отображать руку, каждую секунду, день за днем. Эта карта и объясняет фантомную конечность — почему конечность чувствуется еще долго после того, как реальная конечность из плоти и крови была отрезана.

Ну а как теперь объяснить странную склонность приписывать осязательные ощущения, идущие от лица, фантомной руке? Осиротевшая мозговая карта продолжает отображать отсутствующие руку и ладонь, даже если их уже нет, но не получает больше реальных входящих осязательных сигналов. Она вслушивается в мертвый канал и, так сказать, жаждет сенсорных сигналов. Имеется два возможных объяснения тому, что происходит дальше. Первое заключается в том, что сенсорный входящий сигнал, идущий от кожи лица на мозговую карту, начинает активно вторгаться на незанятую территорию, отвечающую за отсутствующую кисть. Нервные волокна, идущие от кожи лица, которые в обычных условиях входят в лицевую часть коры, отращивают тысячи новых нервных ответвлений-усиков, которые переползают в карту руки и создают новые здоровые синапсы.

Рис. 1.2. Карта Пенфилда поверхности кожи на постцентральной извилине (см. рис. В.2). Показан поперечный срез, который проходит через середину мозга на уровне постцентральной извилины. Художник изобразил человечка на поверхности мозга, чтобы наглядно показать присутствие определенных частей тела (лицо и кисть) и то, что карта кисти находится над картой лица

В результате этих перекрестных проводных соединений осязательные сигналы, относящиеся к лицу, активизируют не только карту лица, как это происходило бы в норме, но и карту кисти в коре мозга, которая кричит «рука!» высшим областям мозга. Конечный результат состоит в том, что пациент чувствует, что к его фантомной кисти прикасаются всякий раз, когда прикасаются к его лицу.

Второе возможное объяснение состоит в том, что еще перед ампутацией сенсорный сигнал от лица посылается не только в лицевую область, но и частично вторгается в область кисти, как будто это резервные войска, готовые вступить в бой. Но эти отклоняющиеся от нормы связи обычно молчат, возможно, потому, что они постоянно тормозятся или подавляются нормальной активностью основной сигнальной линии, идущей от кисти. В таком случае ампутация обнаруживает эти неактивные в нормальной ситуации синапсы, так что прикосновение к лицу активизирует клетки в области мозга, отвечающей за кисть. В свою очередь, это заставляет пациента испытывать ощущения, как будто бы возникающие в отсутствующей кисти руки.

Второе объяснение представляется более вероятным и "логичным", но стоит иметь в виду, что поломанные системы управления могут давать самые удивительные и необъяснимые эффекты просто по причине вот такого разрушения нормальной функциональности в силу нарушения цепей регуляции. Такие опыты, конечно, очень интересны, как интересно было бы тыкать отверткой в работающий компьютер и смотреть какой удивительный эффект это вызовет в его работе, но пытаться как-то систематизировать такие нарушения для целей понимания работы нормального устройства вряд ли наиболее целесообразно, хотя и такой метод в определенной мере информативен.

Независимо от того, какая из этих двух теорий — отращивание новых нервных ответвлений или обнаружение подавляемых сигналов — верна, во всем этом есть важная информация для медицины. Целым поколениям студентов-медиков твердили, что триллионы нейронных связей мозга закладываются во время внутриутробного развития и в раннем детстве, в то время как мозг взрослого теряет способность образовывать новые связи. Такое отсутствие пластичности, отсутствие способности восстанавливать или принимать новую форму часто использовалось как оправдание, когда пациентам говорили, почему им следует ожидать лишь очень небольшого восстановления функций после инсульта или травматического повреждения мозга. Наши наблюдения решительно опровергли эту догму, в первый раз показав, что даже основные карты чувствительности мозга взрослого человека могут изменяться на расстоянии в несколько сантиметров. Нам удалось использовать технику сканирования головного мозга, чтобы непосредственно показать правоту нашей теории: мозговые карты Виктора изменились так, как и было предсказано (рис. 1.3).

Вскоре после того, как наши данные были опубликованы, доказательства, подтверждающие и расширяющие эти открытия, стали поступать от многих исследовательских групп. Два итальянских исследователя, Джованни Берлукки и Сальваторе Альоти, выявили, что после ампутации пальца обнаружилась «карта» одного-единствен-

Рис. 1.3. Карта МЭГ (магнитоэнцефалограф) поверхности тела у пациента с ампутированной правой рукой. Заштрихованная область - кисть, черные области -лицо, белые области - верхняя часть руки. Обратите внимание, что область, соответствующая правой кисти (заштрихованная), отсутствует в левом полушарии, но этот участок активируется, когда дотрагиваются до лица или верхней части руки

ного пальца, аккуратно нанесенная на лицо, как и предполагалось. У другого пациента был удален тройничный нерв (чувствительный нерв, иннервирующий лицо), и вскоре на его ладони обнаружилась карта лица, что является точным обращением того, что мы уже наблюдали. Наконец, после ампутации ноги у другого пациента ощущения от пениса чувствовались в фантомной ноге. (Действительно, пациент утверждал, что теперь оргазм распространялся на ногу и из-за этого был «намного сильнее, чем когда-либо».) Такое происходит из-за еще одной странной непоследовательности мозговой карты тела: карта гениталий находится прямо возле карты ноги.

мой второй эксперимент с фантомными конечностями был еще проще. В двух словах, я сделал простое устройство с использованием обычных зеркал, чтобы заставить двигаться парализованные фантомные конечности и таким образом ослабить фантомную боль. Чтобы объяснить принцип работы, сначала я должен объяснить, почему некоторые пациенты могут «двигать» своими фантомными конечностями, а другие нет.

Многие пациенты с фантомами отчетливо ощущают, что они способны двигать отсутствующими конечностями. Они говорят слова вроде «Я машу рукой на прощание» или «Я тяну руку, чтобы ответить на телефонный звонок». Конечно, они хорошо понимают, что их рука в действительности не делает всего этого — у них нет галлюцинаций, они просто безрукие, — но субъективно у них есть живое ощущение, что они действительно двигают своим фантомом. Каков источник этих ощущений?

Я предположил, что они исходят из двигательных командных центров в передней части мозга. Из введения вы можете вспомнить, как мозжечок с точностью регулирует наши движения благодаря следящей системе управления. Чего я тогда не упомянул, так это того, что теменные области также принимают участие в этой системе управления, используя, в сущности, такой же механизм. Кратко напомню: исходящие двигательные сигналы к мышцам фактически передаются теменным долям, где они сравниваются с сенсорными обратными сигналами от мышц, кожи, суставов и глаз. Если теменные доли обнаруживают какое-либо несовпадение между предполагаемым движением и действительным движением руки, они дают корректирующие поправки в следующий круг двигательных сигналов. Вы используете такую следящую систему управления все время. Это то, что позволяет вам, например, во время завтрака найти на столе свободное место для тяжелого кувшина с соком, не расплескивая сок и не стуча кувшином по всему столу. А теперь представьте, что происходит, когда рука ампутирована. Двигательные командные центры в передней части мозга «не знают», что руки нет, — они работают на автопилоте, — так что они продолжают посылать двигательные сигналы отсутствующей руке. Кроме того, они продолжают отсылать копии сигналов теменным долям. Эти сигналы приходят в осиротевшую, испытывающую недостаток в сигналах область руки вашего центра создания образа тела в теменной доле. Эти копии сигналов двигательных команд ложно интерпретируются мозгом как действительные движения фантома.

Теперь вы можете задуматься, почему, если это так, вы не испытываете такого же живого ощущения фантомного движения, когда вы воображаете движение руки, умышленно оставляя ее в покое. Вот объяснение, предложенное мной несколько лет назад, подтвержденное изучением снимков головного мозга. Когда ваша рука в покое, сенсорные сигналы от кожи, мышц, рецепторов суставов руки, а также и зрительные сигналы от ваших глаз единогласно свидетельствуют, что ваша рука не движется на самом деле. Хотя ваша двигательная кора и посылает «двигательные» сигналы вашей теменной коре, противодействующее свидетельство сенсорных обратных сигналов накладывает на них могущественное вето. В результате вы не испытываете воображаемое движение как реальное. Но если руки нет, ваши мышцы, кожа, суставы и глаза не могут обеспечить такой действенной проверки на действительность. Без запрета, идущего от обратных сенсорных сигналов, самый сильный сигнал, поступающий в вашу теменную долю, — это двигательная команда руке. В результате вы испытываете как бы настоящие ощущения движения.

Если четко понимать каким образом формируются поведенческие цепочки автоматизмов [29], как каждая фаза предыдущего элементарного действия своей активностью подготавливает к запуску последующую и нужен пусковой стимул актуальности такого запуска от сенсорной системы (в частности бывает от проприорецепторов или распознавателей зрительного восприятия), то становится ясно, что само ощущение "я двигаю" вовсе не находится на этом уровне, а является процессом субъективизации при осознании данного движения, т.е. является не двигательным, а мыслительным автоматизмом [249] если только не составляет текущий фокус осознанного восприятия. Мыслительный автоматизм вовсе не отслеживает всю последовательность движения, а явялется результатом бывшей ранее фиксации вниманием наиболее новой и важной из фаз всех поведенческих реакций, перескакивая с одного осознаваемого элемента поведенческой цепочки на другой. А предположения автора никак не касаются самого главного: именно субъективизации ощущений. И в таком контексте описанные феномены должны рассматриваться совершенно по другому.

Движение фантомной конечностью само по себе странная вещь, но она может стать еще более странной. Многие пациенты с фантомными конечностями сообщают о совершенно обратном эффекте — их фантомы парализованы. «Она заморожена, доктор». «Она зацементирована». Для некоторых из таких пациентов фантом зажат в неудобном, совершенно болезненном положении. «Если бы я только мог ею пошевелить, — как-то сказал мне один пациент, — это помогло бы облегчить боль».

Когда я впервые с этим столкнулся, я был обескуражен. Бессмыслица какая-то! Они утратили свои конечности, но сенсомоторные связи в их мозге остались, по-видимому, такими же, как и до ампутации. Озадаченный, я стал изучать истории болезни некоторых из этих пациентов и быстро обнаружил искомый ключ. Еще до ампутации у многих из этих пациентов наблюдался реальный паралич руки, вызванный поражением периферического нерва: нерв, иннервирующий руку, был вырван из спинного мозга, словно телефонный провод, выдернутый из гнезда в стене, вследствие какого-либо резкого действия. Таким образом, сама рука не была затронута, но была парализована за много месяцев до ампутации. Тогда я задумался: а что, если этот период действительного паралича мог привести к состоянию усвоенного паралича, что, как я предположил, могло произойти следующим образом.

До ампутации всякий раз, когда двигательная кора посылала двигательную команду руке, чувствительная кора в теменной доле могла получать отрицательный обратный сигнал то ли фиговый перевод, то ли небрежность самого автора неудачно упоминувшего здесь отрицательность обратной связи от мышц, кожи, суставов и глаз. Вся система, основанная на отслеживании обратных сигналов, больше не работала. Теперь твердо установлено, что опыт изменяет мозг, усиливая или ослабляя синапсы, соединяющие нейроны. Этот процесс изменения известен как обучение. Когда сложившиеся конфигурации постоянно подкрепляются, например, мозг замечает, что за событием А неизбежно следует событие В, синапсы между нейронами, представляющими А, и нейронами, представляющими В, усиливаются. С другой стороны, если А и В не имеют несомненной связи друг с другом, нейроны, представляющие А и В, отключат взаимные связи, чтобы отобразить новую реальность. Вот здесь опять очень скользкий момент при упоминании рефлекса там, где распознаватель образуется "с учителем", используя механизмы сознания [123], что совершенно не то же, что условия образования связей при формировании распознавателя в первичных зонах во время критического периода развития данного участка нейросети. Но эта вторая, осознательная часть адаптивности далека от понимания современных "чистых" нейрофизиологов...

Итак, мы имеем ситуацию, где двигательная кора постоянно посылает двигательные сигналы руке, относительно которой теменная доля постоянно замечала полное отсутствие мышечного и чувствительного эффекта. Синапсы, поддерживавшие строгие соотношения между двигательными командами и обратными сенсорными сигналами, которые они должны были бы производить, оказались дающими ложную информацию. Всякий новый бесплодный двигательный сигнал лишь усиливал эту тенденцию, так что синапсы становились все слабее и слабее, пока в конечном итоге не отмерли. Другими словами, мозг был обучен параличу, и паралич был прописан в схеме, конструирующей образ тела пациента. Позднее, когда рука была ампутирована, усвоенный паралич был перенесен на фантом, так что и фантом ощущался как парализованный.

Как же можно проверить столь странную теорию? Мне пришла в голову идея соорудить ящик с зеркалами (рис. 1.4). Я поместил зеркало вертикально в центре картонной коробки, у которой были

РИС. 1.4. Устройство из зеркал для «оживления» фантомной конечности. Пациент «кладет» парализованную и причиняющую боль фантомную левую руку сзади зеркала и здоровую правую руку перед зеркалом. Теперь если он смотрит на отражение правой руки в зеркале, у него возникает иллюзия, что фантомная рука восстановлена. Движения настоящей руки создают впечатление, что фантомная рука также движется, и у пациента возникает соответствующее ощущение - впервые за многие годы. У многих пациентов это упражнение снимает боли в фантомной руке.

Вот это как раз хорошо показывает, что ощущение "движения" возникает вовсе не на уровне "теменной коры" куда как и раньше не поступают сенсорных сигналов от ампутированной руки.

Визуальная обратная связь через зеркало более эффективна, чем традиционные методы лечения для синдрома хронической местной боли и паралича вследствие инсульта удалены верхняя и передняя части. Если бы вы стояли перед этой коробкой, держа руки по обе стороны от зеркала, и посмотрели бы на них под углом, вы бы увидели, что отражение одной руки весьма точно накладывается на ощущаемое положение другой вашей руки. Другими словами, у вас будет яркое, хотя и ложное, впечатление, что вы смотрите на обе своих руки, на деле же вы бы смотрели на одну настоящую руку и одно отражение руки.

Если у вас две нормальных здоровых руки, можно неплохо поразвлечься, играя с создавшейся иллюзией в коробке с зеркалом. Например, вы можете несколько секунд двигать руками синхронно и симметрично, притворяясь, будто вы хорошо управляете оркестром, а затем внезапно переместить их в разные стороны. Хотя вы и знаете, что это всего лишь иллюзия, ваш разум все равно немного встряхнется от легкого удивления, когда вы это проделаете. Удивление рождается от неожиданного несовпадения двух потоков обратных сигналов: сигналы, приходящие от кожи и мышц руки, находящейся за зеркалом, говорят одно, но зрительный сигнал, который вы получаете от отраженной в зеркале руки — а ведь вы уже убедили теменную долю, что это и есть спрятанная рука, — сообщает о совершенно ином движении.

А теперь посмотрим, что устройство из картонной коробки и зеркала может сделать для человека с парализованной фантомной конечностью. У первого пациента, на котором мы его опробовали, Джимми, правая рука была здоровой, а левая — фантомом. Его фантом выпирал из культи, словно пластиковое предплечье манекена. Что еще хуже, он был подвержен весьма болезненному защемлению, с которым ничего не могли поделать лечащие врачи Джимми. Я показал ему коробку с зеркалом и объяснил, что мы собираемся сделать нечто экстраординарное, безо всякой гарантии положительного эффекта, но он с удовольствием изъявил желание все же попробовать. Он поместил свой парализованный фантом по левую сторону от зеркала, стал смотреть в правую сторону коробки и осторожно расположил правую руку так, чтобы она совпадала с ощущаемым положением фантома (или была наложена на него). Это сразу же вызвало у него поразительное зрительное впечатление, будто призрак его руки воскрес из мертвых. Затем я попросил его произвести зеркально симметричные движения обеими руками и ладонями, продолжая смотреть в зеркало. Он вскрикнул: «Да ее как будто снова воткнули на место!» Теперь у него не только было живое ощущение того, что фантом подчиняется его командам, но и, к его удивлению, это облегчило болезненные судороги в его фантоме впервые за несколько лет. Выглядело это так, словно зеркальная зрительная обратная связь (ЗЗОС) позволила его мозгу «отучиться» от усвоенного паралича.

Что еще более примечательно, когда один из наших пациентов, Рон, забрал коробку с зеркалом домой и в течение трех недель развлекался с ней в свободное время, его фантомная конечность бесследно исчезла, а вместе с ней и боль. Все мы были шокированы. Обычная коробка с зеркалом изгнала фантом. Каким же образом? Никому еще не удалось обосновать действующие здесь механизмы, но вот мои соображения о том, как это работает. Столкнувшись с путаницей в противоречащих входящих сенсорных сигналах — нет сигналов от суставов и мышц, нерабочие копии сигналов двигательных команд, а теперь еще вдруг противоречащий им зрительный сигнал, посылаемый коробкой с зеркалом, — мозг просто сдается и фактически говорит: «Да пошло оно к черту, руки нет». Мозг прибегает к отрицанию. Такие предположения практически не имют шанса оказаться верными, здесь нужно хорошо и целостно представлять себе соотвествующие механизмы психических явлений. Хотя в данном случае чисто алхимический способ оказался полезен практически, и тут, похоже, сработала личная интуиция, а не помогли формальные объяснения, - интуиция специалиста, наработавшего очень богатый опыт, как это было ярко проиллюстрировано в статье Понимание. Умение понимать. Общение.: Бересфорд понимал. Уайт объяснял. Разница весьма велика. Бересфорд чувствовал, что "Маджестик" опрокинется. Он не умел объяснить, почему. Но он знал!

Я часто говорю своим коллегам-медикам, что это первый случай успешной ампутации фантомной конечности в истории медицины. Когда я впервые обнаружил такое исчезновение фантома при использовании ЗЗОС, я сам в это не очень-то поверил. Мысль, будто вы можете ампутировать фантом с помощью зеркала, выглядит весьма нелепой, но этот опыт был воспроизведен другими группами исследователей, особенно Гертой Флор, нейроученым из Гейдельбергского университета. Ослабление фантомных болей было подтверждено группой Джека Цао в Военно-медицинском центре Уолтера Рида в Мэриленде. Они провели плацебо-контролируемое клиническое исследование на 24 пациентах (из них 16 входили в контрольную группу). Фантомные боли исчезли спустя всего три недели у 8 пациентов, на которых использовалось зеркало, в то время как ни один пациент из контрольной группы (где вместо зеркал использовались плексиглас и зрительные проекции) не показал никакого улучшения. Более того, когда пациенты контрольной группы были переведены на зеркала, они показали такое же существенное снижение боли, как и пациенты исходной экспериментальной группы.