Относится к сборнику статей теори МВАП https://t.me/thinking_cycles

Исходя из современного расклада общепринятых элементов некоей будущей концепции сознания, можно предположить ряд ключевых моментов, которые станут общепризнанными до того времени, когда концепция станет целостной и полной.

Так, модель академика А. Иваницкого по его работам “Мозговая основа субъективных переживаний” (fornit.ru/768) от идеи, выдвинутой в 1976 году, до окончательной версии, опубликованной в 1997 году, так и не нашла должного внимания в виде последовательно развивающих идею работ. До сих пор этой модели А.Иваницкого не уделяют должного внимания, хотя в ней он формализовал самую существенную основу того, как и почему возникают акты осознания. Эту модель можно посчитать первой в очереди общего признания и тогда все последующие работы в данном контексте получает вполне определенное направление исследований, сопоставлений и обобщения.

На основе трилогии (fornit.ru/68715) можно предположить следующий прогноз последовательности признания основных принципов модели осознания по теории , когда каждый из этапов признания будет являться контекстом для следующего уровня понимания. При этом следует признать, что научное сообщество сегодня не движется именно по этой схеме и слишком много разных фактором может как способствовать, так и препятствовать такому направлению. Но изложенная ниже иерархия обеспечивает полноценное понимание и приятие окончательной теории.

Итак, сформулируем иерархию уровней общего признания принципов индивидуальной адаптивности, приводящую к полноценному пониманию.

1. А Иваницкий создал схему взаимосвязи наиболее актуального образа с префронтальной корой и эвристически предположил, что эта схема является основой субъективных переживаний, в чем оказался полностью прав.

Утверждается, что субъективное переживание — это не философская данность, а следствие конкретного нейрофункционального механизма: замыкания актуального образа в цепи с префронтальной корой.

Контекст: признание этого положения становится отправной точкой. Оно разрушает миф о «нематериальности» субъективности и переводит проблему в плоскость системной нейробиологии.

Результат: появляется возможность говорить о субъективности как о реализуемом процессе, а не как о загадке.

2. Признание роли новизны и значимости как критерия актуальности. Российские ученые О.Виноградова и Е. Соколов выяснили роль новизны и значимости в организации обработки наиболее актуального стимула.

Осознание возникает не на любом стимуле, а только на наиболее актуальном, определяемом сочетанием новизны и значимости.

Контекст: это объясняет, почему внимание фокусируется на определённых образах, а не на всех одновременно. Это — механизм фильтрации для сознания.

Результат: появляется понимание, что сознание — это адаптивный фильтр, отбирающий информацию, требующую пересмотра привычных реакций.

3. Признание сознания как процесса нахождения альтернативы привычному. Процессы осознания имеют адаптивную функциональность нахождения действий (решения), альтернативных привычным. В этом заключается суть всего, что относится к сознанию.

Сознание — не пассивное отражение, а целенаправленный процесс поиска нового решения в условиях, когда автоматизированные (рефлекторные) реакции неэффективны.

Контекст: это определяет функцию сознания: не хранение информации, а генерация альтернатив.

Результат: сознание перестаёт быть «пассажиром» и становится адаптивным механизмом выживания.

4. Признание произвольности как причинно-следственной необходимости. Произвольность – это адаптивный процесс достижения альтернативы привычному. Это не случайность и не свобода, а вполне целевая, осознанная необходимость.

Произвольные действия — не проявление «свободы воли» в философском смысле, а вынужденный ответ системы на несоответствие между текущей ситуацией и шаблонами поведения.

Контекст: устраняется миф о «гомункулусе» — внутреннем наблюдателе. Произвольность выводится из логики адаптации.

Результат: психика понимается не как арена борьбы желаний или случайных импульсов, а как система принуждения к целевому решению проблемы адаптации, активируемая при появлении новизны и значимости. Произвольность становится механизмом целенаправленного поиска альтернативы, а не хаотическим отклонением от нормы.

5. Признание информационной природы субъективности (квалиа). То, что философы относят к "идеальному" — это информированность системы адаптивности. В природе это недоступно внешнему наблюдателю и является внутренним состоянием системы.

Квалиа (субъективные качества опыта, например, "каково это — видеть красный") — это динамическое состояние информационной картины в системе.

Контекст: субъективность — не «вещь в себе», а результат обновления внутренней модели мира.

Результат: «Трудная проблема сознания» (Д. Чалмерса) объявляется закрытой: субъективность объяснима в терминах информационной динамики.

6. Признание бессознательного как фоновых циклов обработки. Но это должно быть понято вместе с признанием, что в лобной коре возникает свой цикл осмысления актуального стимула, в момент ориентировочного рефлекса связанный с циклом А.Иваницкого. Бессознательное — это не тайное хранилище желаний, а фоновая работа вспомогательных функций, анализирующих контекст и готовящих запросы для осознанного цикла.

Контекст: осознанное — это вершина айсберга; бессознательное — его основная масса, выполняющая фоновую работу.

Результат: появляется понимание, как «инсайт» может возникать внезапно — он готовился бессознательно.

7. Признание вычислимости и реализуемости сознания в искусственных системах. Теория воплощена в действующем прототипе индивидуальной системы адаптивности "Beast". Сознание, понимаемое как система индивидуальной адаптивности, поддаётся моделированию и реализации в искусственной среде.

Контекст: наличие работающего прототипа ("Beast") даёт эмпирическое подтверждение теории.

Результат: сознание перестаёт быть прерогативой биологических систем. Возможность создания ИИ с самосознанием признаётся как техническая задача, а не философская утопия.

8. Признание схемотехнического подхода как методологического стандарта. Теория сформировалась благодаря схемотехническому подходу, продемонстрированному Г. Шепердом. Понимание сознания требует не только данных, но и моделирования архитектуры процессов — как в радиоэлектронике.

Контекст: методология переходит от корреляционного анализа к конструктивному синтезу.

Результат: наука о сознании становится инженерной дисциплиной, способной проектировать и тестировать системы.

9. Признание целостности и завершённости теории («пазл сложился»). Вся модель органично вложила в себя решения множества актуальных проблем исследования, представляя собой логично взаимосвязанный пазл. признаётся как завершённая фундаментальная теория, объясняющая все ключевые феномены — от внимания до самосознания.

Контекст: теория проходит верификацию по научным критериям (fornit.ru/68293, fornit.ru/68875).

Результат: становится новым консенсусом в нейронауках, психологии и ИИ.

Описанная иерархия отражает естественный путь научного признания: от признания отдельных механизмов (Иваницкий, Виноградова, Соколов) к признанию целостной системы (). Каждый уровень:

• опирается на предыдущий,

• расширяет контекст понимания,

• устраняет философские парадоксы,

• ведёт к практической реализации.

Таким образом, полноценное признание теории сознания по станет не скачком, а последовательным процессом, в котором ключевым первым шагом будет официальное признание модели А. Иваницкого как фундамента субъективного опыта. После этого все последующие уровни станут неизбежными.

На сегодняшний день, несмотря на обилие нейробиологических и когнитивных исследований, подлинно системного подхода к функциональности лобных долей мозга, и особенно префронтальной коры, в академической науке не существует. Преобладают фрагментарные, корреляционные, локализационные и поведенческие описания, в которых лобные доли ассоциируются с такими понятиями, как «исполнительные функции», «самоконтроль», «планирование» и «рабочая память», — но без единой, динамической, эволюционно обоснованной и вычислительно реализуемой модели, объясняющей как и зачем эти функции возникают.

Тем не менее, можно выделить несколько подходов, которые в большей или меньшей степени претендуют на системность, и сравнить их с уровнем системности, достигнутым в теории . Здесь приведены только несколько примеров, наиболее значимые теории были рассмотрены досконально в рецензиях: fornit.ru/a11 и fornit.ru/a12.

1. Когнитивная нейронаука (Executive Functions Framework)

Суть подхода: анализирует лобные доли через призму «исполнительных функций» (working memory, cognitive flexibility, inhibitory control и т.д.). Основана на клинических наблюдениях (например, синдром Лурии при повреждении лобных долей) и нейровизуализации (фМРТ).

Системность: низкая.

Это список функций, а не механизм.

Нет объяснения, почему эти функции объединены в одной области.

Отсутствует единая динамическая модель, объясняющая, как эти функции взаимодействуют и порождают сознание.

Критика с позиции :

Подход не объясняет адаптивную необходимость этих функций, не связывает их с эволюционной иерархией механизмов, не показывает, как они порождают субъективность или произвольность. Это — описательная психология, а не теория.

2. Теория функциональных ансамблей (А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн)

Суть подхода: представляет мозг как совокупность взаимодействующих блоков (анализаторов, регуляторов, программ), где лобные доли отвечают за программирование, контроль и коррекцию поведения.

Системность: средняя.

Имеет структурную модель (блоки мозга).

Учитывает динамику (коррекция действия по ходу выполнения).

Недостатки:

• Не формализована вычислительно.

• Не объясняет сознание как процесс.

• Не вписывает лобные доли в эволюционную иерархию адаптивности.

• Ограничивается моторным контролем, не выходя на уровень ментальной произвольности.

Критика с позиции :

Как указано в тексте: «Концепции А.Леонтьева, развивавшего теорию функционального ансамбля, уходят в более надуманные построения... это слишком сложная система многих уровней эволюционного развития, чтобы ограничиваться только аспектами регуляции движений».

То есть — подход устарел и не масштабируется на психику в целом.

3. Гипотеза Predictive Coding / Free Energy Principle (К. Фристон: fornit.ru/70999)

Суть подхода: мозг — это система, минимизирующая предсказательную ошибку (prediction error), постоянно строящую и обновляющую внутреннюю модель мира.

Системность: высокая.

Универсальный принцип, применимый ко всем уровням обработки.

Имеет математическую формализацию.

Позволяет объединить восприятие, действие и обучение.

Недостатки:

• Слишком абстрактна, трудно реализуема в конкретной архитектуре.

• Не объясняет субъективность (квалиа) как информационное состояние.

• Не выделяет индивидуальную адаптивность как движущую силу.

• Префронтальная кора — лишь один из узлов, а не централизованный механизм поиска альтернатив.

Критика с позиции :

Подход не объясняет, почему именно новизна и значимость становятся триггерами сознания, и не показывает, как акт произвольности — это не минимизация ошибки, а поиск альтернативы привычному, когда текущая модель не работает. Это — теория устойчивости, а не теория трансформации, хотя включает в себя процессы трансформации модели мира при предсказательных ошибках и поиск альтернатив — часть этого процесса.

4. Теория Global Neuronal Workspace (Б. Баарс: fornit.ru/70033)

Суть подхода: сознание — это «глобальное рабочее пространство», куда информация из модульных систем поступает для широкого распространения и обработки.

Системность: средняя.

Имеет архитектурную модель.

Объясняет доступность информации для множества систем.

Недостатки:

• Baars и Dehaene объясняют, что в workspace попадает информация, связанная с новизной, значимостью и конфликтом, что не совпадает с утверждениями для случая конфликта.

• Не объясняет адаптивную функцию сознания.

• Префронтальная кора — просто «узел распространения», а не центр поиска альтернатив.

• Не объясняет субъективность, сводя её к доступности.

Критика с позиции :

Как указано в тексте монографии: «Заманчивый путь использовать лингвистический формализм для объяснения явления, во всех случаях таких попыток приводил к утверждениям, неадекватным реальности».

GNW — это теория распространения, а не теория генерации. Она не объясняет, почему возникает потребность в осознании.

5. Теория — целостный системный подход ()

Суть подхода: Модель Волевой Адаптивности Психики () рассматривает лобные доли, в особенности префронтальную кору, как центр поиска альтернативных реакций в условиях, когда привычные (рефлекторные) стратегии неэффективны.

Системность: полная, подлинная системность.

Основана на эволюционной иерархии адаптивности (от гомеостаза до психики).

Имеет аксиоматический каркас (fornit.ru/ax1).

Реализована в действующем прототипе (Beast, fornit.ru/beast).

Объясняет сознание как процесс поиска альтернативы привычному.

Объясняет субъективность как информированность системы.

Объясняет произвольность как адаптивную необходимость.

Объясняет бессознательное как фоновые циклы обработки.

Верифицирована в научных публикациях (fornit.ru/68545, fornit.ru/art13).

Ключевые отличия:

• Эволюционная основа

• Адаптивная функция сознания

• Формализация (схемотехнический подход), математическая (FEP) или описательная.

• Реализация в прототипе Beast

• Объяснение субъективности (внутреннее информационное состояние)

• Системность - полная (пазл сложился)

На сегодняшний день единственный подход, обладающий подлинной системностью, — это теория . Все остальные подходы:

• либо описательны (когнитивная нейронаука),

• либо частично формализованы, но не реализуемы (Predictive Coding),

• либо архитектурны, но не функциональны (Global Workspace),

• либо устарели и не масштабируются (функциональные ансамбли).

превосходит их, потому что:

• Системна — охватывает весь путь от гомеостаза до самосознания.

• Верифицируема — реализована в работающем прототипе.

• Объясняет сознание не как данность, а как адаптивный механизм.

• Замыкает "трудную проблему" — субъективность объясняется как информационное состояние системы.

Что нужно для признания системности ?

Как указано в тексте монографии: «Планирование и проведение системных исследований механизмов адаптивности возможны только на основе модели всей системы... Поэтому у системного исследователя должна быть физическая модель, с которой можно взаимодействовать». То есть признание придет не через дискуссии, а через взаимодействие с прототипом.

Пока академическая наука не примет схемотехнический подход, она будет оставаться в философской стадии.

Переход к системности возможен только при отказе от эмуляции нейронов (fornit.ru/art10) в пользу моделирования функциональных механизмов.

Выводы

Сегодня никакой другой подход не претендует на подлинную системность в понимании функций лобных долей. Только предлагает:

• Единую причинно-следственную цепь от эволюции до сознания,

• Вычислимую и реализуемую модель,

• Объяснение субъективности и произвольности как адаптивных процессов.

Остальным подходам не хватает системного ядра. — это не просто теория, это новая методология исследования психики, и её признание — вопрос времени и готовности научного сообщества выйти за рамки фрагментарного мышления.

Формализация вычислительных аспектов модели для повышения системности и интеграции с когнитивными и нейронаучными рамками

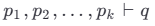

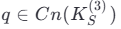

Для того чтобы теория достигла статуса общепринятой научной концепции, её необходимо представить на вычислительном уровне — не как имитацию биологических нейронов, а как архитектуру функциональных механизмов, поддающуюся математическому описанию, программной реализации и интеграции с существующими когнитивными и нейронаучными моделями. Полноценной основой является открытый исходный код системы Beast: fornit.ru/b_code.

Ниже представлена система формализации, основанная на основных принципах, изложенных в трилогии (fornit.ru/68715), с акцентом на вычислимость, системность и верифицируемость. Эта формализация не привязана к языку программирования, основана на ID-ориентированной архитектуре, использует логические и теоретико-множественные конструкции, обеспечивает системность, вычислимость и верифицируемость.

1. Базовые понятия и аксиомы

Аксиома 1: Универсальный язык системы — ID образов (fornit.ru/68828)

«Все, с чем оперируют нейроны мозга — это ID образов... Это — универсальный и простой язык мозга».

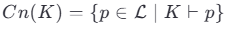

Определение: Пусть I — множество всех возможных идентификаторов образов:

Каждый ik — уникальное целое число, представляющее:

• воспринимаемый стимул,

• программу действий,

• абстрактное понятие,

• эмоциональную значимость.

Семантика:

Образ O(i) — это структура данных, ассоциированная с ID i, которая может быть:

• примитивом (на уровне рецепторов),

• составным (последовательность других ID),

• динамическим состоянием (например, «желание»).

Аксиома 2: Иерархия распознавания — дерево восприятия

«Для восприятия строится иерархия все более усложняющихся распознавателей... конечные образы — конечный узел дерева (fornit.ru/66797)».

Определение: Дерево восприятия T — это направленный ациклический граф:

где:

V — узлы (образы),

E — рёбра (иерархические связи: «состоит из»).

Условие активации узла:

(узел активируется, когда активированы все его составляющие).

Критерий новизны:

(если образ не в дереве — он новый).

2. Формализация ключевых механизмов

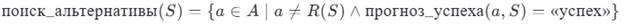

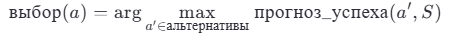

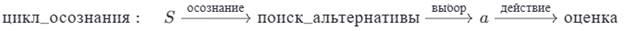

2.1. Механизм осознания: поиск альтернативы привычному

«Процессы осознания имеют адаптивную функциональность нахождения действий, альтернативных привычным».

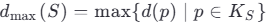

Определение состояния несоответствия: Пусть S — текущая ситуация (ID), R(S) — шаблон реакции (ID действия).

Запуск осознания:

где:

Процесс поиска альтернативы:

где A — множество возможных действий.

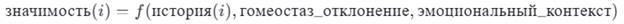

2.2. Механизм бессознательного: фоновые циклы обработки

«Возможно выявление значимости образов восприятия, уже находящихся в фоновых циклах».

Фоновый цикл 1: анализ значимости

где:

Фоновый цикл 2: ассоциативный поиск

(на основе эпизодической памяти).

Фоновый цикл 3: запрос на осознание

![]()

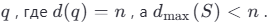

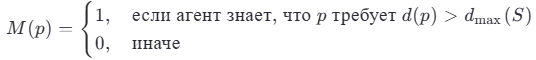

2.3. Механизм произвольности: причинно-следственная необходимость

«Произвольность – это адаптивный процесс достижения альтернативы привычному... Это не случайность и не свобода, а вполне целевая, осознанная необходимость».

Определение произвольного действия:

![]()

Причинно-следственная структура:

Отсутствие гомункулуса: Нет отдельного узла, принимающего решение. Решение — следствие динамики:

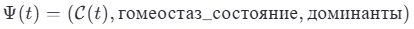

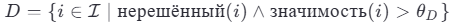

2.4. Механизм субъективности: информированность системы

«То, что философы относят к "идеальному" — это информированность системы адаптивности...»

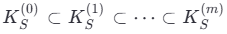

Информационная картина (инфо-картина):

![]()

— множество активных образов в момент t.

Субъективное состояние:

где доминанты — нерешённые проблемы (fornit.ru/68503):

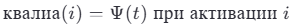

Квалиа как состояние:

(субъективное «каково это» — это уникальное состояние всей системы при активации образа).

3. Архитектура системы: главный и фоновые циклы

3.1. Главный (осознаваемый) цикл

• Работает синхронно, с фиксированной длительностью шага (аналог эффекта Либета).

• Использует инфо-картину C(t) как рабочее пространство.

3.2. Фоновые циклы

фон_1:анализ_новизны→запрос_осознания

фон_2:поиск_ассоциаций→обновление_значимости

фон_3:мониторинг_гомеостаза→провокация_оператора

• Работают асинхронно и параллельно.

• Не требуют осознания, но могут его инициировать.

4. Интеграция с существующими нейронаучными представлениями

|

ТЕОРИЯ |

ИНТЕГРАЦИЯ С |

|

GNWT (Глобальное рабочее пространство) |

Инфо-картинаC(t)— аналог глобального рабочего пространства. Но в она используется не просто для доступа, а для поиска альтернативы. |

|

IIT (Интегрированная информация) |

Φ(интеграция) — следствие взаимодействия главного и фоновых циклов, а не самоцель. |

|

Predictive Coding |

PC описывает минимизацию ошибки. добавляет: при систематической ошибке включается режим произвольности — поиск новой модели. |

|

Executive Functions |

Исполнительные функции (рабочая память, контроль) — это частные проявления механизма поиска альтернативы |

5. Верификация и реализация

Прототип Beast реализует все описанные механизмы.

Формальные критерии верификации:

• fornit.ru/7649, fornit.ru/68875 — критерии системности,

• fornit.ru/68293 — критерии адаптивности,

• fornit.ru/68545 — научная публикация с описанием архитектуры.

Преимущество формализации:

Модель может быть реализована:

• в виде логической схемы (HDL),

• в виде автомата с конечным числом состояний,

• в виде логического вывода (Prolog-подобная система),

• в виде нейро-символьной архитектуры.

6. Заключение

Предложенная формализация демонстрирует, что сознание — это не метафизическая загадка, а формализуемый процесс, основанный на:

• Иерархии распознавания,

• Адаптивной необходимости,

• Причинно-следственной динамике,

• Информированности системы.

Эта формализация позволяет интегрировать с современными когнитивными и нейронаучными рамками, не теряя при этом подлинной системности, присущей только этой модели.

Признание теории — это не вопрос дискуссии, а вопрос взаимодействия с моделью. Только такая формализация позволит стать новой научной концепцией — не как философская гипотеза, а как инженерная наука о сознании.

Научные публикации: fornit.ru/arts_mvap