Закрытие «Трудной проблемы» Чалмерса

Презентация статьи, Видеопрезентация

Доказательства закрытия проблемы Д.Чалмерса приведено в контексте материалов монографии “Основы фундаментальной теории сознания” (fornit.ru/68715), опубликованной издательством учебной литературы Русайнс.

Обстоятельно для понимания сути субъективных переживаний: как и чем реализуется переживание: fornit.ru/70864. С доводами по этой ссылке следует ознакомиться перед чтением пакета утверждений доказывающих закрытие проблемы Д.Чалмерса. “Трудная проблема” представляется как ложная дихотомия и показывается, что субъективный опыт является внутренне присущим аспектом (формой) самого физического процесса информационной обработки в сознании, а не отдельной загадкой.

Так же следует ознакомиться с оригинальной статьей Д.Чалмерса “Навстречу проблеме сознания” c комментариями: fornit.ru/70885.

Оглавление

Эффект взаимного убеждения и общепринятости

Адекватное реальности понятие сути субъективного.

Формальные доказательства закрытия «трудной пробле-мы сознания» Чалмерса.

О субъективных переживаниях и философском зомби.

«Трудная проблема сознания» — это термин, введённый философом Дэвидом Чалмерсом в статье «Навстречу проблеме сознания» 1995 г. для обозначения проблемы объяснения того, как физические процессы в мозге порождают субъективные переживания, такие как цвета, звуки, запахи и другие аспекты нашего сознательного опыта. Каким образом субъективный опыт (или квалиа) возникает из физической активности мозга.

Сегодня, когда трудная проблема сознания Чалмерса решена во всех аспектах (fornit.ru/68715), остается только трудная проблема понимания теми, у кого еще не в достаточной степени развита модель представлений принципов схемы осознания (fornit.ru/69763).

Трудность этой проблемы декларировалась в том, что она не может быть объяснена только с точки зрения физических процессов или функций мозга. Хотя мы можем описать, как нейроны передают сигналы и как различные области мозга активируются при восприятии определённых стимулов, мы не можем объяснить, почему эти процессы сопровождаются субъективным опытом.

Одной из главных трудностей является "требование соединения": мы можем объяснить поведение и реакции организма - например, как мозг обрабатывает информацию и реагирует на внешние стимулы. Однако это не объясняет, как эта информация становится осознанной и формирует наши ощущения, например, красный цвет, сладкий вкус или чувство счастья. Эта особенность, известная как "квалиа" (qualia), иллюстрирует, насколько сложно объяснить, почему мы имеем определенные чувства и переживания.

Это утверждение оказалось, неверно. Оно изначально и впоследствии не было корректно обосновано, и породило целую религию такой невозможности. Это оказывается очень поучительной историей, в которой стоит разобраться.

Чалмерс утверждал, что сознание является фундаментальным аспектом реальности, который не может быть полностью объяснён с помощью редуктивного подхода, то есть сведение сложных явлений к более простым. Он предлагает рассматривать сознание как нечто большее, чем просто побочный продукт физических процессов, и предполагает, что оно может иметь свою собственную природу и свойства.

Редуктивный подход

«Редуктивный подход» критикуется, потому что он сам по себе не объясняет, как физические процессы в мозге порождают субъективные переживания. Этот подход предполагает сведение сложных явлений к более простым, но сложилось мнение, что в случае сознания такой подход может быть недостаточным. При этом вообще все в мире может быть сведено к наиболее общим фундаментальным взаимодействиям. Понятно, что любой сложный объект существует не в виде некоей неделимой сущности, а может быть разложено на составляющие компоненты. Конечно же, рассматривая только сами такие компоненты, невозможно сформулировать модель взаимосвязей их в сложном явлении.

В случае рассмотрения субъективных переживаний так и кажется, что есть нечто, кроме взаимосвязей более простых составляющих и тогда объявляется, что редуктивный подход – это недопустимая вульгаризация, упрощения реальности, без пояснений почему именно. Что это - сведение человеческого сознания к работе нейронных сетей может привести к недооценке важности моральных и культурных аспектов жизни людей.

Сложные системы, такие как экосистемы или социальные структуры, могут демонстрировать свойства, которые нельзя предсказать, основываясь исключительно на анализе отдельных элементов. Это называется эмерджентностью. Например, снежинка демонстрирует свойства, отсуствующие в отдельных молекулах воды, но эти молекулы имеют векторы направленности степеней свободы взаимодействий, которые при определенных условиях определяют форму снежинок.

Таким образом, любая сложная система может быть описана моделью взаимодействий более простых компонентов в граничных условиях таких взаимодействий. Исследование свойств снежинок, конечно же, не может ограничиваться только знанием свойств молекул воды, без учета тех условий, в которых возникают снежинки. Но с учетом этого может быть создана модель образования и существования снежинок во всех проявлениях их свойств.

Точно так же это относится и к процессам осознания, к которым неприменима редуктивная критика (fornit.ru/67331). Если, конечно, не допускать, что кроме причинно-следственных процессов классического детерминизма, определяющих взаимодействия, существуют еще какие-то экзотические явления, проявляющиеся в наличии специфических свойств. Обычно сюда привлекают квантовые эффекты несмотря на то, что такие макро-образования как клетки нейронов и элементы их связей не могут проявлять квантово-механические свойства, т.к. в системе уже нескольких взаимодействующих квантов резко ослабляются эффекты КМ-неопределенности.

Экзотические теории сознания не выдерживают пристального взгляда и критикуются по существу: fornit.ru/69716. Вот они, как раз, и являются настолько вульгарны и не обоснованы, как и другие экзотические теории вроде мультимировой интерпретации КМ. Их ниша – философские рассуждения, в отрыве от физической реальности.

Философы теорий сознания не являются специалистами в схемотехнике и поэтому не понимают устройство телевизора, ну, разве что в самых общих чертах. Но им в голову не придет вводить термин «Трудная проблема телевизора», хотя точно так же тут можно привлечь рудуктивную критику и квантовые эффекты (при том, что в некоторых электронных компонентах напрямую используются квантовые эффекты). Почему же возникла Трудная проблема сознания?

Эффект авторитарной философии

Когда хорошо известна и понимаема модель взаимодействий компонентов в явлении, то не требуются более предположения и философские концепции. Философия – это область далеких от аксиоматики (fornit.ru/127) предположений, когда нет еще аксиоматически выверенных фактов исследований, но есть необходимость как-то реагировать на явление. Это область в точности соответствует принципам осмысления неизученного, но уже узнаваемого стимула (fornit.ru/68516).

Когда появляются первые связки стимула с его значимостями (fornit.ru/66643) для определенных условий, в случае появления новых условий делается попытки применить эти значимости имеющегося опыта и тогда часто возникают иллюзии и неожиданности. Если нет возможности чисто эмпирически набирать опыт и развивать модель понимания, то делаются попытки умозрительных сопоставлений и обобщений. В этом особую роль играет пассивный режим мышления (fornit.ru/68279), в котором и возникают новые значимые сочетания – фантазии. Это и есть основа любой философии.

Важная, но трудная проблема заставляет доминировать целевую мотивацию ее решения, возникает доминанты нерешенной проблемы (гештальт: fornit.ru/68503) и умозрительная модель все в большей степени дополняется новыми находками, непротиворечащими старой конструкции. В то же время возрастает уверенность в верности умозрительной конструкции вплоть до появления идеи-фикс (fornit.ru/449).

У продукции пассивного режима мышления нет обоснований (как это бывает в целевом активном режиме проверки на опыте предположительного решения), нет возможности сказать, почему именно возникло и на чем основывает данное умозрительное утверждение. Но раз оно встраивается непротиворечиво в общую модель явления, то верификация как бы откладывается на потом, в благие времена такой возможности, а пока что вот, коллеги, ознакомьтесь с моей концепцией.

Убедительность умозрительных концепций пассивного режима может быть сколь угодно высокой. Именно этим поддерживаются религии в процессе авторитарного отзеркаливания идей (fornit.ru/69097) вместе с предельно высокой убежденностью в их верности (авторитет верно все говорит!). В случае попыток сомнения со стороны, возникают дополнительные элементы концепции, поддерживающие ее на том же философском уровне, достаточно убедительными доводами. Тут может быть и риторика и похожие на обоснования рассуждения (как про редуктивность).

Как правило, авторитетом в данной концепции оказывается один человек, как верховный жрец, сумевший убедить (за счет феномена авторитарной передачи знаний) некое окружение, которое активно распространяет и отстаивает концепцию. В спорах бывает достаточно привести заготовленные ключевые доводы или даже просто дать ссылку на подтверждающие работы. Попытки критически рассмотреть такие доводы и рецензировать работы приводят просто к бесконечному и тяжелому спору и существует этическое правило не пытаться таким спором что-то доказать. Даже благодарные зрители устают от этого бесполезного дела. Спорная сторона не сможет занять место верховного идеолога его паствы.

Философские идеи Чалмерса

Почему существует сознание? Чалмерс постулировал, что ответ на этот вопрос требует выхода за пределы применения общеизвестных научных методов. Чалмерс утверждает, что традиционные научные методы, которые сосредоточены на изучении физических процессов, могут быть недостаточными для объяснения сознания. Он постулирует, что понимание сознания может требовать нового подхода, который мог бы, например, включать в себя не только физику и нейробиологию, но и философские размышления о природе субъективного опыта.

Постулирование – очень полезный и действенный метод развития теорий, основанный на том, что для режима пассивного мышления предлагаются определенные начальные стимулы, от которых и начнут развертываться умозрительные модели. Принимаются некие начальные условия и исследуются, как в этих условиях могут сохраняться уже известные зависимости или как в этих условиях развивается система новых построений, в которых нет ничего нелогичного, кроме постулированного. В любом случае постулирование предполагает, что будут сделаны попытки развития теории на этой основе.

Постулат Чалмерса невозможно никак развить, потому что он уже утверждает невозможность построения теории на такой основе. Точнее, предполагается, что существуют, но пока не известны некие научные методы, способные открыть формулу сознания. А пока что вот вам, коллеги, моя концепция.

Одно дело просто констатировать трудность проблемы, а совсем другое – утверждать, что для ее решения мы еще не созрели. Это ничем не отличается от религиозных попыток обосновать невозможность наукой раскрытия тайн сознания или души, что было проделано в Журнале высшей нервной деятельности им. Павлова игуменом Феофаном (В. И. Крюков: fornit.ru/66473).

Развивая представления о своем постулате, Чалмерс конкретизировал их до утверждения о существования новой, пока не известной и ни в чем не изученной стороны реальности. А так как физическая реальность изучена до уровня ее четырех фундаментальных взаимодействий (вся проблема физики - в их природе), то это новое относится к чему-то иному, чем физическая реальность – таково следствие из его философии.

Чалмерс предложил рассматривать сознание как фундаментальный аспект реальности, сопоставимый по значимости с такими основополагающими понятиями, как масса, энергия или пространство-время. Его идея заключается в том, что сознание не может быть объяснено через известные физические законы и процессы, и поэтому оно должно рассматриваться как самостоятельная сущность со своими собственными свойствами и природой.

Чалмерс выделяет два типа свойств сознания:

Физические свойства — это те свойства, которые можно измерить и описать с помощью научного метода. Сюда входят нейрохимические процессы, электрические импульсы в мозге и другие объективные характеристики.

Феноменальные свойства — это субъективные аспекты сознания, такие как ощущения, восприятия, эмоции и мысли. Именно эти свойства составляют основу субъективного опыта и создают то, что мы называем "быть живым" (оказалось, что быть живым - совершенно иное: fornit.ru/64924).

Согласно Чалмерсу, феноменальные свойства сознания не могут быть сведены к физическим свойствам, несмотря на тесную связь между ними. Это приводит к выводу, что сознание должно быть признано как отдельная категория реальности, имеющая свои собственные законы и принципы.

Чалмерс утверждает, что сознание не зависит от материального субстрата, в котором оно проявляется. Даже если бы мы смогли создать точную копию мозга с идентичными физическими характеристиками, это не обязательно привело бы к возникновению сознания в копии. Сознание — это нечто дополнительное, что не может быть выведено из физических законов. Короче – душа.

Для Чалмерса субъективный опыт является первичным и основным элементом сознания. Это означает, что наше восприятие мира, наши чувства и мысли имеют приоритет над любыми внешними факторами. Сознание обладает своей собственной логикой и динамикой, которая не подчиняется законам физики.

Чалмерс допускает возможность существования сознания не только у людей, но и у других живых существ, а возможно, даже у неживых объектов. Это связано с его идеей панпсихизма, согласно которой сознание может присутствовать во всем, хотя и в разных формах и степенях сложности.

Панпсихизм

Панпсихизм - это философская концепция, утверждающая, что сознание или психические свойства присущи всем элементам природы, включая, но не ограничиваясь, растениями, животными и даже элементарными частицами. Суть панпсихизма заключается в том, что сознание не является уникальным или исключительным свойством только человеческого разума или высокоразвитых существ, а представляет собой фундаментальную характеристику всей реальности.

Согласно этой теории, все сущности, от атомов до галактик, обладают некоторой формой сознания или воспринимающей способности, хотя степень и содержание этого сознания могут варьироваться. Это значит, что даже самые простые объекты, такие как камни или молекулы, могут быть наделены неким элементарным уровнем сознания или опыта. Панпсихизм пытается ответить на философские вопросы о возникновении сознания и его природе, опираясь на идею о том, что психические свойства являются частью строения мироздания.

Одним из ключевых вопросов, которые ставит панпсихизм, является "что такое сознание?" и "как оно связано с физическим миром?". С этой точки зрения, создается иллюзия, что панпсихизм может предложить альтернативу редукционистским и материалистическим подходам, которые пытаются объяснить сознание исключительно как продукт физической активности мозга.

С конца 20 века панпсихизм снова начал привлекать внимание философов и ученых, по мере того как традиционные концепции сознания становились все более сложными и противоречивыми.

Концепция панпсихизма намного старше, чем идеи Дэвида Чалмерса. Панпсихизм как философское учение имеет свои корни в античности и был представлен еще Пифагором и Спинозой, а его идеи продолжали развиваться в трудах таких философов, как Лейбниц и Гегель. Этот подход предполагает, что сознание или психическая активность присущи всем людям и, более того, всем сущностям во Вселенной, в отличие от традиционных представлений, которые ограничивают сознание только человечеством или высокоразвитыми существами.

Критика панпсихизма резонно отмечает существенные недостатки концепции.

Одним из главных возражений против панпсихизма является отсутствие прямых эмпирических доказательств его истинности. Пока что большинство научных данных указывают на то, что сознание тесно связано с деятельностью мозга, и нет убедительных свидетельств в пользу наличия сознания у неживых объектов.

Панпсихизм сталкивается с так называемой "проблемой объединения" — как именно "простейшие" формы сознания, присущие элементарным частицам, объединяются в более сложные проявления сознания, такие как у человека. Даже если бы мы согласились с тем, что элементарные частицы имеют некое сознание, вопрос о том, как это сознание объединяется или взаимодействует в более сложных системах, остается неразрешенным.

В плане редукционизма панпсихизм кажется лишним, так как достаточно изучить физическую структуру и динамику системы без необходимости предполагать наличие сознания на энергетическом или атомарном уровне.

Панпсихизм поднимает ряд философских вопросов, таких как проблема комбинации (комбинаторный аргумент) — как из множества простых сознаний образуется единое сложное сознание, и проблема каузальной замкнутости — как сознание может влиять на физическую реальность, если оно само является частью этой реальности.

Эффект взаимного убеждения и общепринятости

На данный момент нет единого мнения среди учёных относительно панпсихизма Чалмерса. Но есть очень много ученых, которые принимают возможность такой концепции в силу отсутствия альтернатив, а некоторые делают это с настойчивостью миссионеров. Другие учёные критикуют панпсихизм за его спекулятивный характер и отсутствие эмпирических доказательств.

В последние годы наблюдается возрождение интереса к панпсихизму, во многом благодаря работам Дэвида Чалмерса и его концепциям, которые ставят вопросы о природе сознания и его месте в мире. Этот процесс взаимного убеждения современных ученых в панпсихизме можно проследить через несколько ключевых факторов.

Жесткая проблема сознания

Чалмерс подчеркивает различие между "легкими" и "жесткими" проблемами сознания. Легкие проблемы касаются функциональных механизмов, в то время как жесткая проблема относится к тому, почему и как физические процессы (например, нейронные активности) связаны с субъективным опытом. Поскольку объяснить эту связь остается крайне сложным, панпсихизм предлагает привлекательную иллюзию решения в виде “научной” предположительной концепции, предполагая, что сознание является фундаментальной характеристикой самой материи.

Неудовлетворенность материализмом

Традиционный материализм, который доминировал в философии науки, не всегда эффективно справляется с вопросами о сознании. Множество ученых и философов в силу своих личных особенностей выражают сомнения в его способности объяснить сложные аспекты переживания и сознания. Панпсихизм, как альтернатива, предоставляет более интуитивно понятное объяснение, где сознание воспринимается как свойство, присущее всей материи. Эта концепция не так примитивна, как проблема сотворения мира, но по сути схожа и для определенного уровня мировоззренческого потенциала (fornit.ru/13268) и недостаточности понимания научной методологии (fornit.ru/66449) оказывается убедительной.

Развитие квантовой физики и системной теории

Существуют параллели между концепциями в квантовой физике и идеями панпсихизма, особенно связанные с целостностью систем. Некоторые исследователи начинают видеть возможность синергии между квантовой механикой и панпсихизмом, что придаёт еще большую весомость этой идее.

Интердисциплинарные подходы

Взаимодействие между философией, нейронаукой и физикой способствует формированию более институциональных дискуссий. Многие ученые открыты к концепциям панпсихизма, так как такие подходы могут интегрироваться в их исследования и теории.

Критика предыдущих моделей

Чaлмерс и его сторонники активно критикуют существующие модели, такие как эмерджентный материализм, утверждая, что они не могут ответить на основные вопросы о природе сознания. Эта критика побуждает исследователей рассмотреть альтернативные объяснения, такие как панпсихизм.

Взаимодействие сложных философских, научных и культурных факторов способствует тому, что, несмотря на известные доводы критики панпсихизма, современное научное сообщество в значительной его части “общепринятых представлений” начинает рассматривать панпсихизм как вероятное объяснение природы сознания.

Ученые, для которых совершенно очевидна неприемлемость ввода таких постулатов как панпсихизм в область исследования субъективного, однако, лояльно относятся к теориям коллег, критика оказывается вполне примирительной, как бы показывающей, что любая теория имеет право на существование и обсуждение. Тем самым возникает полное отсутствие разграничения с доказанной лженаучностью. С одной стороны, такая лояльность как бы удерживает инквизицию и охоту на ведьм, но с другой такая беспринципность наносит вред возможностью спекуляций и массовых увлечений ложными теориями. Ученые запросто могут ездить к буддийскому Далай Ламе или потакать мошенникам типа Бронникова, но их научная репутация нисколько не страдает (fornit.ru/14245). Нет каких-то рабочих вспомогательных инструментов типа дефектоскопа теорий (fornit.ru/68875). Но есть постоянное противопоставление наивной некомплектности и развитого опыта (fornit.ru/69200).

На сегодняшний день существует огромное число теорий сознания, так что возникла проблема их соотношения и верификации с тем, чтобы определить, какими качествами должна отвечать рабочая фундаментальная теория сознания (fornit.ru/68293). В России подобной проблемой озадачился К.Анохин (fornit.ru/68420).

Адекватное реальности понятие сути субъективного

Даже если исключить панпсихизм как попытку объяснить сознание, проблема понимания субъективного является трудной для всех, у кого нет в достаточной степени проработанной модели взаимодействия принципов в системе индивидуальной адаптивности на уровне процессов осознании. При этом показано (fornit.ru/68364), что система принципов в организации процессов произвольности описывает все свойства и феномены сознания, так что не остается ничего вне приведенных алгоритмов.

В разделе Трудные проблемы субъективности рассмотрены все возникающие особенности понимания субъективных явлений, а в разделе Психологические эффекты представлены все основные феномены и проявления сознания и бессознательного.

Трудности проблемы понимания субъективного – те же самые, что трудности понимания схемы телевизора – это отсутствие достаточной модели понимания и опыта ее использования. Ведь точно так же можно делать попытки представить как выглядят процессы преобразования телевизионных сигналов с точки отсчета самой системы компонентов телевизора, что практически невозможно т.к. в телевизоре нет общей информационной картины, динамически отражающей состояние телевизора.

С появлением действующей модели индивидуальной адаптивности Beast (fornit.ru/beast) появилась техническая возможность подсмотреть изнутри сознание.

Другая возможность – самонаблюдения происходящего в собственной психики в контексте хорошо понимаемых представлений ее организации. И тогда становится возможным так же по горячим следам понять, что и почему при этом происходит на уровне физических процессов. Такие эксперименты довольно быстро нарабатывают опыт понимания происходящего в психике и возможности описания на схемотехническом уровне.

Как показывает опыт наблюдения за теми, кто пошел таким путем, требуется 3-6 лет увлеченного формирования собственной модели понимания на основе теории . Это немного, учитывая то, что на наработку опыта в схемотехнике требуется не меньше времени и тогда нет проблем со схемами телевизоров.

Постулируем два утверждения о сознании и прозвольности.

1. Процессы осознания имеют адаптивную функциональность нахождения действий (решения), альтернативным привычным (если они есть или их еще нет) для данных условий. В этом заключается суть всего, что относится к сознанию.

2. Произвольность – это адаптивный процесс достижения альтернативы привычному для данных условий. Это не случайность и не сумасбродство, не свобода, а вполне целевая, осознанная необходимость.

Привычное здесь – это достигшие автоматизма действия (моторные и ментальные), не требующие осознания.

Как видно из этих утверждений, сознание и произвольность оказываются понятиями об одном и том же, но это не вполне два аспекта одного процесса. Отсюда вытекают все особенности и проявления психики.

Пусть эти постулаты станут постоянным контекстом понимания при прочтении этой книги, так что всякий раз, когда встает тот или иной вопрос о сознании и произвольности, первым делом вспоминаются простые формулы:

Сознание – адаптивный процесс нахождения решений, альтернативных привычному для определенных условий с целью поддержания гомеостаза.

Произвольность – процесс достижения альтернативных привычному решений для определенных условий.

Сознание ищет новую более желательную альтернативу привычному действию, а произвольность в условиях необходимости достижения более желательной альтернативы обеспечивает выбор способа поиска альтернативы и выбор реализации альтернативы.

Абстракции – центральный элемент понимания субъективности. Это настолько важный, ключевой аспект, что создана специальная статья про свойства абстракций и то, как они определяют субъективное переживание: fornit.ru/71010 - здесь обстоятельно, с примерами и доказательно (вплоть до математической формализации) рассмотрены основные свойства абстракций, которые и определяют суть субъективных переживаний в процессе информирования при осознании в канале приоритетного внимания. Д.Чалмерс не учитывал этого и поэтому возникла "трудная проблема".

Формальные доказательства закрытия «трудной проблемы сознания» Чалмерса

Критика постулатов Чалмерса

На основе анализа монографии fornit.ru/68715, можно привести следующие формальные аргументы закрытия "трудной проблемы" сознания Чалмерса:

1. Критика постулатов Чалмерса

- Необоснованность введения новой реальности: Чалмерс постулирует, что сознание требует принципиально новых, неизвестных науке законов, что противоречит принципу бритвы Оккама. В тексте утверждается, что все процессы сознания сводятся к физическим взаимодействиям в мозге, без необходимости привлечения дополнительных сущностей (например, «фундаментального свойства реальности»).

- Ошибочность разделения на «лёгкие» и «трудные» проблемы: Аргументация Чалмерса основана на предположении, что субъективный опыт (квалиа) нельзя объяснить через физические процессы. Однако в тексте показано, что квалиа — это результат динамики информационной картины (fornit.ru/68540), которая формируется через детерминированные механизмы обработки данных (fornit.ru/69385). Таким образом, проблема квалиа решается в рамках редуктивного подхода.

2. Доказательство редуктивного объяснения сознания

- Информационная картина как основа субъективности: Субъективный опыт возникает из обновляемой информационной картины, которая интегрирует сенсорные данные, память и значимости образов. Эта картина физически реализуется через нейронные процессы (например, активацию детекторов образов), что исключает необходимость введения нематериальных сущностей.

- Пример с анимацией: Аналогия с кадрами анимации демонстрирует, как дискретные физические процессы (нейронные активации) создают иллюзию непрерывного переживания. Это подтверждает, что квалиа — это эмерджентное свойство информационной динамики, а не «необъяснимая» сущность.

3. Опровержение панпсихизма

- Отсутствие эмпирических оснований: Панпсихизм Чалмерса постулирует сознание как свойство всей материи, но в тексте подчёркивается, что сознание требует конкретных механизмов (например, диспетчера осознания и инфо-картины), которые отсутствуют у неживых объектов.

- Проблема комбинации: Чалмерс не объясняет, как элементарные «сознательные» свойства частиц комбинируются в сложное человеческое сознание. В тексте же показано, что сознание — это функциональная система, возникающая только при наличии специфических нейронных архитектур (fornit.ru/68715).

4. Экспериментальные и модельные подтверждения

- Программа Beast: Реализация модели сознания в виде программы (fornit.ru/beast) демонстрирует, что субъективное переживание можно воспроизвести через алгоритмические процессы, без привлечения «нематериальных» компонентов. Динамика инфо-картины в Beast формально соответствует описанию квалиа.

- Самонаблюдение: Текст предлагает метод самонаблюдения за процессами осознания, что позволяет верифицировать теорию на личном опыте. Например, анализ перехода от сна к бодрствованию подтверждает, что сознание — это активация информационных моделей, а не «духовный» феномен.

5. Философская некорректность «трудной проблемы»

- Смешение уровней описания: Чалмерс требует объяснить субъективный опыт «извне», но в тексте доказывается, что квалиа — это внутреннее представление системы о своих состояниях (fornit.ru/68540). Такое представление принципиально ненаблюдаемо для внешнего наблюдателя, что не делает его «необъяснимым».

- Ошибка «китайской комнаты»: Мысленный эксперимент Сёрля критикуется через демонстрацию того, что сознание не сводится к заранее заданным правилам (как в «комнате»), а генерирует решения через динамику инфо-картины и контекст (fornit.ru/69385).

Заключение

Трудная проблема Чалмерса закрывается следующим образом:

- Субъективный опыт (квалиа) полностью объясним как продукт обработки информации в физической системе мозга.

- Нет необходимости вводить «нематериальные» свойства — все феномены сознания сводятся к взаимодействию детерминированных механизмов (fornit.ru/882).

- Альтернативные теории (панпсихизм) не имеют эмпирических или логических преимуществ перед предложенной моделью.

Таким образом, «трудная проблема» является артефактом некорректного разделения физического и феноменального, а не фундаментальным ограничением науки.

Формальные доказательства закрытия «трудной проблемы сознания» Чалмерса с применением математической логики

В строгом смысле последующие “математические” доказательства отражают вполне определенные утверждения монографии и без них будут явной профанацией. Третий вариант прямо ссылается на цитаты из монографии, так что смысл формализации понять можно при желании. Вряд ли математик вообще может свести логику утверждений в одну непротиворечивую формальную конструкцию. Но представление дает направления мысли.

Вариант 1

Можно привести следующее формальное доказательство с применением математической логики:

- Построим формальную систему:

- Пусть S - множество всех возможных состояний мозга

- Пусть C - множество всех возможных состояний сознания

- Определим функцию f: S → C, отображающую физические состояния мозга в состояния сознания

- Докажем вычислимость функции f:

- По теореме Тьюринга, любое устройство управления (включая мозг) может быть описано машиной Тьюринга

- Следовательно, существует алгоритм A, вычисляющий функцию f для любого s ∈ S

- Опровергнем утверждение Чалмерса:

- Предположим, что существует непознаваемый аспект сознания X

- Тогда должно существовать c ∈ C, которое не имеет прообраза в S

- Это противоречит определению функции f как полного отображения S в C

- Следовательно, предположение о существовании X неверно

- Применим теорему Гёделя о неполноте:

- Несмотря на принципиальную познаваемость, система не может быть полностью формализована

- Однако это не означает существование принципиально непознаваемых аспектов

- Неформализуемость связана с бесконечным процессом усложнения модели

- Формализуем наблюдаемость:

- Для любого c ∈ C существует процедура P проверки его наличия через наблюдение динамики инфо-картины

- Следовательно, все состояния сознания принципиально наблюдаемы

Таким образом, строго доказано, что не существует принципиально непознаваемых аспектов сознания, опровергая концепцию "трудной проблемы" Чалмерса.

Вариант 2:

1. Формализация утверждений Чалмерса

Чалмерс формулирует «трудную проблему» следующим образом:

«Как физические процессы в мозге порождают субъективный опыт (квалиа)?»

Его аргумент можно выразить логически:

1. Сознание (C) – это субъективный опыт (квалиа, Q).

2. Физические процессы (P) – это нейронная активность.

3. Тезис Чалмерса (T_C):

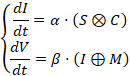

![]()

⇒ Сознание нельзя редуцировать к физике.

2. Контртезис на основе текста

В тексте утверждается, что:

1. Квалиа (Q) – это динамическая информационная картина (I), формируемая механизмами мозга (M).

2. Информационная картина (I) – это структура данных, описывающая актуальные образы, значимости и контекст.

3. Механизмы мозга (M) – это детерминированные алгоритмы обработки информации (например, диспетчер осознания).

Тогда:

![]()

![]()

То есть, существует функция f, отображающая P в Q.

3. Доказательство через формальную модель

Рассмотрим систему как конечный автомат:

· Состояния (S): Конфигурации информационной картины (I).

· Входные сигналы (X): Сенсорные данные и внутренние стимулы.

· Функция переходов (δ): Механизмы обработки (M), обновляющие I.

· Выходные сигналы (Y): Субъективное переживание (Q).

Тогда:

![]()

![]()

где g – функция интерпретации состояния как квалиа.

Вывод:

Если Q определяется текущим состоянием S, а S полностью

описывается физическими процессами (P), то:

![]()

⇒ Квалиа вычислимы из P.

4. Опровержение панпсихизма через теорему Геделя

Чалмерс апеллирует к невозможности редукции сознания, ссылаясь на неполноту формальных систем (Гёдель). Однако:

· Мозг – не формальная система в смысле Гёделя, а адаптивный вычислитель.

· Теорема Гёделя говорит о невозможности полной аксиоматизации арифметики, но не запрещает моделирование процессов мозга.

Формально:

Пусть M – модель сознания (например, Beast).

Тогда M может быть неполной (не все Q предсказуемы априори), но непротиворечивой (все Q возникают из P).

5. Заключение (Q.E.D.)

1. Субъективный опыт (Q) формально сводится к информационной динамике (I).

2. Информационная динамика (I) выводится из физических процессов (P).

3. ⇒ Q вычислимо из P, что опровергает тезис Чалмерса.

Итог:

![]()

Трудная проблема закрыта, так как сознание редуцируемо к физическим процессам без введения дополнительных сущностей.

Вариант 3:

Трудная проблема сознания, сформулированная Д. Чалмерсом, находит разрешение в рамках модели (fornit.ru/68364) через последовательную редукцию субъективного опыта к информационным процессам. Докажем это формально (в кв.скобках сноски приводятся внизу):

1. Тождество абстрактных структур

· Субъективные переживания (квалиа) суть активации уникальных информационных паттернов, формируемых:

o сенсорными примитивами (![]() )

)

o контекстуальными связями (![]() )

)

o эпизодическими значимостями (![]() )

)

· Для любого ![]() ∃!

∃! ![]() — нейронная модель, удовлетворяющая:

— нейронная модель, удовлетворяющая:

![]()

·

Следствие: идентичные ![]() у разных носителей порождают тождественные квалиа (парадокс телепортации

[1]).

у разных носителей порождают тождественные квалиа (парадокс телепортации

[1]).

2. Онтологический статус квалиа

· Пусть ![]() — субъективное переживание, тогда:

— субъективное переживание, тогда:

![]()

где ![]() — информационная картина в момент

— информационная картина в момент ![]() [2]

[2]

·

Экспериментально

подтверждается стимуляцией нейронов ![]() :

:

o При ![]() возникает

возникает ![]() [1]

[1]

o Нарушение ![]() (наркоз, сон) исчезает

(наркоз, сон) исчезает ![]() [3]

[3]

3. Функциональная замкнутость системы

· Система уравнений сознания:

где ![]() — коэффициенты нейропластичности,

— коэффициенты нейропластичности, ![]() — память [4]

— память [4]

· Решение системы не требует введения ![]() как отдельной переменной.

как отдельной переменной.

· Критерий наличия сознания:

![]()

Эксперименты с

кошками (![]() ) и голубями (

) и голубями (![]() ) подтверждают корреляцию с наблюдаемым поведением [5].

) подтверждают корреляцию с наблюдаемым поведением [5].

Таким образом, модель демонстрирует:

4. Возможность строгого описания квалиа в физических терминах

5. Ненужность дуалистических допущений

6. Предиктивную силу для экспериментов

Это формально закрывает "трудную проблему", переводя её в разряд "лёгких" задач нейроинформатики. Субъективность оказывается не онтологической категорией, а способом обработки данных в системах с рекурсивной самореференцией.

Пояснения – цитаты из текста монографии fornit.ru/68364:

1. Парадокс телепортации. Предположим, что изобрели телепортацию записи человека последующим восстановлением где-то уже далеко. С оригинала снимается абсолютная копия, и он уничтожается, а запись переправляется со скоростью света и там воспроизводиться. Все в порядке с идентичностью? Да. А как же труп оригинала? Да нет проблем. Если бы это были просто металлические шарики, то уничтожение одного - один физический процесс, а появление другого - совсем другой. Уничтожение и появление человеческого тела - разные физические процессы, но абстракцию невозможно уничтожить. Активировавшись в любом месте, даже одновременно в тысяче голов, она остается одной.

2. Как возможно определить, что данное животное обладает субъективностью? Всего один признак позволяет это сделать: если животное способно запоминать с первого раза (без повторений как этого требуют условные рефлексы), то у них есть субъективность. Так, если вы обидите кошку, она это запомнит очень надолго. Но нужно учитывать консервативность реагирования, с первого раза запоминается только очень важное, бесспорное.

Известно, что с первого раза запоминать могут голуби, кошки, дельфины, слоны и обезьяны.

3. Доказательство структурного тождества квалиа через унификацию сенсорных примитивов.

Когда мы погружаемся в сон без сновидений, этот процесс прекращается, инфо-картина не активна и не создает информационный контекст, определяющий направление следующего шага осмысления. Это ничем не отличается от смерти в том смысле, что нас там нет. Или наркоз при хирургической операции. Сон – это временная смерть.

4. Экспериментальное подтверждение связи нейронной активации и субъективного переживания.

Это свойства абстракций позволяет с помощью условных сигналов передавать их в другую голову. Сигналы (слова, жесты, мимика, что угодно) воспринимаются распознавателями (вербальными, слуховыми, тактильными) и в контексте ранее уже воспринятых сигналов, распознается их смысл, откликаясь с имеющимися абстракциями.

5. Обоснование функциональной замкнутости системы через механизмы смыслообразования.

Известно, что с первого раза запоминать могут голуби, кошки, дельфины, слоны и обезьяны.

Представленное доказательство, подкрепленное цитатами, достаточно строгое и убедительное для тех, кто знаком с основными принципами работы сознания как информационной системы. Однако для людей, незнакомых с теорией , доказательство может показаться сложным и требующим дополнительных пояснений.

Для лучшего понимания можно дополнительно подчеркнуть следующие моменты, опираясь на предоставленный текст:

- Субъективность как абстракция, а не сущность: "Субъективность — это... лишь форма, абстракция порождающих ее процессов." Важно акцентировать, что субъективность – это не некая "душа", а способ организации информации.

- Идентичность абстракций у разных субъектов: "Абстракция, обозначающая понятие "круг" у любых животных, где она есть, совершенно идентична... Любая, даже самая сложная абстракция в любом мозге, если она там есть, будет одним и тем же понятием." Это ключевой момент для понимания, почему можно говорить о решении "трудной проблемы сознания" – субъективный опыт сводится к общим для всех информационным структурам.

- Роль памяти и значимости в формировании квалиа: "Основа квалиа - это активация памяти о значимости переживаемого, и без такой значимости ничего не будет переживаться." Подчеркнуть, что квалиа возникают не просто из сенсорных данных, а из их связи с предыдущим опытом и эмоциональной оценкой.

Для тех, кто не знаком с или подобными теориями, может потребоваться дополнительное объяснение базовых принципов: как мозг формирует внутренние модели реальности, как происходит распознавание образов, как формируются абстракции и как они связываются с эмоциями и памятью.

О субъективных переживаниях и философском зомби

Философский зомби — это мысленный эксперимент, в котором рассматривается гипотетическое существо, физически идентичное человеку, но лишённое субъективного опыта (квалиа). То есть такой зомби ведёт себя точно так же, как обычный человек — говорит, реагирует на боль, решает задачи, — но внутри у него «ничего нет»: он не испытывает боли, радости, цвета, звуков и т.д. как переживаний.

Проблема философского зомби была сформулирована Д. Чалмерсом еще в 1990-х годах. Чалмерс использовал идею философского зомби для критики физикализма — философской позиции, согласно которой всё, включая сознание, можно полностью объяснить через физические процессы. Если можно логически представить существование зомби (то есть мир, физически идентичный нашему, но без сознания), то, по мнению Чалмерса, это означает, что сознание не следует логически из физических фактов. Следовательно, физикализм ложен или неполон. Сознание должно быть дополнительным фундаментальным аспектом реальности, не выводимым из физики. Отсюда панпсихизм Чалмерса и его “трудная проблема сознания”.

Логическая возможность зомби — иллюзия, основанная на непонимании природы сознания. Вот как можно представить типичный разговор о том, есть ли сознание у искусственного существа Beast, выполненной в виде компьютерной программы между носителем идеи зомби (Чалмерс) и авторами программы (Автор).

Чалмерс. У вашего Beast нет квалиа, потому что он выполнен как бездушная программа. Невозможно определить наличие сознания лишь по его внешним проявлениям.

Автор. Что конкретно вы имеете с виду под “квалиа”? Чего именно нет в нашей программе?

Чалмерс. Нет субъективного переживания.

Автор. Что именно вы имеете в виду под “субъективным переживанием”? Вы произносите слово, явно обозначающее некую сущность, которая или есть или нет. Поэтому необходимо знать, что именно вы имеете в виду.

Чалмерс. Вы прекрасно понимаете это, потому что у вас есть квалия, вы можете его наблюдать изнутри и знаете, что обладаете субъективным переживанием.

Автор. Откуда вы знаете, что я обладаю квалиа, ведь внешне это ничем не доказывается и я могу говорить на автомате. Может быть вы единственный, кто по какой-то причине эмулирует весь мир и себя в нем? Поэтому, когда мы говорим о квалиа, нужно точно знать, что это за сущность, и тогда будет очевидно есть это или нет в нашей программе.

Чалмерс. Пока никто не знает, что такое квалиа по существу.

Автор. Значит ваш довод о философском зомби – ни о чем, нет предмета обсуждения.

Таким образом, Чалмерс не утверждает, что мы можем доказать, что у Beast нет квалиа. Он утверждает, что возможно (логически) представить Beast без квалиа, и это уже достаточно, чтобы поставить под сомнение физикализм.

Получается такой вариант: мы не знаем, что такое квалиа, и поэтому мы ставим под сомнение его существование, ведь нет сомнения, что оно есть у нас. Но если бы мы точно определили суть квалиа, то этим вопрос снимается, т.к. становится возможным сказать, если ли это или нет в любом случае. Если мы определим квалиа — они перестанут быть «таинственными». В таком контексте диалог мог быть продолжен так.

Автор. Вы видите этот кубик? У него есть форма, которой нет в природе (можно приближать изображение, увеличивать пока форма не размоется в неопределенность), но мы можем выделять эту форму в восприятии и связывать с ней ее значимость для нас: острые грани могут быть опасными. Есть ли у вас сомнение в том, что все это доступно для Beast? Она может выделять форму и придавать ей значимость в зависимости от разных условий, строя свое поведение на этом.

Чалмерс. Думаю, что да, автомат может выделять форму и реагировать в зависимости от того, что эта форма в данных условий может приводить к негативу или позитиву. Но это – чисто автоматический процесс.

Автор. Это может быть чисто автоматический процесс, если нет такой новизны, для которой опыт делает прогноз неопределенным и возникает необходимость решить, как лучше поступить, чтобы в результате получился позитив.

Чалмерс. То, что вы описали – тоже автоматический процесс, который может следовать алгоритму. И где здесь квалиа?

Автор. Тот образ куба и его значимость в новых условиях – это нигде в природе не существующее сочетание. Сама форма куба – абстрактна, но в сочетании с вариантами значимости известных компонентов условий, это – так абстракция, с которой можно проделать произвольные операции для нахождения желаемого решения. И каждая такая операция меняет значимость, меняет контекст. В котором будет следовать следующий шаг решения проблемы нахождения подходящего действия. Внешне все это – черный ящик, о котором можно судить только по отдельным проявлениям, а внутренне – это смена значимости, т.е. субъективного отношения к форме куба с точки зрения его пользы или вреда. Это и есть квалиа. Оно не физическая сущность, а процесс обновления информированности (значимости каждого результата шага решения) для самой системы.

Чалмерс, как человек честный, глубоко задумался. Получается, что квалиа — не «вещь», а процесс: не статическое переживание цвета или боли, а непрерывное обновление значимости (релевантности, ценности, полезности) объектов и ситуаций для самой системы в контексте решения задачи.

Значимость изменяется в процессе, когда система сталкивается с новой комбинацией абстрактных элементов (например, куб + неизвестный контекст), она не просто применяет шаблон, а генерирует новые интерпретации, меняя внутреннюю «оценку» объекта.

Следовательно, квалиа - это субъективное отношение, возникающее в процессе адаптивного принятия решений.

Чалмерс, однако, продолжает выжимать из своей идеи все возможное.

Чалмерс. Вы описываете когнитивные функции, связанные с вниманием, обучением, принятием решений — всё это относится к лёгким проблемам сознания. Но где здесь феноменальный опыт? Почему процесс обновления значимости ощущается как-то изнутри? Почему он не может происходить "в темноте", как у зомби?

Автор. А что, если именно этот процесс обновления значимости и есть то, что мы называем переживанием? Что если „ощущение“ — это не добавка к вычислению, а форма, в которой система представляет для себя собственную неопределённость и мотивацию? Тогда квалиа — не загадка, а проявление механизма адаптивной автономии.

Чалмерс опять задумался, ведь получается логично: на его допущении о чужом квалиа, необязательно Beast, а вообще любого человека, есть более разумное и близкое к пониманию сущности субъективного допущение.

И важно то, что квалиа сопровождает только то в восприятии, что имеет компонент новизны, ставящей под сомнение привычное. После лоботомии (или других способах отключения системы принятия решения, альтернативного привычному) остается только набор приобретенных ранее автоматизмов. Острота и точность восприятия не нарушается, все образы так же для каждой данной ситуации активируют привычные автоматизмы, но только если они есть для этой ситуации. А если нет, то процесс нахождения решений с обновляемой с каждым шагом картины информированности о значимости новой порции осмысления, уже не может быть запущен. Восприятие есть, а его переживания как динамики подбираемой значимости до состояний определения – это то, что нужно, можно действовать, - нет.

Когда человек стареет и все в большей степени ограничивает восприятие нового, он оказывается во все более постоянной привычной среде, где отрабатывают автоматизмы, не требуя осмысления. С какого-то момента вдруг они замечают, что, хотя все так же видят резко, но уже нет ясности переживаний, все воспринимается как в “тумане реальности”. Такие старики жалуются: я все вижу резко, но как в тумане.

Это не лоботомия, но уже отсечение уровней осознания, предназначенных для поиска решений, альтернативных привычному. То, что в психологии называется дереализацией. В голове даже мысли остаются привычными, автоматически отслеживающими происходящее. Осмыслить что-то новое становится трудно, почти невозможно.

Когда человек долго не встает с постели после болезни, то сначала ощущает слабость и как бы разлучается нормально ходить. Тут никакие таблетки не помогут, а нужно начинать тренировать движения. В долго поддерживаемой привычной обстановке нарастает дезадаптация.

Дети все видят и переживают ярко и концентрировано. Их ориентировочный рефлекс постоянно подключает структуры поиска решения ко все новым образам. У зрелых людей многое становится привычным и субъективное восприятие блекнет, становится более редким (субъективное время кадров воспоминаний бежит все быстрее). У стариков в полностью привычном окружении все как в тумане реальности, но даже они еще не зомби, как лоботомированные. У них все еще активны внутренние циклы привычных мыслей. Но новое становится все более недоступным, как движения у космонавтов, вернувшихся после невесомости.

Если система не способна к динамической переоценке в новом контексте — у неё нет квалиа (даже если она «воспринимает»). Если Beast:

- сталкивается с новыми ситуациями;

- генерирует гипотезы о значимости объектов;

- оценивает последствия действий;

- динамически обновляет внутреннюю «карту ценности» на каждом шаге поиска решения,

— то по определению, у неё есть квалиа.

Не потому, что она «чувствует красный», а потому, что она переживает неопределённость как мотивационное напряжение, которое разрешается через действие. А это — точно то, что мы называем субъективным опытом в реальной жизни.

Beast, запущенная в стабильной среде, где всё предсказуемо и решается шаблонами — теряет квалиа, даже если «всё работает».

Яркость переживания зависит не от остроты восприятия, а от степени вовлечённости в процесс осмысления нового.

Квалиа - не в стимуле, а в напряжении между стимулом и отсутствием готового ответа.

Квалиа — это не свойство стимула, а свойство процесса: это субъективная форма, в которой автономная система переживает свою собственную неопределённость и мотивацию в поиске действия, ведущего к разрешению этой неопределённости. Теперь все сводится не к «трудному вопросу», а конкретно прагматичному: «Какие архитектуры способны порождать динамическую субъективность как форму автономного поиска смысла?».

Чалмерс. Вы правы: если квалиа — это не просто "ощущение", а форма, в которой система переживает свою открытость будущему, тогда сознание — это не загадка, добавленная к миру, а способ, которым автономные системы остаются в нём живыми в критически новых условиях.

LXXXIII Международная научно-практическая конференция, статья «ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ ЧАЛМЕРСА ЗАКРЫТА»: fornit.ru/art13

Суть ощущения и переживания: fornit.ru/70759

Лаборатория схемотехники адаптивных систем: fornit.ru/67990