История Научной Революции

Споры о том, что такое наука и когда, как, где и почему она возникла, ведутся давно и вряд ли закончатся в обозримой перспективе. Некоторые авторы трактуют это понятие максимально широко, рассматривая науку как едва ли не универсальное творение человеческой цивилизации (при таком подходе можно говорить, допустим, о науке Древнего Китая или даже науке ацтеков). Другие (к ним относится и автор этой статьи) считают, что наука родилась в рамках греческого культурного ареала где-то между IV и II веками до новой эры. Эта точка зрения очень четко представлена, скажем, у таких авторов, как Лучио Руссо (Lucio Russo.

Как бы ни относиться к этим дискуссиям, нельзя не признать, что институционализация науки, которая обеспечила ее непрерывное и прогрессивное развитие вплоть до наших дней, действительно имела место в середине названной эпохи, то есть в XVII веке. Становление этой институционализации обычно называют Научной Революцией. Использование заглавных букв в данном случае подчеркивает как историческую уникальность этого события (точнее, процесса), так и его отличие от хотя бы и глубоких, но все же относительно локальных преобразований тех или иных областей научного познания, которые осуществляются силами различных специализированных научных сообществ. Вероятно, первым это выражение в таком смысле (хотя и без заглавных букв) использовал американский мыслитель и педагог Джон Дьюи, который в 1915 году отметил, что «промышленная революция восемнадцатого века последовала за научной революцией семнадцатого столетия» (из

Описанию и объяснению Научной Революции посвящено великое множество исследований. Есть, впрочем, и альтернативные точки зрения, вплоть до самых радикальных, отрицающих (на мой взгляд, неубедительно) само ее существование как единого социокультурного трансформационного процесса (Steven Shapin.

Начну с основной методологической предпосылки Вуттона. Он решительно выступает против весьма модной в последние десятилетия прошлого века и теперь еще не потерявшей влияния релятивистской идеологии в истории и социологии науки. Эта идеология покоится на трех китах. Во-первых, это требование никак не опираться на информацию о современном состоянии дел при составлении исторических описаний. Во-вторых, это отказ от идеи прогресса в целом и концепции прогрессирующей рациональности научного познания в частности. В-третьих, это призыв рассматривать успешные и неудачные заявки на новое знание совершенно на равных и безотносительно к степени их соответствия или несоответствия фактическим данным и, тем более, законам природы. Из этих постмодернистских по своей сути установок вытекает стремление считать научные теории всего лишь предметом веры тех или иных сообществ, а вовсе не более или менее адекватным отражением этих законов. Согласно этой логике, прием или отклонение научных гипотез и теорий мало зависит от их соотношения с объективной реальностью и, прежде всего, определяется социальным статусом и влиянием их защитников. Все эти установки, подчеркивает Вуттон, являются чисто умозрительными изысками некоторых университетских школ (в частности, если говорить о Великобритании, социологов из Эдинбургского университета и Университета Бата) и не имеют отношения к подлинной истории науки.

Эта критика согласуется с тем, как Вуттон понимает предмет своего исследования. Он видит в Научной Революции длительный и многоплановый процесс преобразования европейского культурного поля, который привел к выстраиванию совершенно новых отношений между Природой и Цивилизацией. Ему предшествовал целый ряд важнейших социокультурных и технологических инноваций, которые стали важными предпосылками возникновения науки. Это рождение книжной печати как надежного и универсального способа распространения, копирования и хранения информации; постепенное ослабление доверия к безусловным авторитетам прошлого и усиление роли критического мышления; институционализация идеи открытия и права на его авторство; обогащение мышления и языка такими интеллектуальными инструментами, как понятия факта, гипотезы, теории и закона природы; изобретение оптических приборов, барометров, точных часов и других измерительных инструментов; успешный интеллектуальный бунт математиков против философов, а тех и других — против теологов, и многое другое.

Эти инновации ни в коей мере не были изолированы друг от друга — напротив, они начинались и углублялись в тесном взаимодействии. Они подготовили культурные, социальные и экономические условия для возникновения коммуникативно связанных групп, которые стали производителями знания нового типа. Их члены были заинтересованы в поиске информации о природе, которая не только допускала проверку в наблюдениях и, что важнее, в специально спланированных экспериментах, но также была открыта для свободного и критического обсуждения. В течение XVII века некоторые из этих групп получили институциональное оформление в качестве добровольных обществ и академий, обладающих собственными ресурсами для проведения исследований и публикации их результатов. В значительной степени (хотя и не исключительно) благодаря активности этих групп к концу XVII века не только неизмеримо обогатились знания о живой и неживой природе, но также возникли и закрепились принципиально новые представления о том, чем должны быть и на что способны естественные науки в самом широком смысле слова. Эти представления в своей основе сохранились до нашего времени.

|

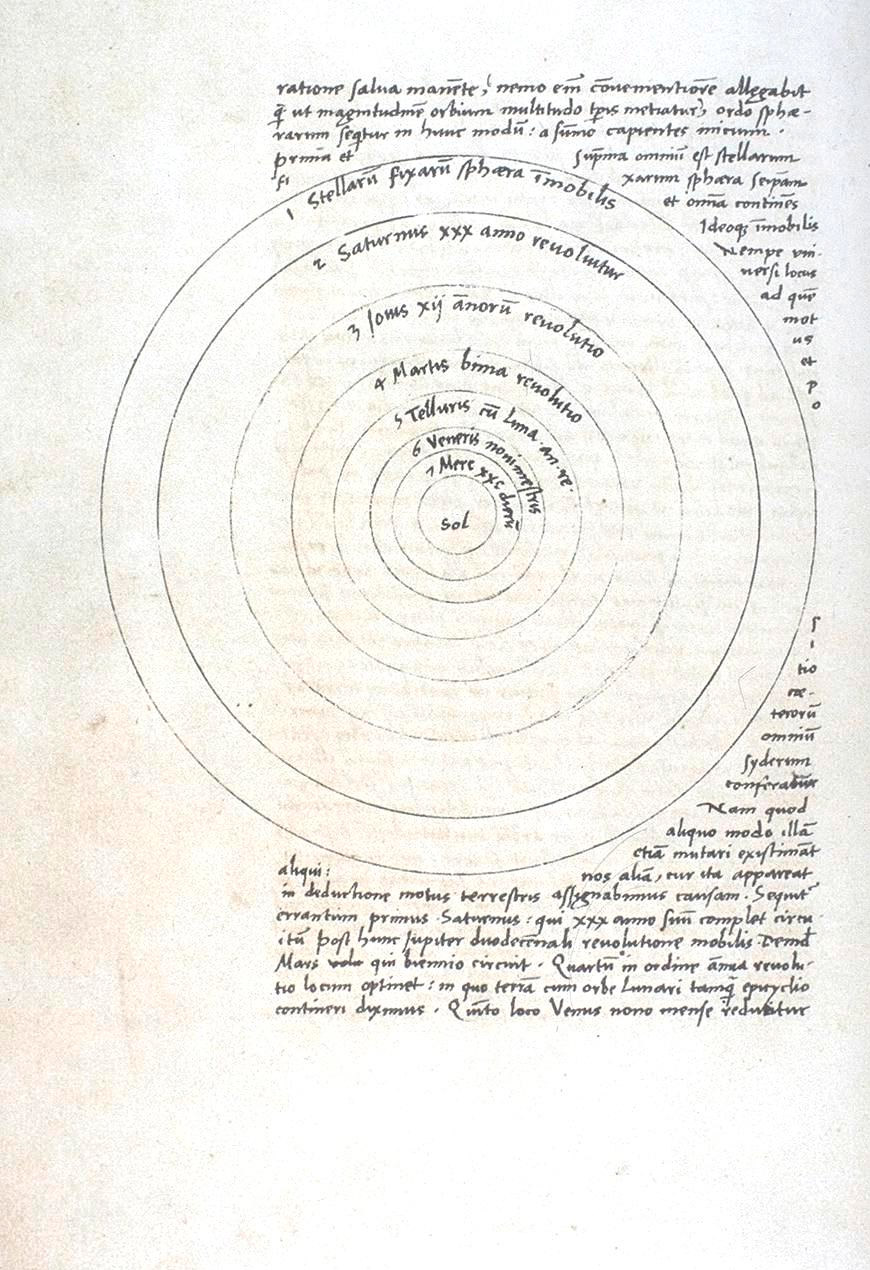

Это, конечно, только общая схема, к тому же изложенная предельно лаконично. Теперь займемся деталями, причем начнем с хронологии. Вуттон предлагает для Научной Революции точные даты ее начала и завершения: 1572 и 1704 годы. В этом он отходит от почтенной традиции, которая предлагает вести отсчет от выхода в свет монографии Николая Коперника

Европейская астрономия начала Нового времени и до, и после Коперника имела чрезвычайно стабильный объект изучения. Все известные ей небесные тела совершали по небосводу периодические движения, которые считались проявлениями вечного мирового порядка. Если видимые пути планет были довольно сложными и требовали объяснений, то звезды ночь за ночью прочерчивали на небесах одни и те же пути, оставаясь неизменными как в яркости, так и в числе. Единственным исключением были кометы, но ученые, вслед за Аристотелем, считали их чисто атмосферным явлением.

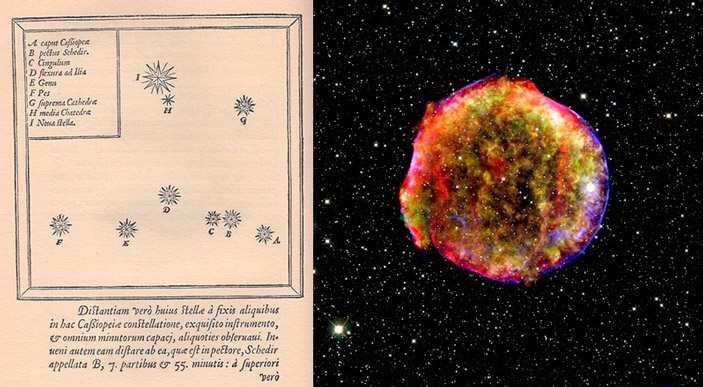

Эта парадигма получила первый удар 11 ноября 1572 года. В тот вечер будущий великий астроном Тихо Браге заметил в созвездии Кассиопеи яркую звезду, которой до того никогда там не было. Он проследил постепенное затухание ее блеска вплоть до полного угасания в марте 1574 года. Еще до этого он описал свои наблюдения в книге

Слева: рисунок созвездия Кассиопея из книги Тихо Браге “De nova et nullius ?vi memoria prius visa Stella”. Сверхновая отмечена буквой I. Справа: снимок остатка сверхновой, полученный сложением кадров в разных частях спектра. На сайте телескопа «Чандра» |

А через несколько лет он же доказал, что и кометы принадлежат надлунному миру. Эти открытия подвигли Браге на формирование исследовательской программы, направленной на осуществление гигантского объема прецизионных измерений движения небесных тел. Благодаря щедрости датского короля Фредерика II, Браге построил на острове Вен в проливе Эресунн астрономическую обсерваторию Ураниборг с уникальными инструментами и с помощью ассистентов за 21 год накопил огромный архив наблюдений звезд, планет, Луны и Солнца, которые по качеству и обширности далеко превосходили всё ранее сделанное не только в Европе, но и в лучших обсерваториях Китая и мусульманского Востока. Именно эти материалы со временем позволили Кеплеру строго доказать, что планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, исправив тем самым главную слабость коперниканской модели. Принимая в расчет эти обстоятельства, Вуттон объявляет открытие новой звезды и начало астрономических исследований Тихо Браге исходным моментом Научной Революции. В эту хронологию хорошо укладывается деятельность английского сторонника коперниканства, астронома и математика Томаса Диггеса, который в 1576 году первым допустил, что космическое пространство простирается в бесконечность и звезды могут находиться на сколь угодно больших расстояниях от Земли (правда, центром мироздания Диггес всё равно считал Солнце, в то время как истинно бесконечная Вселенная центра иметь не может). Финальным же моментом Вуттон предлагает считать публикации ньютоновской «Оптики» (

Чтобы наглядно показать масштабы воздействия Научной Революции на культуру Европы, Вуттон предлагает сравнить познания и мироощущения ее интеллектуально продвинутых жителей разных времен. В конце XVI столетия типичный хорошо образованный европеец (Вуттон ради определенности говорит о британском джентльмене) почти наверняка допускал существование ведьм и оборотней и не сомневался в надежности алхимии и астрологии. Он верил, что природа боится пустоты, магниты теряют силу под действием чеснока, труп кровоточит в присутствии убийцы, кометы предвещают бедствия, а правильно понятые сновидения предсказывают будущее. Он принимал как аксиому, что Земля неподвижна и пребывает в центре мироздания (хотя, возможно, кое-что слышал о Копернике). Он считал Аристотеля величайшим интеллектуальным авторитетом во всей истории человечества, а его познания о природе ограничивались изучением трудов Плиния Старшего, Галена и Птолемея или, что вероятней, их популярных изложений. У него была и личная библиотека — два-три десятка книг.

Теперь, продолжает Вуттон, перенесемся вперед на полтораста лет, примерно в 1730 год. В это время британец с тем же социальным и образовательным статусом обладал куда большими научными знаниями, чем его современник во Франции, Италии, Германии и даже Нидерландах. Скорее всего, ему уже довелось посмотреть и в телескоп, и в микроскоп, и он знал, как устроена Солнечная система. У него были хорошие часы, а возможно, и ртутный барометр, с помощью которого он следил за погодой. Он не верил ни в ведьм, ни в оборотней, ни в волшебников, ни в зловещие предзнаменования, связанные с кометами. Он прекрасно понимал, что радуга — это не божий знак, а результат преломления солнечного света в дождевых капельках. Он слышал или читал о паровых машинах, а возможно, что и наблюдал их в работе. Ему было известно, что есть множество живых существ, которые не видны простым глазом, и что сердце перекачивает кровь наподобие механического насоса. Он исключал возможность предсказания будущего и, скорее всего, полагал библейские чудеса поэтическими метафорами. Он считал Ньютона величайшим в мире ученым и с энтузиазмом верил в прогресс и в науку. Его библиотека насчитывала сотни или даже тысячи томов, и ему даже в голову не приходило сомневаться в том, что современное человечество во всех отношениях намного обогнало античный мир.

А далее Вуттон прослеживает появление и эволюцию интеллектуальных инструментов, сделавших возможным изобретение (вспомним заголовок книги!) науки. Он начинает с ключевой идеи открытия и появления в разных европейских языках слов для ее обозначения. По его мнению, этот процесс начался в первые годы XVI века, когда Европа узнала, что путешествия Христофора Колумба и других испанских мореплавателей проложили трансатлантические пути не к Китаю, а к новому гигантскому континенту. «Если открытие Америки и было счастливой случайностью, оно привело к еще более удивительной случайности — открытию открытия» (стр. 61). Этот вывод может показаться странным — в конце концов, крупнейшие географические открытия делались и раньше, вспомним хотя бы плавания португальцев вокруг Африки. Однако они воспринимались как путешествия к уже известным и заранее ожидаемым целям, пусть и по новым маршрутам. И эта установка отнюдь не ограничивалась географией. В доколумбовы времена духовные светочи Ренессанса стремились к возвращению утерянных культурных ценностей античности, но не к рождению новых знаний. Более того, «католическая религия, латинская литература и аристотелевская философия полностью сходились в том, что новых знаний вообще не существует» (стр. 74). Всё, что можно и должно было знать, уже было известно и могло разве что подлежать очистке от накопившихся со временем испорченных текстов и ошибочных интерпретаций. Эта максима диктовала и отношение к истории как к повторяющемуся круговому процессу, которое почти полностью доминировало еще в XVI столетии. Как писал блестящий итальянский историк, друг Маккиавелли, Франческо Гвиччардини, «Всё, что случалось в прошлом, повторится и в будущем». Естественно, что такая установка не оставляла места для мысли о возможности постоянного прогресса знания, которая впервые появляется только в начале XVII века у Фрэнсиса Бэкона, причем под несомненным влиянием открытий исследователя магнетизма Вильяма Гильберта, Иоганна Кеплера и Галилео Галилея.

«Вокультуривание» идеи открытия имело множество последствий. Оно стимулировало споры о научном приоритете, которые начались в первой половине XVI века в связи с поисками решений алгебраических уравнений третьей и четвертой степени, а затем распространились и на исследования за пределами математики. «Такие споры служат несомненным указанием на то, что знание стало публичным, прогрессивным и ориентированным на совершение открытий» (стр. 96). В XVII столетии зародилась традиция приписывания заявкам на открытие индивидуального авторства и, соответственно, присвоение удостоверенным открытиям имен их авторов (эпонимия). Уже в XVIII веке практика эпонимии распространилась и на научные законы: так, первый из законов идеального газа, который мы знаем как закон Бойля, получил это название в 1708 году, а закон тяготения Ньютона — в 1713-м.

В общем, заключает Вуттон, включение в европейское культурное поле идеи открытия со всеми ее дополнительными аксессуарами стало ключевым фактором возникновения систематических познавательных инноваций, которые сделались фундаментом изобретения науки. Исторически их первыми производителями стали картографы, которые описывали новые земли. В этот процесс вскоре включились математики, затем анатомы, ботаники, астрономы, физики и химики. Все они пользовались преимуществами печатного станка, который сделал возможным точное и массовое воспроизведение текстов и рисунков. «Результатом стало возникновение интеллектуальной культуры нового типа: инновативной, критической и конкурентной, но в то же время ставящей во главу угла точность и достоверность» (стр. 107). Эта культура и легла в основу научной деятельности.

Великие географические открытия конца XV — начала XVI столетий возымели и еще одно важнейшее последствие. Коперник уже в начале своего пересмотра системы Птолемея (конкретно — не позже 1514 года) считал Землю твердым шаром, на поверхности которого суша перемежается с морями и океанами. Этот шар вращается в космической пустоте вокруг оси, соединяющей оба полюса, делая один оборот в течение суток. Такая точка зрения тогда была очень новой и разделялась далеко не всеми. Например, еще в XV столетии Земля виделась как шар, плавающий по поверхности водяного шара большего радиуса. Обитаемая суша выступает над этой поверхностью наподобие круглого острова, чья форма приближается к полусфере, но ни в коем случае не может быть сферой.

Такая «модель» Земли в течение столетий в общем согласовывалась с тогдашними географическими представлениями. Она вступила с ними в реальное противоречие только после того, как Америго Веспуччи совершил плаванье к берегам Бразилии, уйдя к югу от экватора на 50 градусов. Описание этого путешествия стало известно в Европе после публикации в 1503 году письма Веспуччи

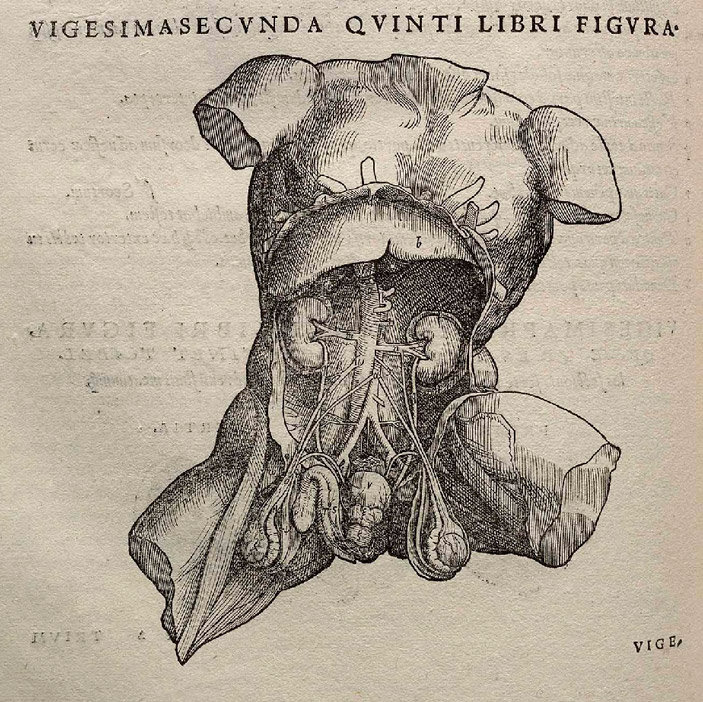

Помимо великого труда Коперника, Вуттон анализирует еще две монографии, которые сыграли важнейшую роль в подготовке Научной Революции. Это изданный в 1543 году учебник анатомии «О строении человеческого тела» (

Рисунок строения брюшной полости человека из книги Андреаса Везалия “De humani corporis fabrica”. Рисунок с сайта en.wikipedia.org |

Они исправили многие ошибки Галена и других античных классиков на базе собственного изучения человеческих органов и мира растений. Обе книги содержат множество высококачественных иллюстраций (250 у Везалия и 512 у Фукса), публикация которых стала возможной в результате усовершенствований техники графической печати, достигнутых к тому времени. Не случайно Фукс счел нужным заверить читателей, что каждое растение изображено на страницах его книги посредством тщательнейших зарисовок всех его частей от корней и стеблей до листьев, цветов, семян и фруктов. Это еще раз показывает огромное значение великого изобретения Гутенберга в становлении европейской науки. Собственно говоря, оно начало проявляться гораздо раньше — так, латинский перевод «Начал» Евклида, выполненный в XIII веке Иоганнесом Кампанусом и известный в средние века в рукописных копиях, был впервые отпечатан в Венеции уже в 1482 году. Как пишет Вуттон, именно печатные издания сделали возможным появление интернациональных научных сообществ, разделяющих общие интересы и общие ценности.

Вайда красильная (Isatis tinctoria). Раньше это растение использовали для получения синей краски. Иллюстрация из книги Леонхарта Фукса “De historia stirpium commentarii insignes”. Изображение с сайта |

Научная Революция была также подготовлена и новым пониманием возможностей и задач математики. Еще в середине XV столетия великий итальянский архитектор и исследователь искусства Леон Баттиста Альберти не только построил геометрическую теорию перспективы, но и провозгласил первостепенную роль математики в качестве фундамента как искусства, так и науки. Его методику применения геометрии к задачам изобразительного искусства использовали и развили Пьеро делла Франческа и в особенности Альбрехт Дюрер. Их работы проложили путь к созданию проективной геометрии, которая в качестве раздела математики возникла в XVII столетии. Однако уже в 16 веке математику стали осваивать картографы, землемеры, инженеры, финансисты и, естественно, астрономы. Они проложили путь к возникновению всё более сильно математизирующейся физики, которое опять-таки приходится на XVII столетие.

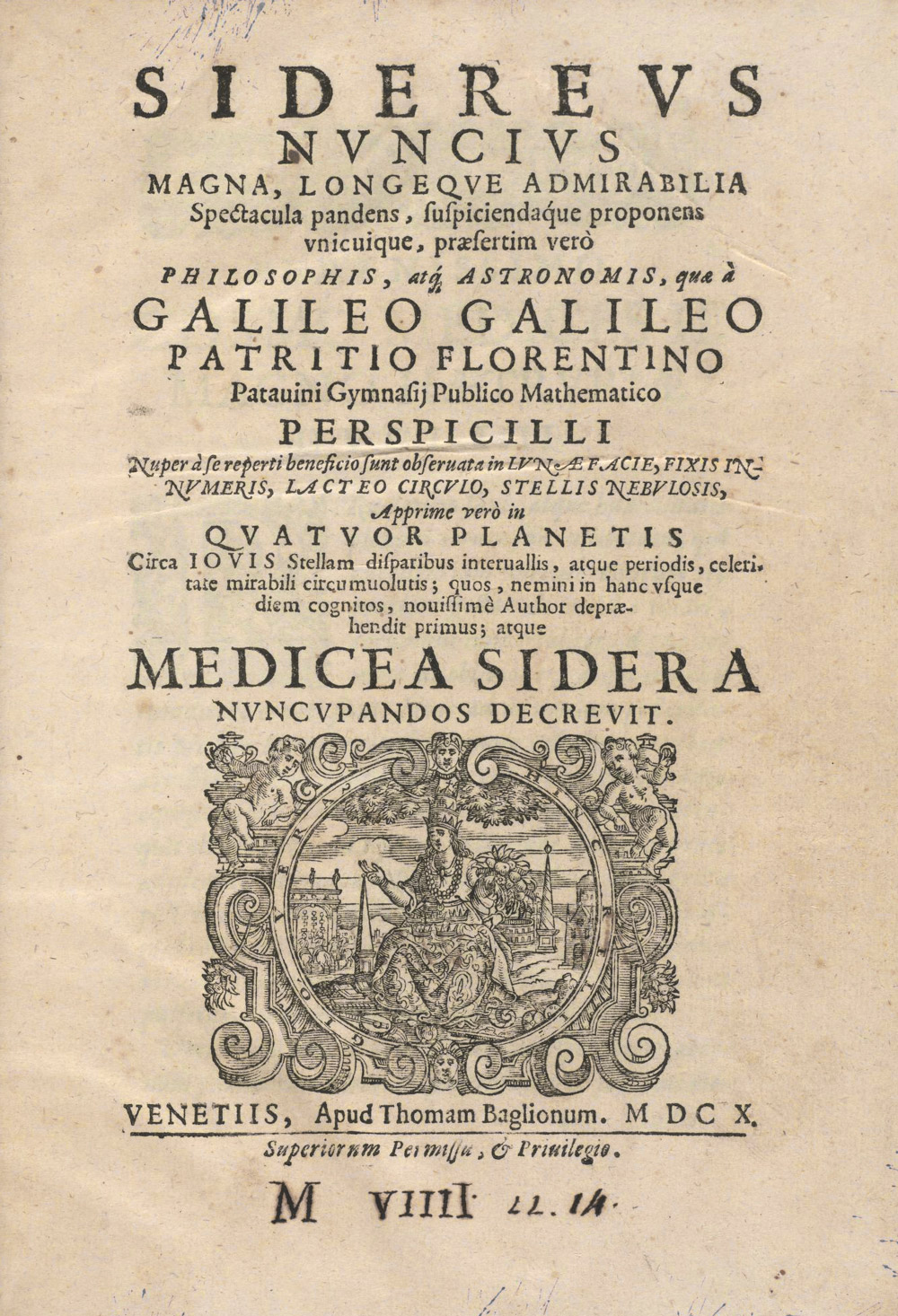

Вуттон на протяжении всей книги обращается к описанию и анализу различных открытий, и это естественно. Согласно его концепции, признание самоценности новых знаний, полученных на основе наблюдений и экспериментов, стало краеугольным камнем коллективной психологии зарождающихся научных сообществ. Так, он много места уделяет астрономическим исследованиям Галилео Галилея, выполненным с помощью телескопа. В конце весны 1609 года Галилей узнал о подзорной трубе, изобретенной нидерландскими оптиками. А в начале августа он прослышал, что некий голландец вот-вот привезет такую трубу на продажу в Венецию. Галилей бросился в мастерскую и начал экспериментировать с выпуклыми и вогнутыми линзами, в пожарном порядке изготовляемыми стеклодувом. Если верить его воспоминаниям, он уже через пару недель имел 8-кратную трубу, которую 25 августа продемонстрировал в работе венецианским нобилям, среди которых был сам дож Леонардо Донато. Сенат немедленно предложил Галилею двойное жалованье и пожизненную профессуру в Падуе.

После этого Галилей вплотную занялся астрономией. В начале осени он приступил к лунным наблюдениям, которые продолжил с помощью 20-кратного телескопа, собранного в собственной мастерской. В течение нескольких месяцев Галилей и его помощники изготовили около сотни телескопов, но качественное изображение давали не более десятка. Этот гигантский труд принес ценнейшие плоды. Галилей увидел лунные моря, горы и кратеры, обнаружил, что Млечный Путь состоит из множества звезд и звездных скоплений. Самое знаменитое из этих открытий случилось 7 января 1610 года, когда Галилей заметил вблизи Юпитера четыре тусклые звездочки. Сначала он и принял их за обычные звезды, однако в течение следующей недели увидел, что они смещаются относительно Юпитера, и 15 января осознал, что эти «как бы звезды» движутся вокруг планеты. Свершив этот поистине революционный прорыв, он заключил, что Юпитер в своем движении по околосолнечной орбите увлекает за собой спутники, которые обращаются вокруг него точно так же, как если бы он был неподвижным. Своим открытием он подорвал распространенное в то время возражение против теории Коперника, которая не могла убедительно объяснить, каким образом Луна не отстает от обращающейся вокруг Солнца Земли. Это был малоприятный сюрприз для птолемеевской космогонии, поскольку он продемонстрировал, что Земля не может считаться единственным центром орбитальных движений.

Титульный лист книги Галилео Галилея “Sidereus Nuncius”. Изображение с сайта en.wikipedia.org |

Галилей поспешил закрепить свой приоритет в столь замечательных открытиях и в марте рассказал о них в книге

Новый труд стал европейской сенсацией и создал автору славу единственного отца телескопа. Она не вполне заслужена: англичанин Томас Хэрриот приступил к телескопическим наблюдениям Луны еще в конце июля 1609 года, а немец Симон Марий начал следить за небесами в ноябре и, вполне возможно, через месяц-другой самостоятельно обнаружил юпитерианские спутники. Однако Хэрриот вообще не публиковал своих результатов, а Мариус сделал это лишь в 1614 году. Так что Галилей вошел в историю науки как автор первого в мире печатного труда по оптической астрономии. Иоганн Кеплер уже в апреле поддержал выводы Галилея в письме

Новообретенная слава Галилея позволила ему успешно провести переговоры о возвращении в родные пенаты. В июле 1610 года он был назначен «философом и математиком Великого герцога Тосканы и главным математиком Пизанского университета» и в сентябре перебрался во Флоренцию. Незадолго до этого он наблюдал Сатурн в виде тройной звезды, что и изложил в срочно опубликованной анаграмме. Фактически он видел отблеск колец Сатурна, которые не смог разглядеть из-за недостаточной мощности телескопа. Спустя 6 лет он зарисовал Сатурн в виде сферы, окруженной двумя полуэллипсами, но дело на этом и закончилось (первое однозначное утверждение об окольцованности планеты сделал в 1655 году Христиан Гюйгенс). 28 декабря 1612 года и 28 января 1613 Галилей наблюдал в созвездии Девы «неподвижную звезду», которая, как мы теперь знаем, в действительности была Нептуном, восьмой планетой Солнечной системы.

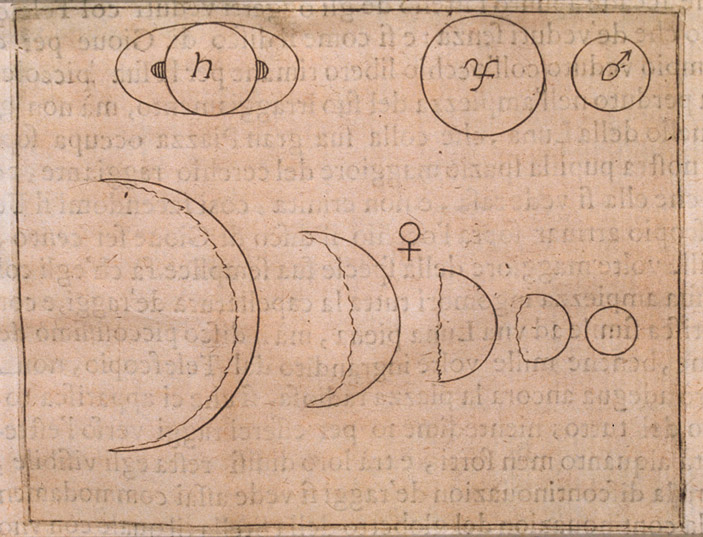

Вуттон особое внимание уделяет галилеевским телескопическим наблюдениям Венеры, выполненным с лета до зимы 1610 года. В июне планета казалась светлым диском, однако к октябрю половина диска оказалась затемненной, а к концу года от Венеры остался только тонкий серп, напоминающий серп Луны вблизи новолуния. Галилей прекрасно понимал, что такие фазы Венеры попросту не имели прав на существование в космогонии Птолемея, однако же естественно объяснялись гелиоцентрической теорией. В птолемеевской модели орбита Венеры либо находится внутри солнечной орбиты, либо пролегает вне ее, причем тогдашние наблюдения не позволяли сделать однозначный выбор между этими вариантами. В первом случае светлая часть венерианского диска не может превышать его половины, а во втором диск должен все время оставаться почти полностью освещенным. В системе Коперника, напротив, Венера обращается вокруг Солнца внутри земной орбиты, так что ее диск может быть и полностью освещенным, и полностью затемненным, подобно диску Луны. Именно такую смену фаз и наблюдал Галилей, о чем он в декабре сообщил Кеплеру и известному астроному Христофору Клавиусу, профессору римской академии ордена иезуитов Collegio Romano и одному из создателей григорианского календаря. После того, как эти наблюдения в мае 1611 года подтвердил коллега Клавиуса Одо ван Маэлкот, «уже ни один компетентный астроном не мог защищать систему Птолемея» (стр. 226). Как подчеркивает Вуттон, такая реакция астрономического сообщества очень наглядно показывает, как далеко успела зайти Научная Революция.

Рисунок из книги Галилея «Пробирщик» (“Il Saggiatore”) 1623 года с изображениями Сатурна, Юпитера, Марса и фаз Венеры. Рисунок с сайта |

Анализ открытия фаз Венеры позволяет Вуттону отыграть важную позицию в споре со сторонниками релятивистской историографии науки и, в частности, с Томасом Куном. Все они считают научное знание предметом веры тех или иных сообществ, занятых его производством. Отсюда почти автоматически следует, что носители разных «символов» научных верований (по Куну, сторонники альтернативных парадигм) имеют мало шансов достичь консенсуса. Поэтому смена парадигм сопряжена с конфликтами внутри научного сообщества, которые Кун называет научными революциями. Как пишет Вуттон, «после куновской „Структуры научных революций“ историки науки фокусировались на изучении внутринаучных споров; эта тенденция вытекала из предположений, что такие споры практически обязательно порождаются каждым крупным научным открытием и что замена научной теории конкурирующей концепцией ни в коем случае не является неизбежным» (стр. 246). Однако открытие фаз Венеры стало именно что неизбежным следствием изобретения телескопа, и, благодаря нему, астрономическое сообщество без задержки, практически целиком и без особых дискуссий отказалось от теории Птолемея. Как подчеркивает Вуттон, такие ситуации вполне типичны. Это означает, что, в противовес релятивистской идеологии в историографии науки, опыт может быть (и, как правило, служит!) решающим фактором прогрессирующей эволюции науки. В этом состоит один из главных выводов Вуттона, который он не раз повторяет на протяжении всей книги. Легко показать, что его можно подтвердить на великом множестве других примеров.

Вуттон детально рассматривает и другие интеллектуальные инструменты Научной Революции, а также их лингвистических воплощения. Так, он подробно описывает процессы, в ходе которых инкультурализация и институционализация концепции открытия привела к появлению и закреплению идеи фактуального описания как адекватного языкового представления новой информации. Оказывается, понятие факта в его современном значении вошло в латынь, французский и итальянский языки только в XVI столетии, а в английском закрепилось лишь к середине XVII века. Эта инновация отразилась и в официальном лозунге основанного в 1660 году Лондонского королевского общества (полное название с 1663 года — The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge). Оно с самого начала ставило целью получение фактических знаний о природе, что отразилось и в его лозунге Nullius un verba (Не принимать ничего на веру). Огромную роль в распространении фактов опять-таки сыграли печатные книги, а потом и журналы, которые стали печататься с 1665 года (

Другой важнейший интеллектуальный инструмент Научной Революции — это эксперимент. Конечно, эксперименты (если не в современном, то в близком к современному смысле) ставили и в античности, и в средние века. Вуттон в этой связи особо отмечает роль великого арабского математика, астронома и физика Ибн Аль-Хайсама, известного в Европе под латинизированным именем Альхазен. Он выполнил и описал множество замечательных опытов с линзами и зеркалами, на основе которых, в частности, первым точно сформулировал закон отражения света. Его «Книга оптики» стала известной в Европе в латинском переводе не позже первой половины XIII века, а в 1572 году появилась и в печатном издании. При всем том в средние века у Аль-Хайсама в Европе почти не было подражателей, из-за чего его замечательные труды не дали начала никакой оригинальной исследовательской программе. Первые экспериментаторы эпохи Научной Революции, такие, как Вильям Гильберт и Галилео Галилей, действовали уже в совершенно ином культурном и социальном контексте.

Вуттон иллюстрирует этот вывод на примере опытов с ртутными барометрическими трубками, которые в 1643 году выполнил во Флоренции ученик Галилея Эванджелиста Торричелли вместе со своим ассистентом Винченцо Вивиани. Барометр Торричелли стал первым в истории физики экспериментальным прибором, который сделался стандартным инструментом великого множества исследователей. С 1643 года по начало 1660-х годов его использовали никак не менее сотни естествоиспытателей в разных странах Европы, «ставшие первым географически распределенным сообществом ученых-экспериментаторов» (стр. 340). В частности, с помощью модифицированных ртутных барометров был открыт первый закон идеального газа, который не совсем справедливо называют законом Бойля (самую раннюю и еще не вполне ясную формулировку этого закона в 1661 году предложили Генри Пауэр и Ричард Таунли; годом позже Бойль с помощью Роберта Гука выполнил аналогичные опыты и дал более точную формулировку). Эта неформальная сеть последователей Торричелли, продолжает Вуттон, знаменует начало институционализации науки, которую двигало общее убеждение в том, что сотрудничество в получении знаний и обмен полученными результатами ускоряют прогресс познания. Этот же процесс привел и к закреплению практики научного эксперимента как нового способа получения коллективно проверяемых и обсуждаемых знаний о природе, причем эта практика быстро нашла отражение в языке. Например, в англоязычных публикациях выражение “experimental method” стало использоваться с 1675 года.

Волна барометрических исследований середины XVII века включила в себя весьма примечательное событие, достойное отдельного упоминания. Уже Торричелли пришел к выводу, что пространство между столбиком ртути и запаянным верхним концом барометра следует считать свободным от воздуха, а потому пустым (отсюда выражение «торричеллиева пустота»). Это явно противоречило заключению Аристотеля о невозможности пустоты, которое содержится в четвертой книге его «Физики». Торричелли также догадался, что вес ртутного столбика как-то уравновешивается весом атмосферного воздуха, хотя в терминах равенства давлений того и другого он еще не рассуждал (понятие давления газа было введено лишь через два десятка лет Робертом Бойлем). Точности ради, надо отметить, что первым такое объяснение несколькими годами ранее предложил друг Галилея Джованни Баттиста Балиани, который таким образом интерпретировал неспособность всасывающего насоса поднять воду более чем примерно на 35 футов.

Этими опытами в Париже заинтересовался Блез Паскаль, который осенью 1646 года вместе с Пьером Пти провел эксперименты с барометрическими трубками, наполненными водой, и даже опубликовал отчет о своих наблюдениях в срочно написанной брошюре. Обдумывая свои результаты, Паскаль предположил, что длина ртутного столбика должна меняться с высотой — конкретно, уменьшаться при подъеме барометра. 19 сентября 1648 года эту гипотезу по просьбе Паскаля проверил и подтвердил его шурин Флорин Перье, который вместе с приглашенными свидетелями промерил показания ртутных барометров у подножья и на вершине потухшего вулкана Пюи-де-Дом высотой около километра. В 1662 году Роберт Бойль назвал наблюдения Перье решающим экспериментом, experimentum crucis. Именно так это выражение, которое через три года также появилось в «Микрографии» Роберта Гука и которое затем (впервые в 1672 году) использовал и сделал популярным Исаак Ньютон, вошло в лексикон науки. Впрочем, его подлинным родоначальником следует считать Френсиса Бэкона, который в «Новом органоне» писал о «критических моментах» (instancia crucis) опытного изучения природных явлений.

Вуттон рассматривает историю еще нескольких интеллектуальных инструментов Научной Революции — гипотезы, теории, закона природы, корпускулярной философии, опытных данных. Все они были освоены и, так сказать, пущены в дело в ходе практики исследовательских сообществ в течение XVII века и опять-таки стали важнейшими компонентами процесса, который Вуттон называет изобретением науки. Он также прослеживает прогрессирующую адаптацию собственно науки (как мы бы сейчас сказали, фундаментальной науки) к прикладным и технологическим задачам. Эту тенденцию он иллюстрирует на примере связей между барометрически экспериментами (и, более общо, изучением газов) и изобретением первых паровых машин, протягивая нить от Научной Революции XVII столетия к Промышленной Революции XVIII века. Однако всего не перескажешь, поэтому ограничусь тремя цитатами, которые очень четко передают философскую позицию Вуттона:

«Наука как метод и как практическая деятельность является социальным конструктом. Однако наука как система знания есть нечто большее, поскольку она многократно продемонстрировала свою эффективность в поиске соответствий с объективной реальностью... Именно поэтому мы можем видеть в ее нынешнем состоянии результат эволюционного процесса, в ходе которого на протяжении последних пяти столетий хорошая наука обрела лучшие шансы на выживание, нежели плохая» (стр. 540–541).

«Наука отличается тем, что ее успехи не только кумулятивны, но также, если использовать уточнение, которое не признают составители словарей, аккумулятивны. Прошлое не только накладывает отпечаток на настоящее; в науке достижения былых времен отвергаются только для того (если не брать в расчет цензуру, религию или политическое вмешательство), чтобы уступить место новым, еще более глубоким и значительным успехам. Эта специфическая особенность науки превращает описание ее эволюции от 1572 года до наших дней в историю подлинного прогресса. Она также не позволяет излагать эту историю в том же скептическом духе, в каком можно было бы писать историю демократии или историю романа» (стр. 554).

«Наша жизнь буквально пронизана последствиями изобретения науки, и скорее всего так будет и в дальнейшем. Однако мы не просто пользуемся технологическими благами, которыми ей обязаны. Современное научное мышление настолько вошло в нашу культуру, что сейчас очень трудно представить, как наши предки жили в мире, где не было возможности говорить о фактах, гипотезах и теориях, где знание не основывалось на опытных данных и где природа не имела законов. Научная Революция для нас стала почти невидимой как раз потому, что оказалась фантастически успешной» (стр. 571).

Я попросил Дэвида Вуттона разъяснить его центральную концепцию социокультурного изобретения науки. Вуттон ответил, что этим словоупотреблением он хотел подчеркнуть, что наука возникла отнюдь не автоматически, не в результате действия каких-то имманентных законов развития цивилизации или эволюции человеческой психологии. Специфические способы мышления и коллективных коммуникаций, которые сделали возможным зарождение и последующие успехи научного познания, не были унаследованы от предшествующих культур, где они попросту отсутствовали. Они возникли в результате синергизма экономических, технологических, культурных и социальных факторов, которые исторически не могли активизироваться до наступления XVI века. Та интеллектуальная деятельность (прежде всего в сфере геометрии и астрономии), которую принято называть наукой античного мира, имеет некоторые черты сходства с наукой в современном понимании, но различий между ними все же гораздо больше. Кроме того, эллинистические традиции свободных исследований были постепенно потеряны в эпоху римского господства и вернулись в Европу лишь через полторы тысячи лет через посредство мусульманской культуры.

В общем, резюмировал Вуттон, наука была именно изобретена — подобно тому, как были изобретены телескоп, микроскоп, пневматический насос и паровой двигатель. Только изобрели ее не отдельные лица, а географически распределенные сообщества, которые стали зарождаться во второй половине XVI столетия. В ходе своего возникновения и становления они создавали свои собственные инструменты, языковые средства, коммуникативные ресурсы и ценностные установки. Поэтому изобретение науки стало итогом частично закономерных и частично спонтанных социокультурных процессов, которые вполне могли бы привести и к иному исходу. То, что оно все-таки состоялось — это в каком-то смысле счастливый дар судьбы, великий и, наверное, даже величайший выигрыш западноевропейской цивилизации XVII века. В ходе нашей беседы профессор Вуттон особо подчеркнул, что доказательство этого тезиса стало одной из главных целей его исследования.

Алексей Левин,кандидат философских наук

Гелиоцентрическая модель мира из книги Коперника “De revolutionibus orbium coelestium”. Изображение с сайта en.wikipedia.org