У людей, родившихся в разные эпохи, одни и те же гены по-разному проявляются в фенотипе

|

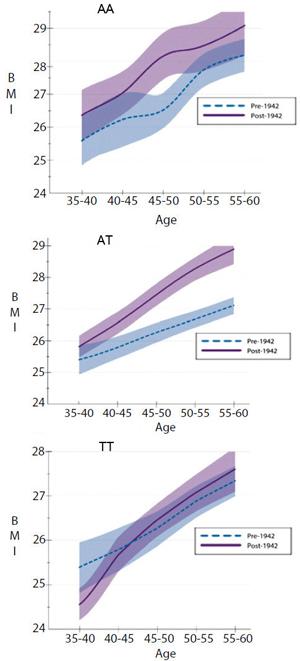

Люди с разными аллельными вариантами гена FTO различаются по таким показателям, как количество потребляемых калорий, масса тела, риск развития ожирения и диабета 2-го типа. У людей с генотипами АА и АТ все эти показатели выше, чем у обладателей генотипа ТТ. Многолетние наблюдения за большой выборкой взрослых американцев, родившихся в разные годы, показали, что влияние аллелей гена FTO на массу тела менялось в течение XX века. Обладатели «аллеля риска» А, родившиеся до Второй мировой войны, с возрастом набирают вес медленнее, чем люди с таким же генотипом, родившиеся после войны. При этом динамика массы тела у обладателей «безопасного» генотипа ТТ одинакова у представителей разных поколений. Таким образом, пагубный эффект неблагоприятного аллеля А после войны стал проявляться сильнее. Исследование еще раз подтвердило, что влияние генов на фенотип опосредуется средой и может слабеть или усиливаться в зависимости от жизненных условий. Из этого следует, что связи между генами и фенотипическими признаками, существующие сегодня, могут в дальнейшем исчезнуть, и наоборот, ассоциации, которые не удается обнаружить в наши дни, возможно, существовали в прошлом или появятся в будущем.

Каждый фенотипический признак определяется комбинацией генетических и средовых факторов, а также случайными флуктуациями. При этом генетические и средовые эффекты не просто суммируются, а сложным образом влияют друг на друга. Например, одно и то же внешнее воздействие может по-разному отразиться на фенотипе особей с разными генотипами, а одна и та же мутация может по-разному проявиться в фенотипе в зависимости от условий среды.

Эти соображения кажутся самоочевидными. Однако прямых данных, иллюстрирующих влияние среды на фенотипические проявления генов у людей, на сегодняшний день получено не так уж много. Например, есть данные, указывающие на то, что аллель 7R гена DRD4 (так называемый «ген авантюризма») повышает склонность к либеральным политическим взглядам, но только в том случае, если у человека в юности было много друзей (см.:

Исследование американских биологов, медиков и социологов, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, по-видимому, впервые наглядно показало, что влияние одних и тех же аллелей на фенотип может меняться в зависимости от исторической эпохи. Сам по себе этот вывод может показаться тривиальным: очевидно, что условия, в которых живут люди, меняются со временем (например, благодаря научно-техническому прогрессу). А если мы уже знаем, что влияние генов на фенотип зависит от среды, то следует ожидать, что в ходе исторического развития это влияние будет меняться. Но общие соображения это одно, а эмпирические доказательства — совсем другое.

Авторы проанализировали уникальный массив данных, полученный в ходе наблюдений за большой выборкой взрослых американцев, родители которых все были родом из города Фрамингем в штате Массачусетс (

Исследователи сосредоточились на гене

< Блок иллюстрации >

Всегда ли влияние аллеля А на вероятность избыточного веса было таким же, как сейчас? Для ответа на этот вопрос авторы применили подход, который широко используется эпидемиологами и социологами и называется «Age-Period-Cohort Analysis». В основе подхода лежит предположение, что заболеваемость какой-либо болезнью в изучаемой выборке в каждый момент времени зависит от трех параметров: от возраста людей (Age), от условий среды, существующих в настоящий момент (Period), а также от тех условий, в которых человек вырос и жил до настоящего времени, что, в свою очередь, определяется датой рождения, то есть

Применив эти методы (они подробно описаны в

Как показывают графики, общей закономерностью для всех генотипов и когорт (и для людей в целом) является рост среднего ИМТ в течение жизни. Попросту говоря, люди постепенно толстеют на протяжении рассматриваемого возрастного интервала (от 35–40 до 55–60 лет). Но темп этого потолстения может быть разным. Счастливые обладатели «безопасного» генотипа ТТ набирают вес медленнее остальных. К 55–60 годам среднее значение ИМТ у них находится в пределах 27,0–27,5. При этом между людьми, родившимися до и после 1942 года, достоверных различий не наблюдается.

Иначе обстоит дело у гетерозигот АТ. Гетерозиготы, родившиеся до 1942 года, набирают вес в том же темпе, что и носители генотипа ТТ, то есть медленно. Гетерозиготы, родившиеся после 1942 года, толстеют намного быстрее. В результате к 55–60 годам их средний ИМТ приближается к 29. У гомозигот АА, родившихся до и после 1942 года, тоже наблюдается разная возрастная динамика ИМТ: у представителей поздних когорт к 55–60 годам средний ИМТ составляет около 29, а у старшего поколения — 28. Различия между когортами для генотипов АА и АТ достоверны, для ТТ — нет.

Таким образом, носители «неблагоприятных» генотипов АА и АТ, родившиеся после 1942 года, подвергаются большему риску набрать с возрастом избыточный вес по сравнению с представителями старшего поколения с такими же генотипами. У носителей «безопасного» генотипа ТТ этот риск остается одинаково низким независимо от даты рождения.

Выявление конкретных факторов среды, влияющих на фенотипическое проявление аллелей FTO, осталось за рамками исследования. Для этого пока недостаточно данных. Конечно, можно выдвинуть правдоподобные гипотезы. Например, логично предположить, что выявленная связь между эпохой, когда человек родился, и влиянием аллелей FTO на риск ожирения объясняется изменением традиций пищевого поведения. Может быть, люди, привычки которых сформировались до эпохи изобилия дешевой высококалорийной еды, не соблазнились этими лакомствами, даже если имели генетически обусловленный хороший аппетит. Ну а дети с таким же повышенным аппетитом, чей характер формировался уже в эпоху изобилия, быстро пристрастились к ним. Для проверки подобных предположений потребуется анализ множества аналогичных массивов данных по разным странам и регионам. К сожалению, таких данных пока нет.

Главный теоретический вывод данного исследования — о влиянии исторической эпохи на характер фенотипического проявления генов — является ожидаемым и даже, может быть, тривиальным (хотя прямых подтверждений у него до сих пор почти не было). При этом некоторые вытекающие из него следствия могут показаться неожиданными. Так, приходится признать, что выявляемые генетиками ассоциации между теми или иными генетическими вариантами и фенотипическими признаками (такими как склонность к различным заболеваниям, особенности темперамента или, к примеру, интеллект) вовсе не обязаны быть универсальными. Если в одних выборках ген А вроде бы достоверно влияет на признак Б, а в других такого влияния обнаружить не удается, это еще не значит, что с выборками что-то не так или методы не работают. Более того, ген, достоверно влияющий на признак в наши дни, вполне может перестать на него влиять через несколько десятилетий, а ген, не влияющий на признак сегодня, запросто может начать влиять на него завтра. Условия жизни людей быстро меняются, а с ними меняются и фенотипические проявления наших генов.

Источник: James Niels Rosenquist, Steven F. Lehrer, A. James O’Malley, Alan M. Zaslavsky, Jordan W. Smoller and Nicholas A. Christakis.

См. также:

Еще один довод в пользу понимания роли генов и среды (см. Наследование признаков) и против теорий С.Савельева.

Анонсы новостей  http://www.scorcher.ru/xml/news.rss - что это? http://www.scorcher.ru/xml/news.rss - что это? |

| Книга Схемотехника системы индивидуальной адаптивности Обобщение трилогии о сознании: Книга Схемотехника системы индивидуальной адаптивности. 28-09-2025г. |

| Особенности культуры и этики в Российской науке Про то, что мешает развитию научных идей в Российском обществе, делая практически невозможным их развитие: Особенности культуры и этики в Российской науке. 28-05-2025г. |

| Алгоритмы жизни Описание основных эволюционных решений индивидуальной системы адаптивности природных и искусственных живых существ: Алгоритмы жизни. 12-05-2025г. |

| Формирование субъективного опыта в онтогенезе Эгоцентризм – основа субъективности. Когда механизм становится переживанием? Две половинки мозга и одна субъективность: Формирование субъективного опыта в онтогенезе. 31-03-2025г. |

| Закрытие «Трудной проблемы» Чалмреса Верификация постановки вопроса Д.Чалмерсом: Закрытие «Трудной проблемы» Чалмреса. 24-01-2025г. |

| Трилогия Основы фундаментальной теории сознания Трилогия: Основы фундаментальной теории сознания. 11-08-2024г. |

| Практическая теория сознания опубликована в научном журнале Практическая теория сознания опубликована в научном журнале: Принципы фундаментальной теории сознания на основе модели МВАП. 15-07-2024г. |

| Книга Субъективность Книга о сознании, о сути субъективного опыта (квалиа): Субъективность. 07-06-2024г. |

| Путь решения проблемы сознания Схемотехника адаптивных систем - Путь решения проблемы сознания. 07-02-2024г. |

| Развитие квалиа в онтогенезе или как именно мы все ощущаем Последовательность формирования субъективных абстракций в механизмах произвольности выбора: Развитие квалиа в онтогенезе или как именно мы все ощущаем. 20-12-2023г. |

|

Рис. 1. Одной из причин «эпидемии» ожирения, охватившей развитые страны, считается рост доступности вкусной высококалорийной пищи во второй половине XX века. Генетические факторы тоже влияют на риск ожирения. Как выяснилось, влияние генов зависит от эпохи: носители «аллелей риска», родившиеся до второй мировой войны, с возрастом набирают вес медленнее, чем люди с таким же генотипом, родившиеся позже. Фото с сайта dailymail.co.uk