Почему недостаток общения в детстве ухудшает работу мозга в зрелости

Автор: Кирилл Стасевич

Исследователям удалось увидеть, как недостаток общения влияет на работу мозга. Дело оказалось в служебных глиальных клетках, которые в отсутствие социальных контактов плохо развиваются и потому формируют слабую миелиновую оболочку вокруг проводящих нейронных отростков.

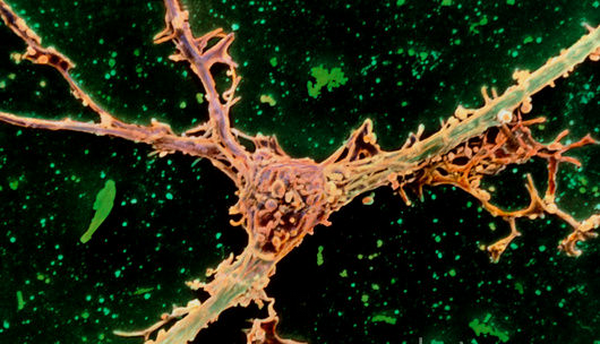

| Ветвистый олигодендроцит (красный), сидящий на нейронном аксоне (зелёный) (фото |

В 1980-х годах в нескольких сиротских приютах на территории Румынии проводили своеобразный эксперимент: детей оставляли в яслях совершенно одних, лишая их всяких социальных контактов. Так они проводили до 20 часов. Потом, когда дети выросли, неврологические и психологические тесты выявили у них различные аномалии в психике, от эмоциональной нестабильности до задержки умственного развития. Похожие результаты до этого были получены и на животных, мышах и макаках-резуса. Однако до сих пор учёные могли лишь строить предположения о механизмах этого явления.

Предположения эти обычно основывались на известном факте, что схема межнейронных соединений меняется по ходу того, как индивидуум получает новый опыт, обучается чему-либо и т. д. Нынешние эксперименты учёных из

Эксперимент ставили на мышах. После того как мышата переставали питаться материнским молоком, их делили на три группы: одних сажали в клетку, где, кроме них, никого не было, другие попадали в окружение трёх товарищей, а третьих сажали в просторную клетку, где было много соседей и игрушек. Через четыре недели мышей из разных групп подсаживали друг к другу, чтобы посмотреть, как они будут общаться. Результаты были предсказуемы: те, кто рос с товарищами, 80% времени проводили, обнюхивая новых соседей и новое помещение. И наоборот: одиночки не проявляли никакого интереса к другим. Различия были и в когнитивных способностях. Мышей обучали простому тесту: плывя в водяном лабиринте, они должны были повернуть в правильную сторону. Животные, которые «воспитывались» в обществе себе подобных, усваивали задание за пять дней; тот, кто рос один, запоминал правильный вариант лишь за семь дней тренировок.

Но самое интересное ждало исследователей, когда они обратились к строению мозга. У животных, которые росли в изоляции, глиальные клетки, сопровождающие нейроны, были слабо разветвлены, несли короткие отростки и формировали тонкий миелиновый слой вокруг нейронных аксонов. Такие изменения случались лишь тогда, когда детёнышей изолировали сразу после того, как они переставали сосать материнское молоко, то есть на 21-й день жизни. Если же мышей оставляли в одиночестве через пять недель после рождения, ни к каким серьёзным последствиям это не вело.

Иными словами, недостаток общения влияет не столько на межнейронные соединения, сколько на техобслуживание нейронов: если миелиновый слой слишком тонок, недостаточно хорошо покрывает проводящие отростки, то это приводит к проблемам в передаче сигнала: сигнал слабеет, теряется, плохо доходит по назначению. Ну а это, в свою очередь, может уже сказаться на качестве и количестве синапсов. Учёным удалось даже выяснить в общих чертах молекулярный механизм, который за это отвечает. Оказалось, что социальная изоляция в период между третьей и пятой неделей от роду подавляет синтез белка NRG1 (neuregulin-1). NRG-1 важен для формирования у олигодендроцитов длинных, разветвлённых отростков, которыми они могут обхватывать нейрональные аксоны.

Таким образом, исследователям удалось — хотя бы и в общих чертах — выяснить, как социальные контакты стимулируют правильное развитие мозга. В будущем вы можете сколь угодно сторониться людей, но в раннем детстве общение — это, так сказать, физиологическая необходимость, без него в будущем вы рискуете получить неполноценный мозг.

Разумеется, все эти результаты были получены на животных, однако, как было сказано, недостаток общения приводит примерно к одинаковым результатам и у животных, и у людей, так что есть все основания полагать, что у человека тут задействован такой же механизм. Не исключено, что и некоторые психоневрологические болезни, вроде аутизма, случаются именно из-за таких неполадок в обслуживании нейронных цепей. Поскольку исследователям удалось проникнуть и в молекулярно-клеточный механизм этого феномена, можно надеяться, что работа подтолкнёт создание медикаментозных способов лечения аутизма и подобных ему заболеваний.

Статья исследователей вышла журнале

Подготовлено по материалам

|

http://www.scorcher.ru/xml/news.rss

http://www.scorcher.ru/xml/news.rss