Транспозоны — это потомки гигантских вирусов, полагают канадские ученые

|

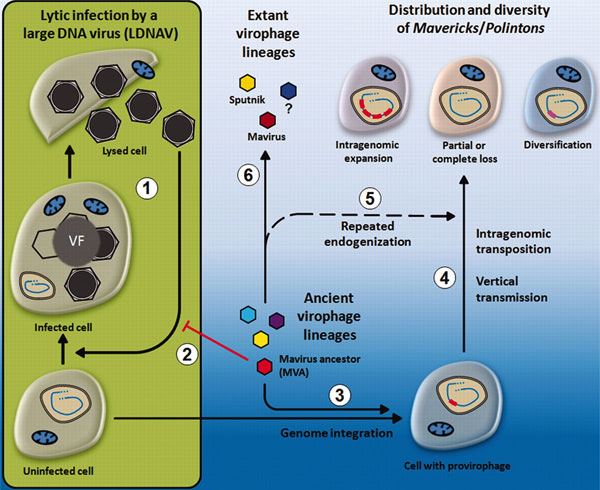

Канадские ученые открыли новые вирусы, которые в качестве мишени выбрали не клетки бактерий или эукариот, а других вирусов. Иными словами, это паразиты, заставляющие болеть паразитов. Подобных примеров пока известно только три, и все они обнаружены в последние несколько лет. Генетическая последовательность нового вируса оказалась во многом схожа с последовательностями гигантских транспозонов — особых мобильных элементов клетки. Это сходство дало основание предположить, что гигантские транспозоны произошли от «двойных» паразитов, подобных новому вирусу.

Как видно, генетический набор МП-транспозонов представляет собой смесь разных типов вирусов. Но тем не менее в качестве основной гипотезы обсуждается происхождение этих транспозонов от линии так называемых PRD1-вирусов, имеющих икосаэдрический (двадцатигранный)

В теплых морях в планктоне живет двужгутиковый

Получается, что этот вирус «мешает» CRoV размножаться, но сам по себе не обладает репликационной активностью. Это означает, что перед нами вирус, паразитирующий на вирусах, то есть использующий в качестве мишени вирусы. Такие уже известны ученым: один из них описан под именем Спутник (Sputnik). Он является паразитом гигантского

Геном Мавируса представляет собой кольцевую ДНК, состоящую из примерно 19 тысяч пар нуклеотидов, 20 белок-кодирующих последовательностей, длина которых в среднем около 883 нуклеотида. Получается, что белок-кодирующие последовательности составляют около 93% всего генома Мавируса. Оставшийся фрагмент ДНК представляет собой устойчивый мотив стартовой последовательности, включающей считывание всей цепочки вирусных белков. Спутник и Мавирус имеют около 20% сходства в белок-кодирующей области, так что если связь между этими вирофагами и имеется, то очень древняя. Интегразы у них разные.

Существенно больше сходства обнаруживают последовательности Мавируса и МП-транспозонов. Четыре консервативных гена и три факультативных оказались общими у Мавируса и этих транспозонов. В частности, общий мотив (участок из примерно 180 нуклеотидов) обнаружился у интеграз. Ученые отметили также более менее схожую длину МП-транспозонов и Мавируса: 19 против 15 и 20. Кроме того, они обратили внимание на единообразное устройство ДНК-последовательностей в конечных участках Мавируса и МП-транспозонов.

Мало того, некоторые из генов Мавируса оказались гомологичны и генам

Столь множественные параллели между Мавирусом и МП-транспозонами позволили предположить, что они эволюционировали от общего предка. В этой дискуссии у канадских ученых оказались хорошие козыри. Логика подсказывает, что стоит обсуждать две версии. Первая: Мавирус — это сбежавший из клетки транспозон. Вторая: транспозоны — это освоившиеся внутри клетки потомки вирофагов. Если выбрать первый вариант, то придется признать, что наш вырвавшийся на свободу агент захватывал по пути гены многих хозяев, а затем непрошенно пристроился к другому вирусу. Кроме того, трудно понять, почему сбежавший агент всё же похож на Спутник и почему он оказался связан с другим вирусом. При этом нам придется допустить, что получившийся Мавирус приобрел промотерный участок независимо от других вирусов. Слишком много неувязок в этом детективном сюжете.

Их существенно меньше во втором сценарии. Согласно ему, у Мавируса и МП-транспозонов был общий предок. Он паразитировал на гигантском вирусе, внедрившемся в эукариотическую клетку. Тем не менее нужно учитывать, что вирофаг, этот вирусный прихлебатель, способствовал выживанию пораженной клетки, снижая лизис, повышая ее устойчивость к инфекции. Поэтому клетка поддерживала сожительство с вирофагом, оно было ей выгодно по принципу «враг моего врага — мой друг». Отбор способствовал широкому распространению вирофага в клетках, чему немало помогла и счастливо позаимствованная у гигантского вируса интеграза. Теперь, чтобы в результате отбора получился транспозон, защищающий клетку от вирусной инфекции, требовалось полностью или частично избавиться от промежуточного вируса и заставить предка Мавируса существовать самостоятельно. Мавирус, как это ни удивительно, может проникать в клетку Cafeteria roenbergensis и без посредничества CRoV. У него имеются для этого ферменты, а сам процесс был зафиксирован под микроскопом (электронным, разумеется). Так что в результате взаимовыгодных превращений получился ДНК-фрагмент, обладающий интегразой и способный самостоятельно проникать в эукариотическую клетку. Это и есть наш МП-транспозон.

Источник: Matthias G. Fischer, Curtis A. Suttle.

Елена Наймарк

Анонсы новостей  http://www.scorcher.ru/xml/news.rss - что это? http://www.scorcher.ru/xml/news.rss - что это? |

| Книга Схемотехника системы индивидуальной адаптивности Обобщение трилогии о сознании: Книга Схемотехника системы индивидуальной адаптивности. 28-09-2025г. |

| Особенности культуры и этики в Российской науке Про то, что мешает развитию научных идей в Российском обществе, делая практически невозможным их развитие: Особенности культуры и этики в Российской науке. 28-05-2025г. |

| Алгоритмы жизни Описание основных эволюционных решений индивидуальной системы адаптивности природных и искусственных живых существ: Алгоритмы жизни. 12-05-2025г. |

| Формирование субъективного опыта в онтогенезе Эгоцентризм – основа субъективности. Когда механизм становится переживанием? Две половинки мозга и одна субъективность: Формирование субъективного опыта в онтогенезе. 31-03-2025г. |

| Закрытие «Трудной проблемы» Чалмреса Верификация постановки вопроса Д.Чалмерсом: Закрытие «Трудной проблемы» Чалмреса. 24-01-2025г. |

| Трилогия Основы фундаментальной теории сознания Трилогия: Основы фундаментальной теории сознания. 11-08-2024г. |

| Практическая теория сознания опубликована в научном журнале Практическая теория сознания опубликована в научном журнале: Принципы фундаментальной теории сознания на основе модели МВАП. 15-07-2024г. |

| Книга Субъективность Книга о сознании, о сути субъективного опыта (квалиа): Субъективность. 07-06-2024г. |

| Путь решения проблемы сознания Схемотехника адаптивных систем - Путь решения проблемы сознания. 07-02-2024г. |

| Развитие квалиа в онтогенезе или как именно мы все ощущаем Последовательность формирования субъективных абстракций в механизмах произвольности выбора: Развитие квалиа в онтогенезе или как именно мы все ощущаем. 20-12-2023г. |

|

В компьютерной игре Mega Man роботы-реплоиды (реплики с робота прообраза) поражаются вирусом под названием Maverick, который переориентирует их поведение (на рисунке — один из таких реплоидов). Вирус, открытый канадскими учеными, получил имя Mavirus (от Maverick Virus): он паразитирует на гигантском вирусе CRoV и меняет его патогенность. Изображение с сайта giantbomb.com

В компьютерной игре Mega Man роботы-реплоиды (реплики с робота прообраза) поражаются вирусом под названием Maverick, который переориентирует их поведение (на рисунке — один из таких реплоидов). Вирус, открытый канадскими учеными, получил имя Mavirus (от Maverick Virus): он паразитирует на гигантском вирусе CRoV и меняет его патогенность. Изображение с сайта giantbomb.com