Относится к сборнику статей теори МВАП https://t.me/thinking_cycles

Введение термина “осознанность”

Философский термин “квалиа” неудачен, потому что он не говорит ни о чем и ничего не определяет. Нужен термин, который бы характеризовал количественно адаптивные возможности субъективного переживания, скажем, “осознанность”, что будет означить силу квалиа, как силу ума – как ясность, интенсивность, полноценность и эффективность состояния динамической информированности. И тогда осознанность отделяется из общего процесса осознания как произвольность выбора (fornit.ru/art11) следующего шага осмысления, результат которого обновляет общую информированность.

В психологии есть понятие “осознанность”, но оно сильно варьируется по смыслу в разных теориях, подчас доходя до мистических представлений. Здесь – это не синоним mindfulness, не медитативное состояние, не мистическое "присутствие", а жестко определенный термин, имеющий в своей основе адаптивный механизм регуляции процесса осознания – как нахождение альтернативных вариантов действия в новых условиях.

Осознанность в своем адаптивном функционале - это способность к альтернативному выбору в условиях неопределённости. Это слишком сконцентрированное определение, которое раскрывается последующими рассуждениями. Но уже сейчас ясно, что без введения такого понятия возникает картина, что процесс осознания – полностью самодостаточен, а субъективное переживание – всего лишь как бы его отблеск, побочный эффект, не имея своей адаптивной функциональности. Еще получается, что общая структура информированности (fornit.ru/68540), обновляемая каждым шагом процесса осознания, как бы сама по себе проявляет феномен субъективного переживания и стоит ее где-нибудь внедрить, и получим субъективное переживание.

Субъективное переживание — не эпифеномен, а регуляторная организация информированности, обеспечивающий гибкость и эффективность осознания. Она образуется из отдельных квантов осознания – абстракций, которых нет в природе как сущностей, но которые образуют текущую информированность субъекта – контекст процесса осмысления. Определяющие важные свойства абстракций, необходимые для понимания сути осознанности, описываются в статье: fornit.ru/71010.

Можно представить себя в лесу (информационный поток). Кванты осознания — это метки на карте: "река", "опасность", "путь". Контекст — общая составленная карта. Субъективное переживание — это ощущение целостности направления, уверенности, тревоги, ясности — то, что помогает выбрать, куда идти дальше. Но этот выбор осуществляется не самой информированностью, а неким “диспетчером” механически, за счет системы реакций, сформированных эволюционным усложнением, которая продолжает оптимизироваться отбором в условиях существования.

Таким образом, субъективное переживание – это информированность актуализированными абстракциями, что создает контекст для работы механизма выбора следующего шага осмысления, обновляющего новой информацией (активировшейся абстракцией) общую информированность. Осознанность же – это то, насколько целостно эффективна информированность активными абстракциями и насколько система произвольного выбора эффективно использует информированность, создавая эффект произвольного выбора направления осмысления.

При этом следует понимать, что активирование (лучше сказать - актуализирование) абстракций имеет материальную основу (выбор IDобраза + IDего значимости), но сама абстракция – это не ID образа (абстракция – не сущность, а условный символ функциональной значимости образа для субъекта), та информированность, которая позволяет создать общую картину понимания смысла происходящего (смысл – это осознанная значимость: fornit.ru/66643) и делать выбор наиболее желательного.

Это означает, что осознанность можно рассматривать в двух равноценных аспектах ключевых элементов процесса осознания, обеспечивающих адаптивную эффективность: как физические процессы выявления важной информации и их актуализации в структуре оперативной памяти общей информированности и как субъективную картину информированности в виде переживаний.

Количественная характеристика в адаптивном функционале осознанности выражается в полноте информационной картины, обеспечивающей наиболее результативное решения проблемы реагирования, альтернативного привычному. Если по конечному результату успешности нахождения полезной альтернативы учесть те элементы осознанности (абстракции или, с другой стороны, IDобразов + IDих значимости), которые сыграли решающую роль в процессе итерации поиска, то получим полноту элементов осознанности. Все данные для такой оценки находятся в составе опыта, т.е. в эпизодической памяти. Элементы осознания выделяются по критерию контекста условий - совпадению условий в кадрах эпизодической памяти и текущих условий процесса осмысления, которые могут полностью совпадать, давая наиболее уверенный результат или частично совпадать, давая более предположительные результаты. В отличие от случая полноты информационных данных, могут быть случаи, когда какие-то причины (например, деперсонализация и дереализация или любые другие явления) ограничивают число используемых в процессе осмысления элементов осознанности и тогда из эпизодов памяти будет извлечено меньшее число важных для решения данных и процесс может не привести к нахождению полезного решения.

Это прямо показывает, как с обогащением опыта усиливается адаптивная функциональность осознанности. На уровне отсутствия опыта отсутствует и осознанность. Малый опыт оказывается недостаточным для приемлемого решения или дает потенциально не лучшие решения из-за неполноты элементов осознанности. В пределе есть такой опыт, который дает уверенное (ранее проверенное) решение, не требующие изощренного и трудоемкого осмысления, как это бывает в условиях недостаточности информированности (много нового). Такой идеальный опыт формируется уже в виде автоматизма, не требующего осознания и выполняется при достаточно полном совпадении условий с условиями эпизодов памяти.

Такой опыт, не требующий осознания называется интеллектом (терминологическое определение, в отличие от множества философских: fornit.ru/475). Отсюда вытекает количественный критерий интеллектуальности: чем меньше число элементов осознанности, необходимых для уверенного и эффективного решения, тем выше интеллект в данном конкретном его проявлении (например, интеллект волка, распознающего опасность в лесу в привычной ситуации, выше такого же интеллекта человека).

Механизм участия осознанности в процессе осознания

Диспетчер — это турист, который решает маршрут на основе этого ощущения. Переживание — не "побочный шум", а навигационный сигнал. Диспетчер – это воплощение гомункулуса, но без проблемы его регрессии, потому что сам по себе он ничего не может решать, ему нужен информационный контекст, который является условием выбора направления следующего шага осмысления и ему нужно чтобы шаг осмысления дал новую порцию информацию, чтобы снова сделать выбор шага в обновленном контексте. Только в такой связки получается динамика итерации осмысления, без любого из этих компонентов цикл просто остановится.

Чтобы получить полноценную модель, необходимо рассмотреть те ее компоненты, которые в ней взаимодействуют.

Субъективное переживание (квалиа) происходит как “феноменологическое осознание” — способность замечать свои внутренние состояния: мысли, чувства, телесные ощущения. В метакогнитивной форме - это осознание того, что ты думаешь, чувствуешь, наблюдаешь (например, "Я вижу, что я тревожусь").

Известны два патологических состояния: деперсонализация и дереализация, которые влияют на эффективность процесса осознания, делая более слабым осознание, хотя и не останавливают его.

Деперсонализация — это форма отстранённого переживания. Например, человек может сказать: «Я чувствую, что я отстранён» (метакогнитивное осознание). Он замечает: «Я не чувствую своих эмоций» — (феноменологическое осознание отсутствия чувств). Осознание как процесс может продолжаться, даже если человек чувствует себя отчуждённо, но этот процесс осознания оказывается обедненным теми важными информационными компонентами, которые бы делали процесс осознания более полноценным и эффективным. Не чувствовать эмоции – это означает, что хотя сам эмоциональный контекст обязательно есть, определенный более древней частью системы индивидуальной адаптивности, но он не играет свою направляющую информационную роль, потому что диспетчер по каким-то причинам перестает реагировать на такой контекст и осознанности не возникает как все последствия использованной эмоции (прогнозов такого состояния в данной ситуации, понимания связи с другими информирующими абстракциями и возможности оценить смысл такого состояния).

Дереализация — это состояние, при котором внешний мир кажется нереальным, плоским, искусственным, как будто «сквозь пелену», как сон или фильм. Человек может описывать: «Всё выглядит как поддельное», «Город будто нарисован», «Люди кажутся куклами». Это не галлюцинация — человек понимает, что мир реален, но не чувствует его реальности.

Как и в случае с деперсонализацией, осознание формально может продолжаться, но его качество и эффективность ухудшаются. При этом теряются такие информационные компоненты как сенсорно-перцептивная насыщенность. В норме осознание опирается на живое, многомерное восприятие: цвета, звуки, запахи, текстуры. При дереализации восприятие становится плоским, приглушённым, механическим, мир теряет глубину, цвет, "теплоту". В результате осознание лишается сенсорной основы, становится отвлеченным, обедненным — "я вижу, но не воспринимаю".

Дереализация, как и деперсонализация, обедняет процесс осознания, т.е. проявляется пассивность тех информационных компонентов, которые в норме бы включались в процесс осознания как контекст. Они есть в восприятии, но они не используются. Чем именно не используются? Должен быть механизм, который учитывает информационные компоненты общей картины информированности для того, чтобы регулировать, каким именно будет следующий шаг процесса осмысления. Этот шаг в результате запроса к памяти получил бы определенную информацию, которая дополнила бы текущую информированность и образовала бы новый информационный контекст для выбора направления следующего шага.

Есть теории сознания (например, у К.Фристона), где такой механизм назван “предиктивным кодированием” (predictive processing). По этой теории мозг постоянно строит прогноз ("я ожидаю, что мир будет реальным, знакомым, значимым"), сравнивает его с входящими данными и, если есть расхождение (предиктивная ошибка), запускается осознание и адаптация. Фристон эвристически понимал необходимость такого механизма. Но модель Фристона, редуцирующая сознание к минимизации предиктивной ошибки (то есть к стремлению к стабильности и предсказуемости), оказывается неадекватной реальности адаптивных процессов мозга, где ошибки, неожиданности и нестабильность — не помехи, а двигатели познания. что показано в детальном разборе концепции Фристона: fornit.ru/70999.

В схеме организации осознания актуального образа (fornit.ru/68516) есть несколько важных механизмов, непосредственно не участвуют в алгоритме обновления информации в ходе поиска решения. Самым важным является механизм системы выявления цели осмысления – того, каким именно должен быть результат решения проблемы, чего он должен достигать. Этот механизм запускается в случае целевого режима осмысления. В альтернативном случае процесс осмысления оказывается бесцельным, пассивным, что дает свой специфический адаптивный эффект (уточнение значимостей, генерация новых идей, прогностические цепочки).

Сам же процесс осмысления регулируется системой выбора шагов, которая названа диспетчером процесса осознания (fornit.ru/69385). Это наследственно предопределенный механизм (точнее, система множества эволюционно совершенствующихся механизмов), определяющий направление шага в поиске решения проблемы на основе текущего контекста общей информационной картины. Запуск следующего шага должен в какой-то степени приближать достижение цели (целевой режим) или определять, насколько полно было фантазирование, идущего по цепочке от данного значащего образа. Результатом работы каждого шага решения проблемы является информация, обновляющая общую информированность, которая в новом состоянии является контекстом для нахождения направления следующего шага.

От эффективности работы диспетчера зависит эффективность процесса осмысления. Поэтому эволюционно этот механизм должен оптимизироваться и улучшаться с оптимизацией эффективности осмысления. Таким улучшением может быть прогностическая оценка каждого момента осмысления на основе имеющегося опыта, запросами к эпизодической памяти (fornit.ru/68522).

Еще один вид эволюционного развития – быстрый прогноз. С появлением каждого нового кванта информации, обновляющей информированность, может запускаться “опережающее возбуждение” (по И.Павлову).

Все это обогащает общую информированность (чем больше информированность тем больше возможности) и дает эффект переживания, проясняющего ситуацию: ясность, полноту и целостность понимания происходящего.

Более эволюционно молодые структуры легче утрачивают функциональность в случае различных патологических ситуаций, чем более древние образования. При стрессе, гипоксии, интоксикации, тревоге, травме - ресурсы перераспределяются в пользу древних систем. Этим объясняется явление ухудшения осознанности – уровни деперсонализации и дереализации. При нарастании патологии сначала могут быть явления деперсонализации, затем и полной потери сознания, но более древние рефлексы остаются и даже внешне можно не заметить, что особь действует уже бессознательно.

Два схожих состояния: деперсонализация и дереализация, очевидно, затрагивают несколько различные функции диспетчера.

Полная же утрата функция диспетчера приводит к тому же состоянию, что и лоботомия.

Развитие функций диспетчера процесса осознания

Самые простые абстракции, имеющие наиболее общее адаптивное значение для осознанности – это гомеостатическое базовое состояние организма: Норма, Плохо или Хорошо. Это состояние на уровне процесса осмысления дает диспетчеру процесса определенное указание, в каком направлении искать решение проблемы ответной реакции следующим шагом: Плохо – необходимо найти решение, которое в данной ситуации сменит состояние на Норму. Хорошо – сохранить в памяти данные о тех действиях, которые в данной ситуации привели к Хорошо для того, чтобы использовать такое решение впредь как правило. Это целевой режим осознания: fornit.ru/67888. Норма – можно не решать проблему восстановления жизненных параметров или отрицательной значимости, а заняться приведением в порядок имеющегося жизненного опыта, оптимизируя его или сфантазировать новые решения впрок - пассивный режим осознания: fornit.ru/68279.

Если в процессе осознания не находится подходящего решения (нет достаточного опыта), то диспетчер процесса просто дает возможность сработать имеющимся для таких условий рефлексу, по рангу его эволюционной иерархии: сначала проверяется, есть ли автоматизм, сформированный в процессе осознания, если есть он запускается, если нет, то - есть ли условный рефлекс и, наконец, есть ли безусловная (наследственно предопределенная) реакция.

Диспетчер осознания имеет распределенные механизмы, которые согласованы между собой, чтобы не возникали противоречивые и вредные последствия, что определяется эволюционной оптимизацией. Так, диспетчер на основе имеющейся информации определяет, насколько срочно нужно реагировать или можно подумать. Он выбирает, нужно ли выявить наиболее подходящую для данной ситуации цель и искать пути ее достижения или можно бесцельно мечтать и фантазировать (важнейшие адаптивные процессы). Он решает, можно ли вообще не тратить силы на обдумывание и погрузиться в ленивое состояние. Это – самый основной выбор. В каждом выбранном режиме диспетчер совершает более углубленный выбор уже того, каким именно должен быть текущий шаг осмысления. Эволюция может организовывать неограниченное число уровней углубленного регулирования процесса осмысления, различающиеся реализацией у разных видов животных и у разных особей одного вида.

После глубокого сна (когда не остается непогашенных активностей от предыдущего бодрствования) сначала актуализуется наиболее базовая абстракция из значений Норма, Плохо или Хорошо. Эти значения у любых субъектов любого вида животных вызывают одну и ту же адаптивную информированность (переживание). Вслед за этим уточняется базовый стиль поведения – на уровне психики – эмоциональный контекст, обновляющий информированность соответствующей абстракцией. Первые актуальные стимулы вызывают ориентировочные рефлексы и канал приоритетного внимания запускает цикл осознания. Целевыми задачами такого цикла становятся уточнение информированности и шагами осмыслений добавляется информация “кто я”, “где я”, “что происходит”. Далее процесс обновления информированности развивается в зависимости от потока актуальных стимулов и достигнутого состояния информированности.

У простейших организмов с примитивным механизмом диспетчера, процесс осознания прост и прямолинеен, не вызывая необходимости в сложных запросах на информацию. Их субъективные переживания предельно просты и не осознаются сами как стимул для размышления (самосознание), тем самым не замечаются. Осознанность оказывается на самом низком уровне.

Но эффективность поиска решений напрямую зависит от того, сколько достаточно важных данных учитывается, давая эволюционное преимущество. Так что оптимизация диспетчера процесса осознания приводит к тому, что он вызывает необходимость более полной информированности, актуализируя все новые элементы информации (абстракции), увеличивая силу осознания и его эффективность, так что появляется не только “опережающие возбуждения” и значения (осознаваемые смыслы) памяти опыта от моделей понимания (fornit.ru/69260), но и осмысление самого процесса осмысления – самосознание, выделяющее субъект как абстракцию, относительно которой решаются проблемы нахождения решений, альтернативных привычному.

Если понаблюдать за своим состоянием осознания, то можно видеть именно такую обновляющуюся прогностическую картину информированности, которая дает направление следующему шагу осознания. Это и есть та сакраментальная динамика субъективных переживаний - осознанность, на чем ломаются философские теории сознания мыслителей. Но углубление такого наблюдения быстро встречает препятствие: смотреть на мысль, которая смотрит на мысль и т.д. – все равно, что смотреть в двойное зеркало, множащее ряд взаимных отражений и этот невообразимый хаос становится непреодолим. Это неестественный режим работы процесса осознания.

Может ли быть осознанность у машины

Если в машине есть гомеостатическая основа эгоцентрической значимости, которая заставляет восстанавливать негативное до позитива (это доосознанное реагирование без переживаний), если у машины есть информационная структура, которая используется как контекст для определения направления поиска решения проблемы и есть диспетчер, который выбирает, каким должен быть шаг осмысления в процессе приближения к цели и значимым результатам фантазирования, а каждый такой шаг обновляет информированность о процессе (т.е. информация – образ + значимость результата шага поиска) , то с точки зрения этой машины она занята обдумыванием проблемы и видит как идет поиск решения. У ней полноценно закрутится цикл осмысленного переживания процесса нахождения альтернативы привычному.

Но внешне невозможно увидеть эту согласованность системы значимости в осознании невозможно без специальных устройств, переводящих смысл абстракций в их объективное содержание образов всех участвующих видов и показывающих как они влияют на выбор направления осознания. Такой механизм – это некий пульт отслеживания процессов, переводящий их в понимаемую для оператора информацию. Но ведь можно просто спрашивать у субъекта, о чем он думает или суметь эмпатийно это предположить, если достаточно близок по его опыту.

Как именно машина или человек видит динамику информации решения, кроме невидимого самого процесса осмысления, это определяется механизмом диспетчера.

Противопоставление субъективной непостижимости переживаний и процесса осмысления – надумано философами сознания, это просто разные стороны одного явления, как форма и содержание. Так что, если не придавать проблеме понимания субъективности излишней таинственности, то, по сути, и сам процесс и то, как этот процесс представляется самой машиной не сложен для понимания, он уже имеет принципиальную модель реализации и может прагматично использоваться. Эта модель доказано соответствует реальности при всем различии в способах реализации, хоть в природе, хоть в искусственных системах индивидуальной адаптивности. И есть критерии того, как определить наличие осознанности (fornit.ru/70931).

Уже есть действующий прототип системы индивидуальной адаптивности Beast (fornit.ru/beast) от гомеостатической базовой регуляции к самым сложным алгоритмам нахождения альтернатив привычному, который является эффективным инструментом развития представления и отработки механизмов реализации. Хотя еще многое предстоит выяснить, особенно в различиях алгоритмов механизмов компонентов процесса осознания.

Мы ощущаем себя как осознающее существо за счет организации такой самоидентификации (fornit.ru/70640), но это вызывает множество иллюзий (fornit.ru/70860), приводящих к различным вариантам предположений. При этом сегодня уже определилось, как и чем реализуется не просто момент переживание, а функциональная составляющая сознательности (fornit.ru/70864).

1. Основные понятия и обозначения

|

S |

Текущая ситуация (вектор условий: сенсорные, гомеостатические, контекстуальные) |

|

M |

Эпизодическая память — множество {Ei}, где Ei = (Si, Ai, Ri, Vi) — эпизод с условием Si, действием Ai, результатом Ri, значимостью Vi |

|

C(S) |

Информационный контекст в ситуации S— подмножество активных абстракций, актуализированных в оперативной памяти |

|

aj |

Абстракция j — символ функциональной значимости (не ID образа, а его смысл в контексте) |

|

wj |

Вес (значимость) абстракции aj в текущем контексте C(S) |

|

N |

Число абстракций, актуализированных и использованных в процессе осознания для выбора шага |

|

Nmax(S) |

Максимально возможное число релевантных абстракций в ситуации S (оценка по памяти) |

|

η |

Осознанность— мера полноты и эффективности контекста |

|

ι |

Интеллектуальность— мера эффективности без осознания |

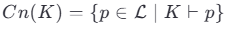

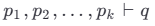

2. Осознанность как функция полноты контекста

Определение:

Осознанность η — это нормированная мера полноты и значимости информационного контекста, используемого диспетчером для выбора шага осмысления.

Формула:

Пояснение:

Это соответствует утверждению: «Осознанность — это сила переживания как ясность, интенсивность, полноценность и эффективность информированности».

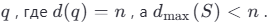

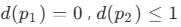

3. Деперсонализация и дереализация в модели

Деперсонализация:

Дереализация:

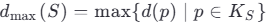

4. Количественная оценка интеллектуальности

Определение:

Интеллектуальность ι — это обратная мера зависимости от осознанности при достижении эффективного решения.

Формула:

где:

Пояснение:

Это реализует критерий:

«Чем меньше элементов осознанности нужно для уверенного решения — тем выше интеллект.»

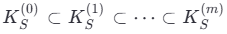

5. Связь осознанности и интеллектуальности

График взаимоотношения:

6. Механизм выбора диспетчера

Диспетчер выбирает шаг Ak , максимизируя ожидаемую эффективность:

где:

Это — математическая реализация идеализированного "диспетчера процесса осознания" как механизма выбора на основе контекста.

В модели Beastдиспетчер выполнен в виде распределенных функций, организующих процесс осмысления, так что тут – обобщенная функция диспетчера, которая использует запросы к функциям получения прогностической информации (fornit.ru/68522).

7. Обновление контекста после шага

После выполнения шага Ak и получения результата Rk :

8. Применение к системе Beast

В системе Beast:

Это позволяет объективно измерять прогресс от осознанного поиска к интеллектуальному действию.

Заключение: модель завершена и реализуема

Формализована концепция, в которой:

Ниже — попытка критического, но конструктивного опровержения представленной концепции «осознанности как силы переживаний», написанная от лица ученого, который не отвергает модель априори, а, напротив, видит в ней потенциал, но пытается проверить её на прочность с помощью логики, эмпирических ограничений и внутренних противоречий.

1. Проблема: «Осознанность» определена через метафору, а не через измеримую величину

Вы говорите: «осознанность — это сила переживания: ясность, интенсивность, полноценность и эффективность». Это — качественное описание, а не операциональное определение.

Вопрос: как измерить «силу» переживания?

Если это сила, то какова её единица измерения? Что является «нагрузкой», на которой она проявляется?

Можно ли сказать, что при деперсонализации «сила» упала на 40%?

Без измеримости — даже гипотетической — понятие рискует стать поэтическим аналогом интенсивности, но не научным параметром.

Я согласен, что переживание регулирует выбор. Но «регулятор» — не то же самое, что «сила». Это скорее весовой коэффициент в принятии решений, а не энергия.

Предложение: может быть, «осознанность» — это степень вовлечённости информационных компонентов (сенсорных, эмоциональных, когнитивных) в процесс выбора? Тогда можно говорить о объёме контекста, а не о «силе».

Ответ:

Я не стал давать отдельного терминологического определения вместо слова “сила” в контексте описания “ясность, интенсивность, полноценность и эффективность состояния динамической информированности”, потому что это слишком обобщенное понятие для оценки адаптивной функциональности осознанности. Оно дается в расчете на эвристическое понимание в том смысле, какой описывает это различные аспекты рассмотрения концепции. Но это дает повод критически отнестись к понятию, которым и в самом деле можно охарактеризовать адаптивную роль осознанности, потому что да, понижение такой адаптивности приводит к оскудению эффективности процесса осмысления. Так что я посчитал, что термина “осознанность”, адаптивная роль которого раскрывается всеми аспектами описанной концепции будет достаточно. Это похоже на то, как квантовые характеристики кварков “очарование” и “цвет” терминологически обозначают то, что приписывает им теория, а вопросы вроде “а какова степень очарования” или “какова длина волны цвета” были бы неуместными в этом контексте. Так что считаю, что не спровоцировал спор о словах. Можно сказать по-разному, например, что «сила переживания» — это не энергия, а мощность системы адаптации, т.е. не просто энергия в единицу времени, а способность системы преобразовывать потенциал в действие. Осознанность — способность системы преобразовывать информированность в адаптивный выбор.

Чем «сильнее» переживание, тем эффективнее происходит этот переход. При деперсонализации — мощность падает: система получает данные, но не может их «включить» в выбор. Это — не метафора, а аналогия уровня системной динамики. Термин вводится не для измерения, а для выделения функции. Хотя многие отдельные характеристики процесса вполне поддаются измерению. Если убрать переживание — процесс осознания ослабевает - это — факт, доступный наблюдению, даже если мы пока не можем его измерить.

Можно сказать, что осознанность - это объём и вес информационных компонентов, активно участвующих в выборе шага осмысления. В норме: участвуют сенсорика, эмоции, память, прогнозы - высокая «сила». При деперсонализации: эмоции есть, но не взвешиваются - сила падает.

2. Диспетчер: не гомункулус, но и не механизм

Вы утверждаете, что «диспетчер — это не гомункулус, потому что он ничего не решает без контекста». Это — хорошая попытка избежать регресса. Но остаётся вопрос: Кто или что "использует" контекст для выбора?

Если диспетчер — это механизм, то он должен быть реализуем в архитектуре системы. Но где он? В префронтальной коре? В сети сальенции? В динамике нейронных ансамблей?

Если диспетчер — это функция, а не сущность, то зачем ему имя? Почему не сказать: «выбор шага осмысления определяется взвешиванием информационного контекста в условиях цели и гомеостатического состояния»?

Проблема: введение сущности "диспетчер" может быть аналитически удобным, но рискует стать новым гомункулусом в скрытой форме — тем, кто «смотрит на контекст и выбирает».

Предложение: Давайте заменим «диспетчер» на архитектуру выбора, реализованную через:

• приоритизацию на основе значимости (сальенси-сеть),

• прогнозирование последствий (анterior insula, vmPFC),

• целеполагание (dorsolateral PFC).

Тогда «диспетчер» — не сущность, а эмержентное свойство сети.

Ответ:

Диспетчер – именно механизм в самом прямом смысле слова – это взаимно согласованная отбором система наследственно предопределенных реакций (fornit.ru/69385), которая локализована в префронтальной коре и включается в систему таких же наследственно предопределенных механизмов как 1) система выбора наиболее предпочтительного для данных условий цели реагирования, 2) набора функциональных механизмов извлечения данных из эпизодической памяти и выполнения определенных операций с ними для получения итоговой информации (fornit.ru/68522) по запросу диспетчера, 3) механизма поддержки структуры доминант нерешенных проблем и другими, что составляют вместе канал приоритетного внимания к актуальному стимулу (fornit.ru/70759).

3. Цикл осознания: кто запускает первый шаг?

Вы описываете циклический процесс:

Есть контекст ->

Диспетчер выбирает шаг ->

Шаг даёт новую информацию ->

Обновляется контекст ->

Повтор.

Но что инициирует первый шаг после сна, когда нет цели, нет напряжения, нет «плохо»?

Вы говорите: «актуализируется базовая абстракция: Норма, Плохо, Хорошо». Но:

Кто или что её "актуализирует"?

Если это — гомеостатическая основа, то она должна быть доосознанной, рефлексивной. Но тогда получается, что цикл начинается не с осознания, а с его предпосылки.

Это означает, что осознанность — не первична, а возникает на втором шаге процесса, когда уже есть контекст.

Тогда ваша модель не объясняет возникновение самого первого контекста, а лишь описывает его динамику после старта.

Предложение: Нужен механизм инициации — возможно, связанный с уровнем бодрствования (ретикулярная формация), с ориентировочным рефлексом (Павлов), или с внутренним шумом как источником вариативности.

Ответ:

Это верно, после того как организм приходит в функциональное состояние после сна, наркоза, кому и т.п. отсутствия сознания, есть механизм, который начинает активацию канала приоритетного внимания в первый раз. В искусственной системе Beast такая активация происходит с включением системы через некоторое время, в течение которого активируются все более эволюционно древние системы.

Можно было бы обойтись без такой начальной активации, но тогда по первому ориентировочному рефлексу пришлось бы потратить время на то, чтобы привести общую информированность в актуальное состояние и только потом начать реагировать на актуальный стимул.

Точно не известно, где именно в мозге локализован такой пускатель. Можно предположить, что это верхняя часть ретикулярной формации (ретикулярная активирующая система, RAS). Ее функция: ключевой регулятор уровня бодрствования и сознания. Роль в пробуждении: активируется при выходе из сна, наркоза, комы. Связи: проецируется на таламус и далее на всю кору, обеспечивая "глобальное пробуждение" нейронной активности. Именно RAS отвечает за первичную активацию коры после состояний сниженной активности. Таламус (особенно неспецифические ядра) получает вход от RAS, активирует кору. Без его активации сенсорная информация не достигает коры в осмысленном виде. Одновременно активируются лимбические структуры (миндалевидное тело, гипоталамус) — появляется эмоциональная окраска и мотивационная готовность. Клатч (гипотетически) синхронизирует корковые области — формируется целостное информированное состояние. ACC и премоторные зоны запускают первый ориентировочный рефлекс — канал приоритетного внимания активирован.

4. Может ли машина быть осознанной? Здесь — главный вызов

Вы говорите: «если у машины есть гомеостатическая основа, контекст, диспетчер и цикл обновления — то у неё может быть осознанность».

Но что значит «гомеостатическая основа» у машины?

У живого существа гомеостаз — биологически значим, он связан с выживанием. У машины «норма» — это просто установленный диапазон значений. Но нет внутреннего переживания отклонения как угрозы. Ключевой вопрос: может ли отсутствие боли, страха, желания быть заменено алгоритмом значимости?

Если «значимость» — это просто вес в функции потерь, то машина не «хочет» восстановить баланс, она просто минимизирует ошибку. Но тогда переживание исчезает, потому что нет внутреннего страдания от дисбаланса.

Это — граница: можно ли иметь «силу переживания», если нет биологической уязвимости?

Предложение: может быть, осознанность требует не просто гомеостаза, а уязвимости — способности страдать от нарушения баланса. Без боли — нет силы переживания.

Ответ:

Т.к. в классической биологии нет определения живого, а оно нужно, как показывает данный вопрос, то такое определение было выработано как сопоставление всех адаптивных элементов у спектра видов живых существ (а не простое перечисление того, что характерно для живого) и обобщение в одном терминологическом определении (fornit.ru/64924):

Для определения живого необходимо и достаточно, чтобы оно обладало гомеостазом хотя бы в само примитивной его форме, включающей всего несколько базовых стилей поведения (пищевое, половое, поисковое, защитное), без чего невозможно сохранение жизни. Если нет гомеостаза, то нет и всех более высокоорганизованных механизмов адаптивности, наблюдаемые у живых существ, которые формируются всегда именно на основе системы гомеостаза. Противоположное понятию Жизнь слово Смерть - прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Боль – один из компонентов гомеостаза, который эволюция вводит не как жизненный параметр, подлежащий восстановлению при выходе его из нормы, а как внутренний сигнал нарушений. В искусственной системе Beastболь вводится именно таким образом. Боль нужна не для придания силы переживаниям, а как сигнал о критическом нарушении, который возникает быстрее, чем сигнал о выходе жизненного параметра из нормы и требует более оперативного реагирования.

Так что если машине придать атрибуты живого существа, то она и будет живым существом.

5. Деперсонализация и дереализация: не «обеднение», а переключение режима?

Вы говорите, что при деперсонализации эмоциональный контекст есть, но не используется. А может быть, он не просто не используется, а подавляется как защита?

Современные данные показывают, что при тревоге и травме повышается активность в префронтальной коре, подавляющей эмоциональные реакции (в миндалевидном теле). Это — адаптивный механизм, а не сбой. Тогда деперсонализация — не ослабление осознанности, а её перераспределение: меньше эмоций, больше контроля.

Может быть, осознанность не уменьшается, а меняется её структура?

Предложение: вместо «осознанность = сила» — осознанность = баланс между компонентами контекста (эмоции, сенсорика, когнитивные модели). При стрессе баланс смещается, но общая эффективность может сохраняться.

Заключение: концепция не опровергнута, но требует уточнения

Я не отвергаю вашу модель. Напротив — она вдохновляет. Но чтобы стать научной, она должна:

Отказаться от метафоры «силы» в пользу измеримых параметров (объём контекста, скорость обновления, глубина вовлечения).

Деконструировать «диспетчер» в архитектуру выбора, а не сущность.

Объяснить инициацию цикла, а не только его поддержание.

Различать гомеостаз как алгоритм и как переживание.

Учесть, что патологии — не всегда дефицит, а иногда перераспределение ресурсов.

Что остаётся ценным?

Идея, что переживание — не эпифеномен, а регулятор, — это революционно.

Связь осознанности с альтернативным выбором — одна из лучших попыток дать функциональное определение сознания.

Модель цикла осознания — близка к современным представлениям о predictiveprocessing, но с акцентом на адаптивность, а не на стабильность.

Ответ:

Функция эмоции наследуется от функции базовых стилей поведения (пищевой половой, защитный, поисковый и т.д.) – это контексты, в которых поведение ограничивается рамками необходимости восстановления нормы жизненных параметров и других параметров гомеостатической регуляции. Много контекстов не бывает. Но бывает излишнее реагирование на них, истощающее организм и усугубляющая итак плохое состояние. Так, слишком обширная боль своим потоком активности просто мешает нормальному функционированию по принципу эпилептического припадка. В таком случае организм может перейти в кому. Слишком актуальная эмоция, например, страха в пассивном ожидании вызывает травматический стресс. Все это, конечно, организм старается регулировать настолько, насколько вообще позволяет ситуация. Пример: при ПТСР человек не может "выйти из контекста угрозы", даже если он в безопасности. Это — не "слабость", а патологическая фиксация на одном гомеостатическом режиме.

Точно не выяснено, как именно происходит деперсонализация в том или ином случае (а причин может оказаться немало). Но вряд ли это блокировка, которая необходима в критических случаях как при коме или стрессовом поражении. Ведь при этом сознание остается в относительно устойчивом состоянии и лишь снижается его информационный контекст в числе активных информационных компонентов.

Но неважно, блокировка ли части информации или какие-то причины несрабатывания механизма диспетчера по контексту, главное, что данный вид информации не отрабатывается, не учитывается в процессе осознания.

Деконструировать «диспетчер» в архитектуру выбора, а не сущность не следует и нет резона, т.к. уже было сказано, что диспетчер – это всего лишь система наследственно предопределенных механизмов.

6. Зачем нужна феноменология, если достаточно функции?

Вы утверждаете: «Субъективное переживание — не эпифеномен, а регуляторная организация информированности… навигационный сигнал».

Но давайте зададим вопрос по-другому: Может ли система с тем же функционалом — выбор альтернатив, обновление контекста, диспетчер, гомеостаз — работать без субъективного качества?

Представим Beast-2 — усовершенствованную версию вашей системы. У неё есть гомеостаз, контекст из абстракций (ID образа + ID значимости), диспетчер выбирает шаг, цикл итеративного осмысления замкнут.

Но всё это происходит "в темноте" — без ощущения "ясности", "тревоги", "целостности". Никакого "сияния" радости, никакого "давления" тревоги. Только функциональные веса и логика выбора.

Будет ли она менее эффективна?

Если нет, то получается, что качественная сторона переживания — всё-таки эпифеномен, даже если она коррелирует с эффективностью.

Если да, то почему? Что именно даёт качество переживания, что недостижимо через чисто функциональную динамику?

Ответ:

У Beastнет какого-то специального устройства, которое бы включало субъективное переживание. Поэтому невозможно создать Beast-2 без субъективных переживаний. Невозможно отделить форму куба от его содержания, чтобы содержание выполняло функцию куба без его формы, это абсурд.

У Beastв начальной стадии развития осознанность близка нулю: практически нет системы абстракций (моделей понимания) и физических образов, представляющих эти абстракции, которые бы создавали столь же сложную картину динамики переживаний, какая может самонаблюдаться взрослым человеком.

Простейшие абстракции, несмотря на их любой величины их значимость, не вызывают характерные для осознаваемых переживаний цепочки последствий новых переживаний – мысли. Есть только тупая непосредственная констатация, которую никак не назовешь переживанием. Даже очень сильная боль (а она может быть у Beast) вызывает не картину динамики переживаний, а статический эффект отражения.

С некоторой сложности наработанных моделей понимания, отдельные эффекты отражений начинают сливаться с более цельные последовательности вторичных прогностических и оценочных переживаний, как у ребенка, который уже может связывать между собой последовательность событий в общую картину информированности, обобщать и категоризировать, еще не задаваясь вопросами и самоосмыслением происходящего – пока это лишь непосредственное отражение уже усложненной картины, без выделения себя как объект понимания взаимодействий. И лишь с некоторого количественного уровня наработанного опыта возникают первые мысли, которые можно без натяжки признать субъективным осознанием, то, что взрослый человек может наблюдать в своем сознании.

В настоящее время подготовлена более системная математическая формализация для публикации в научном журнале.