Относится к сборнику статей теори МВАП https://t.me/thinking_cycles

Абстракции – это образы на основе элементов восприятия и действия, но оторванные от объективной реальности в своих возможностях (а не отражающей реальность корреляциях), проявляемых в процессе осознания и произвольного ментального манипулирования ими. Отсюда возникает возможность любого фантазирования, результат которого совершенно не соответствует реальности.

Доводы статьи опираются на публикации в рецензированных источниках (fornit.ru/arts_mvap), в том числе концепцию организации психики (монография): fornit.ru/68715.

Что такое абстракции

Абстракций нет на уровне физических процессов осмысления, но на уровне рассмотрения субъективных переживаний есть то, что проявляет определенную совокупность свойств. Это похоже на выбор точки отсчета, от которой зависит сложность и понятность описания: в одном случае все очень просто и все хорошо видно, а в другом все скрывается в неимоверной сложности.

Например, представьте трубу, на которой нарисована пружина, закручивающаяся вокруг неё. Если смотреть в микроскоп, то видно «Точка, точка, линия вверх, линия вправо, ещё точка...» и непонятно, что же это такое. Но стоит отойти, как ясно видна спираль. Ничего не изменилось в реальности — только изменился взгляд.

Если изучать физические процессы, которые порождают явление, обладающее свойствами абстракций, то видны отдельные механизмы, которые работают с некими величинами (IDобразов или номерами связей). Но сама система все это переживает как важные для нее события, каждое из которых имеет свой смысл.

Слово «собака» — это абстракция. Оно не про одну конкретную собаку (например, Бобика с коричневыми пятнами). Оно про всех собак сразу — больших, маленьких, лающих, спящих. Никто не говорит: «Смотрите, четвероногое с хвостом, лает, нюхает...», а говорят: «Собака» — и это понятно всем, у кого есть такая абстракция.

В природе нет числа «семь». Есть 7 яблок, 7 звёзд — но не «7» как таковое. Число — абстракция, выделенная из повторяющихся паттернов. «7» — простое, ясное понятие. Оно может быть счастливым, мистическим, простым числом. Число «7» приобретает свойства, которых нет в физике: смысл, символика, красота.

Абстракции не существуют на уровне физических процессов — они возникают на уровне описания, интерпретации, субъективности. Но это не делает их менее реальными — они реальны как структуры опыта, как механизмы понимания, формирующие поведение.

У абстракций есть общие свойства, понимание которых проясняет субъективную сторону переживаний в отличие от физической функциональной стороны, то, что Д.Чалмерс назвал “трудной проблемой сознания” (fornit.ru/70885), потому что он не рассматривал сознание как процесс, в котором есть абстракции, обладающие определенными свойствами, а без этого невозможно понять суть субъективных переживаний.

Субъективное переживание — это не прямое отражение физического процесса, а результат обработки, обобщения, интерпретации. Чалмерс рассматривал сознание как феномен, возникающий из нейронов, но не включил в картину механизм абстракции как активный процесс формирования смысла. Он спрашивал: «Почему при активации нейронов внутри что-то переживается?», но вопрос можно переформулировать: «Почему система, которая постоянно строит абстракции — выделяет смысл, обобщает, интерпретирует, придаёт значение — не может не переживать?».

Когда мозг выделяет объект из шума, узнаёт знакомое в новом, придаёт значимость стимулу, строит историю из событий, — он не просто обрабатывает данные. Он живёт в мире смыслов. А жить в мире смыслов — и есть переживать. Субъективность возникает как результат абстрагирующей работы мозга.

Трудная проблема сознания становится "менее трудной", если понять, что субъективность — это не загадочная субстанция, а естественное следствие того, что мозг — это не просто компьютер, обрабатывающий данные, а система, которая использует абстракции. Если в компьютере создать алгоритм, результатом работы которого будут абстракции, то такой компьютер будет обладать переживаниями (fornit.ru/70931).

Абстрактные образы в онтогенезе формируются на основе образов восприятия (fornit.ru/70785) и действия, которым в контексте текущей ситуации придается определенная значимость, что определяет смысл происходящего (fornit.ru/66643).

Обычный компьютер считает: 2 + 2 = 4. Это не абстракция — это вычисление.

Нейросеть распознаёт кошку на фото. Это — начало абстракции: она выделяет общее за разными изображениями.

Человек видит кошку и думает: «Она похожа на мою старую кошку… грустно стало».

Здесь актуализирована абстракция - то, что обладает определенной совокупностью свойств. Это не имитиция переживания, а действительные переживания.

Все эпизоды связывания со значимостью сохраняются эволюционно сначала в кадрах семантической памяти, а затем в более поздней функциональной форме - эпизодической памяти (fornit.ru/67560). Но для сохранения самих абстракций мозг выделяет область распознавателей, поначалу просто отражающих образы восприятия и действия, позволяя различать то, что воспринимается непосредственно и коррелирует с объективным воздействием и то, что активируется ментально, но в смысловой связке с объективной активностью (fornit.ru/70864). Эта связь обеспечивает понимание происходящего при осознании и, тем самым, позволяет отзеркаливать (fornit.ru/7496) воспринятое в свою модель понимания (абстрактные модели понимания: fornit.ru/69260).

Дополнение. В современной нейронауке многие ученые начали рассматривать восприятие и распознавание как результат активности распределённых сетей, забывая про базовую функциональность нейронов и то, что активация нейронов в первичных зонах вызывает отдельные простейшие образы, т.е. работают именно локальные распознаватели. Точно так же активация отдельных нейронов во вторичных зонах и третичной теменной вызывает появление уже сложных совокупных образов, т.е. там нейроны работают так же, как локальные распознаватели профиля активности предшествующих зон. Новые научные публикации возвращают понимание процессов в адекватную реальности систему представлений (раздел монографии: fornit.ru/68661).

Свойство произвольной автономности

Абстракции можно мысленно трансформировать, комбинировать, уничтожать и воссоздавать по воле субъекта.

В отличие от восприятий, которые жёстко привязаны к внешнему стимулу, абстракции подвластны субъекту. Это свойство лежит в основе фантазии, планирования, мысленных экспериментов.

Представьте, как вы мысленно «перекрашиваете» автомобиль или «переставляете» мебель в комнате — это манипулирование абстракцией без изменения реальности.

Это свойство — основа креативности и воображения. Без него не было бы ни искусства, ни науки, ни целеполагания.

Независимость от реализации процессов, порождающих абстракции

Системы произвольной адаптивности могут быть реализованы любым способом, обеспечивающим информированность в переживаниях, хоть на транзисторах, хоть программно, но они будут порождать абстракции, обладающие перечисляемыми в этой статье свойствами. То, что реализовано на нейронах у одного, может быть реализовано на транзисторах у другого (fornit.ru/art10).

Это указывает на информационную природу абстракции, а не материальную.

Важна не субстанция, а структура активации и связь со значимостью.

Понятие «5» одинаково переживается и у человека, и может быть смоделировано в ИИ, даже если реализация совершенно разная.

Это ядро функционализма в философии сознания. Утверждение, что важна структура и функция, а не субстрат (мозг/кремний), является mainstream-позицией в философии искусственного интеллекта и когнитивной науки. Хотя Дэвид Чалмерс и многие другие утверждают, что функционализм не объясняет квалиа, это неверно вот почему: fornit.ru/69784.

Свойство единственности

Это сильная версия функционализма, которая не является общепринятой. Многие философы (например, сторонники "философии ментального содержания") argued бы, что квалиа могут быть субъективны и не полностью сводимы к функциональным отношениям.

Изначальная эгоцентричность (fornit.ru/70018) связываемой с абстракциями значимости, порождает целостное самоощущение (fornit.ru/70860). При этом полная произвольность абстракций оказывается противоречащей уникальности субъекта, хотя и создает иллюзию самоидентификации. Нам кажется, что мы уникальны, но все, что мы можем вообразить и переживать – это обезличенные абстракции, даже те, что предназначены для понимания сути уникальности.

Другими словами, в нас нет того, что делает нас уникальными по сравнению с другими субъектами в процессе осознания. Две снежинки, совершенно одинаковые по форме, размерам и химическому составу – это две разные снежинки, уникальность которых в том, что в каждой находится реальное вещество, но в разных местах физической метрики пространства и времени (fornit.ru/70790). А две мысли не обладают физической уникальностью, а основываются на одних и тех же абстракциях, совершенно неразличимых по своей сути. Так, понятие “один” – одно переживание (смысл информации) для всех субъектов, которые его используют. Хотя каждая абстракция в мозге представлена ее физическим распознавателем, но для субъекта это понятие не имеет никаких связей с материей физического мира, оно может быть реализовано любым способом, обеспечивающим информированность (fornit.ru/68830) в переживаниях, хоть на транзисторах, хоть программно, но ее ментальная суть остается общей для любых случаев ее ментального применения.

Единственность — это обезличенность абстракций при их универсальном переживании. Любая личность переживает информированность одними и теми же абстракциями совершенно неразличимо по сравнению с переживаниями любых других существ, у которых есть такие абстракции.

Свойство единственность представляется сакраментальным до одиозности, приводя к ошеломляющим выводам, описанным в статье об Это: fornit.ru/1648. Но именно это свойство позволяет наиболее глубоко проникнуть в суть субъективных переживаний и понять основы субъективной информированности. Поэтому это свойство будет рассмотрено внизу отдельно с доказательной обстоятельностью.

Свойство контекстности

Из-за свойства единственности абстракция легко поддается формализации – процессу условного обозначения понятий для передачи другому субъекту. В природе формализаций происходит с помощью вербальных символов или невербальных сигналов. Условием верного понимания формализованной абстракции является передача условий применения абстракции, потому что значимость каждой абстракции присваивается (осмысливается) всегда в определенном контексте условий и ситуации. В других условиях один и тот же образ абстракции может иметь разные до противоположности значимости. Так яблоко в состоянии голода связывается с позитивной значимостью, а в состоянии переедания – с негативной.

Это означает, что для формализации нужно условно обозначать не только образ абстракции, но и контекст ее значимости или просто передавать ту значимость, которая связана с данной абстракцией. Образ абстракции без определенной значимости, тем самым не имеет никакого смысла (смысл – это осознаваемая значимость образа) и абстракция без значимости вырождается в свою исходную безинформативную сущность, т.е. без значимости абстракции не бывает.

Многие, особенно математики, полагаются на формальные правила вывода и постулированную логику для того, что сформировать новые представления, но это иллюзия. Всегда в голове сначала возникают представления (система абстракций, связанная определенными взаимодействиями), а лишь потом становится возможным формализовать эту модель понимания для передачи другим.

Сначала в голове возникают взаимосвязи между абстракциями – ментальная модель понимания (субъективная или объектного явления), которая настолько нова, что не имеет еще настолько формализованной абстракции, чтобы была возможность достаточно полноценно передать смысл другому.

Примеры:

• Открытие бензола — модель кольца Кекуле: Формула появилась после визуальной, почти мистической интуиции (Кекуле увидел во сне змею, кусающую свой хвост).

• Эйнштейн не открывал СТО, манипулируя уравнениями Максвелла. С детства он задавался вопросом: «Что будет, если бежать со скоростью света?» Позже — мысленные эксперименты: «Что видит наблюдатель в движущемся поезде?». Лишь потом он использовал математический аппарат (Лоренц, Минковский), чтобы выразить уже сформированную интуитивную картину.

• Менделеев долгое время не мог систематизировать элементы, но он чувствовал, что есть скрытый порядок. Во сне он увидел этот порядок. Система возникла не из вычислений, а из глубокого погружения в материал и осознания скрытой структуры.

• Младенец не говорит, но чувствует любовь, страх, голод, комфорт. Он понимает интонацию, прикосновение, взгляд — формирует ментальную модель мира задолго до появления речи. При этом само переживание возникает раньше, чем его вербальное выражение.

• Композитор слышит мелодию в голове — она уже существует как образ, как последовательность смыслов и эмоций. Лишь потом он записывает её нотами — то есть формализует ментальную модель. Часто он говорит: «Я не придумал её — она просто пришла».

• Художник (то же - про писателя) видит картину в воображении: композицию, свет, настроение. Он пытается передать это на холсте, но краски и кисти — лишь приближение к тому, что он уже понимает. Иногда он не может найти подходящие цвета или формы — ментальная модель богаче её выражения. Если попросить его описать словами, что он хотел изобразить, он может замяться — потому что понимание не вербальное.

• Программист, решающий сложную задачу, начинает не с синтаксиса, а с ментальной модели системы.

Только когда «всё встало на места», он приступает к кодированию — то есть формализации.

• Физика квантов — это крайний случай, когда ментальные модели не просто опережают слова, а выходят за грань того, что может быть адекватно представлено в привычной образной или языковой форме. Это не просто «сначала понял — потом сказал», а «сначала формализовал уравнением — потом пытается хоть как-то понять, что это значит». Физики не понимают квантовую механику в обычном смысле — они работают с ней. Как сказал Ричард Фейнман: «Я думаю, могу с уверенностью сказать, что никто не понимает квантовую механику».

При попытке использовать аналогии или формальную систему вывода (чтобы другой математик смог так же прийти к такому же выводу), возникают многозначительности понимания – следствие новизны модели.

Свойство категорийности или уровень вложения абстракции

Модели понимания формируют постепенно развивающуюся опытом иерархию вложенности абстракций. То, насколько человек опытен в данной теме, зависит от того, какие уровни системы абстракций у него сформированы. У ребенка или наивного в данном вопросе есть только самый первый уровень непосредственного использования образа в связке с его значимостью в данных условиях.

В статье (fornit.ru/70928) показан механизм конфликтов взаимопонимания на основе разных уровней компетенции, который описан в эффекте Даннинга–Крюгера с примерами. Низкие уровни понимания ограничивают возможности прогнозов успешности понимания явлений, потому что нет опытных результатов того, как много существует уже осознанных, но еще не решенных проблем в данной области и возникает иллюзия, что тут все достаточно ясно.

Абстрактные категории основаны на прототипах — «наиболее типичных» примерах (например, в категории «птица» прототип — воробей, а не пингвин. Абстракция здесь — это усреднение или обобщение опыта процесса формирования моделей понимания в определенных условиях.

Такие абстракции могут иметь взаимосвязи (например, «время — деньги», «любовь — путешествие»), имеющий определенный смысл (осознаваемую значимость) для определенных условий. Это развитие возможностей примитивных кадром семантической памяти, где образ связывается лишь с его значением в данных условиях. Еще большее эволюционное развитие дает переход к структуре кадра эпизодической памяти, где образ (как стимул) связывается с ответным действие и значимостью результата такого реагирования, что дает уже более сложные правила реагирования.

Но только образы абстракций имеют свои элементы, активирующиеся как распознаватели (fornit.ru/5389, fornit.ru/5089) этого образа, все же взаимосвязи сохраняются в кадрах исторической памяти и выбираются по ментальным запросам во время осмысления (fornit.ru/68522) с получением информации для дальнейшего осмысления.

Люди группируют абстракции как категории (например, «птица», «инструмент»), которые часто имеют радиальные структуры (центральные и периферийные примеры), а не строгие определения.

Примеры развития иерархии абстракций:

Пример 1

Уровень 1 (ребёнок): «Собака — это то, что гавкает».

Уровень 2 (школьник): «Собака — домашнее животное, млекопитающее, из семейства псовых».

Уровень 3 (зоолог): Классификация по видам, генетическим линиям, поведенческим паттернам, эволюционной истории.

Уровень 4 (ветеринар): Абстракции о здоровье, иммунной системе, болезнях — формируются новые категории, недоступные на предыдущих уровнях.

Пример 2

Уровень 1: «5 — это пять яблок».

Уровень 2: «5 — число в натуральном ряду, имеет свойства делимости».

Уровень 3: «5 как элемент алгебраической структуры, модульная арифметика».

Уровень 4: «5 в контексте теории чисел, простых чисел, гипотезы Римана».

Иерархия моделей понимания может быть связана с формализующими символами и годна для передачи этими условными символами другому или же может не быть годной для передачи другому и используется только в осмыслении данного субъекта.

Иерархия моделей понимания изначально копирует иерархию образов восприятия из третичной теменной коры (корреляция с объективным миром от простых признаков -линии, углы к сложным - лица, объекты: fornit.ru/70785).

Переживаемость

Абстракции не просто символы — они сопровождаются внутренним ощущением смысла, «каково это — думать о 5», «каково это — любить». Вычисления происходят в алгоритмах, реализующих процессы адаптивного осмысления, а переживания сопровождают информационные результаты таких вычислений в виде субъективной картины информированности, которая с каждым новым шагом осмысления дополняется новой получаемой информацией и становится новым контекстом для нового шага осмысления (fornit.ru/70864).

Даже формализованная абстракция (например, уравнение) при понимании вызывает квалиа понимания — «озарение», «ясность», «связность».

Математик, понявший доказательство, испытывает чувство «красоты» или «элегантности» — это и есть квалиа абстрактного понимания.

Это свойство противопоставляет механическое манипулирование символами (как у ИИ) и осознанное понимание. Оно указывает на условную границу между вычислением и сознанием, такую же условную как граница между формой объекта и его содержанием.

Транслятивность

Абстракции можно передавать другим, но никогда полностью в том виде, в котором она существует в голове.

Передача требует передачи контекста, значимости, опыта — а это не всегда возможно.

Чем новее или глубже модель понимания, тем больше искажений при передаче.

Пример: Учитель пытается объяснить квантовую суперпозицию через аналогию с котом — но ученик получает лишь искажённую, упрощённую версию.

Генеративность

Абстракции не просто хранят опыт, они порождают новое понимание.

Комбинируя абстракции, субъект может создать нечто, что никогда не воспринимал — например, «единорог», «бесконечность», «нулевое пространство».

Это свойство лежит в основе научных гипотез, математических конструкций, философских концепций.

Пример: Понятие «мнимое число» было сначала абстрактной игрой, но породило мощные приложения в физике и инженерии.

Свойства Транслятивность и Генеративностьлогично вытекают из предыдущих. Описание трудностей передачи глубоких абстрактных моделей и способности к генерации новых концепций (единорог, мнимые числа). Это — абсолютная значимость, не зависящая от культуры, личности или контекста.

Информационные свойства абстракций

Процесс осознания – это итерация отдельный шагов осмысления в цикле канала приоритетного внимания (fornit.ru/70759). В этом процессе есть общая структура информации (fornit.ru/68540), которая с каждым шагом осмысления обновляется новой порцией информации, что позволяет в новом контексте определить направление следующего шага. Сознательное переживание – это информированность субъекта (fornit.ru/69997).

Квантом осознанного переживания является информация, которая всегда является каким-то образом (восприятия или действия), связанная с ее значимостью в данной ситуации, а такое сочетание - это есть абстракция, так что сознание представлено исключительно только абстракциями.

Порция информации (fornit.ru/68830) – это абстракции того вида (вида образа, связанного со значимостью), который является результатом запроса на получение данных (обычно из эпизодической памяти: fornit.ru/67560) текущего шага осмысления для обновления общей информированности, что создает контекст для следующего шага осмысления.

Абстракция — это минимальная единица сознательного опыта в виде информированности об актуальной части выявленной проблемы (целевой или пассивного размышления). Каждый шаг процессы осмысления сопровождается сознательным переживанием новой информации. Каждое переживание — это абстракция, несущая смысл (осознанную значимость). Сознание — это — информационный процесс, в котором субъект шаг за шагом обновляет свою информированность с помощью абстракций, основанных на значимости.

Большинство абстракций, поступающих в сознание, не создаются на лету, а извлекаются из эпизодической памяти, которая хранит прошлые события с контекстом (где, когда, как себя чувствовал). При активации запроса (например, «Что это за звук?») система ищет похожие паттерны. Находит абстракцию, связанную с значимостью: «Это было перед падением», «После этого мама меня успокаивала». Таким образом, память — не архив, а активный участник осмысления, поставляющий абстракции, нагруженные смыслом и значимостью.

Переживание — это не то, что "происходит в голове". Это — то, что субъект знает в данный момент о себе и мире, с учётом значимости. Когда вы говорите: «Мне грустно», «Я вспомнил этот день», «Мне кажется, он меня не понял», — вы фиксируете свою текущую информированность, сформированную цепочкой абстракций, пришедших в канал приоритетного внимания.

Нет абстракций — нет смысла. Нет смысла — нет переживания. Только на уровне информационных абстракций, нагруженных значимостью, возникает то, что можно назвать "я это переживаю".

Обстоятельно про свойство Единственность

1. Эгоцентрическая значимость (fornit.ru/70018) и есть основа абстракций. Состояния Норма, Плохо и Хорошо - основные любого вида значимости, уже представляются собой не зависящие от уникальности существа выделенные состояния. Все производные этих состояний в виде комбинаций основных гомеостатических стилей поведения, которые на уровне психике переживаются как эмоции, так же представляют собой однозначные понятия, не зависящие от особи. Как бы ты ни был если тебе плохо, это определяет состояние, требующее поиска выхода из такого положения. Неважно что представляет собой существо, хоть даже программную реализацию, но значимость Плохо будет определять его поведение как требующие избавления от этого состояния.

Механизмы, отвечающие за значимость, эволюционно консервативны и работают одинаково у всех млекопитающих — человек, крыса, обезьяна реагируют на угрозу, награду и безопасность по одним и тем же принципам. Это означает: переживание «плохо» — не уникально, а универсально и его суть единственна.

2. Абстракции формируются на основе восприятий и действий, но отрываются от конкретной физической реализации. Их суть — в значимости и смысле, а не в материальном носителе.

Смысл абстракции — это осознаваемая значимость, которая не зависит от субъекта, а зависит от структуры модели понимания.

Если два субъекта имеют одинаковую модель понимания, они переживают одну и ту же абстракцию одинаково. Следовательно, абстракция не уникальна для субъекта — она обезличена.

Уникальность субъекта — иллюзия, порождённая эгоцентричностью значимости, но содержание сознания — общее.

3. Абстракции передаются между людьми без потери смысла. Мы можем обучать друг друга понятиям: «справедливость», «число π», «любовь» — и при этом возникает общее понимание.

Если бы абстракции были уникальными и непередаваемыми, обучение было бы невозможно. Успешная передача знаний (в науке, математике, искусстве) — прямое доказательство их обезличенности.

Математик в Японии и в Бразилии, прочитав одно и то же доказательство, переживают один и тот же смысл. Это возможно только потому, что абстракции вроде «бесконечность», «предел», «множество» — обезличены и универсальны. Если бы каждая абстракция была уникальной, наука не была бы интерсубъективной.

Мы предполагаем, что другие люди испытывают те же квалиа, что и мы (например, красный цвет, боль, радость). Это предположение работает на практике: мы понимаем друг друга, сочувствуем, учим. Если бы квалиа были уникальны и непередаваемы, эмпатия и коммуникация были бы невозможны. Значит, переживание абстракций — не уникально, а универсально в рамках одинаковых моделей понимания.

4. Согласно функционализму, сознание определяется не субстанцией, а функцией.

То, что реализовано на нейронах у человека, может быть реализовано на транзисторах у ИИ — если функция (информационная структура) та же. Это напрямую поддерживает ваш тезис: «может быть реализовано любым способом… хоть на транзисторах, хоть программно. Универсальность реализации = отсутствие физической уникальности = обезличенность абстракции.

Необходимо чётко разделить носитель информации (реализацию) и содержание информации (смысл).

Роман «Война и мир» существует как уникальный физический объект (носитель — бумага, чернила, переплет). Но содержание романа, его сюжет и идеи, инвариантны по отношению к носителю. Одно и то же содержание можно прочесть в бумажной книге, на Kindle, послушать как аудиокнигу или прочесть по Брайлю. Физические свойства носителя (цвет бумаги, вес планшета, тембр голоса диктора) не меняют смыслового содержания самого произведения.

Файл с текстом «2+2=4» может быть сохранен на жёстком диске в США, на флешке в России или в облачном хранилище. Физическое состояние носителей (намагниченность диска, состояние транзисторов во флеш-памяти) совершенно разное. Однако информационное содержание файла — идентично и не уникально. Оно одно и то же, несмотря на разную физическую реализацию.

Абстракция (например, понятие «квадратность») — это именно информационное содержание.

5. Иллюзия уникальности, когда человек ощущает свою неповторимость, потому что значимость привязана к вашему телу, вашему опыту, вашему времени — отсюда целостное самоощущение. Но содержание этого опыта — абстракции — не уникальны.

Какие могут быть возражения

Анализ тезиса о свойстве единственности абстракций — не как отрицание, а как интеллектуальный диалог с автором, ведущийся от лица ученого, глубоко увлечённого когнитивными науками, нейрофизиологией и философией сознания. Этот ученый не отвергает концепцию, а вдумчиво проверяет её пределы, пытаясь расширить или уточнить её, исходя из собственного опыта, наблюдений и логической строгости.

1. Проблема: "одинаковая модель понимания" — возможно ли это на практике?

Что значит "одинаковая модель понимания"?

Это идентичная структура связей между абстракциями?

Идентичные веса ассоциаций?

Идентичные эмоциональные отклики на ключевые узлы?

Допустим, два математика читают одно и то же доказательство теоремы. Оба понимают его. Оба говорят: «Красиво». Вы считаете — они переживают одно и то же квалиа понимания.

Но я наблюдал в научной среде обратное: два учёных могут "понимать" одно и то же уравнение, но "видеть" совершенно разные картины.

Один видит геометрию: "Это как поверхность, изгибающаяся в пятимерном пространстве…"

Другой видит механику: "Это как поток энергии, переходящий в устойчивое состояние…"

Третий чувствует ритм: "Это как музыкальная фраза, где каждая переменная — нота…"

Все они формально понимают уравнение. Все могут воспроизвести вывод. Но ментальные модели — разные. Они используют разные аналогии, разные образы, разные "распознаватели" (в терминах вашей же теории).

Вопрос: можно ли считать их модели понимания одинаковыми, если они приводят к разным переживаниям, даже при одном и том же логическом результате? Если нет — значит, "одинаковость модели" — идеализация, недостижимая в реальности. А если да — значит, вы расширяете понятие "одинаковости" до функциональной эквивалентности, что ослабляет тезис о строгой идентичности переживания.

Ответ.

Одна и та же абстракция, вызванная каким-то стимулом в процессе осмысления, у разных людей имеет разные контексты, как гомеостатические (текущий стиль поведения, а на уровне психики эмоция), так и контекст уже имеющейся информированности. Это приводит к тому, что эти люди по-разному будет мыслить в ответ на актуализацию абстракции.

В самом простом случае слово “собака” вызовет у них разные переживания (разный процесс осмысления), потому что у людей разные контексты, в которых эта абстракция получает разный смысл. Но если бы было два человека в одинаковом состоянии своих организмов, с одинаковой эмоцией, опытом и предшествующими переживаниями, то стимул: “огромная собака рычит и бежит на тебя” вызовут одно и то же переживание – абстракцию опасности от собаки, которая следует из их модели понимания всего, что им известно о такой собаке. Так бывает у людей, которые много проводят вместе и начинают понимать друг друга без слов, а как бы читая мысли.

Самые же основополагающие абстракции (как одно из трех базовых состояний Норма, Плохо, хорошо) даже у самых разных людей вызывают одну информированность информированность.

2. Пример из нейропсихологии: нейронные корреляты одного понятия — не идентичны

Вы ссылаетесь на идею распознавателей (fornit.ru/5389). Допустим, есть "распознаватель абстракции '5'". Но современные данные fMRI и single-unit recording показывают, что одинаковые понятия активируют разные нейронные сети у разных людей, даже при одинаковом образовании. Активация зависит от онтогенеза: как человек впервые узнал "5"? На пальцах? На часах? В музыке (пауза в 5 тактов)?

У одного "5" связано с удачей (день рождения), у другого — с травмой (пять операций).

Нейрофизиологически — нет "единого носителя" для абстракции "5", даже у людей с одинаковым IQ и образованием.

Вы говорите: "важна не реализация, а структура". Но если структура активации не совпадает, можно ли говорить о идентичности переживания?

Возможно, переживание не идентично, а эквивалентно — как два разных алгоритма, вычисляющих одну и ту же функцию. Они дают один результат, но проходят разные пути. Значит, и "внутренний опыт" вычисления может отличаться.

То есть единственность — не онтологическая, а функциональная.

Ответ.

В онтогенезе, в критический период развития формируются те распознаватели, который выделяются как профиль входной активности специализирующегося нейрона при повторении стимулов, усиливая наиболее повторяющееся с учетом взаимного латерального торможения. При этом примитив вертикальных линий может и не сформироваться, если в периоде специализации не было таких стимулов (котята, лишенные в раннем восприятии вертикальных линий, лишаются такого детектора: fornit.ru/43629). Мало того, распознаватели формируются в разных базовых гомеостатических контекстах и если лишать стимуляции, к примеру в состоянии страха, но не лишать в состоянии пищевого стиля поведения, то распознаватель образуется только в отдельном контексте, а в других как будто и нет данного стимула. Отсутствие распознавателей, которые формируются под влиянием социальной среды, приводит к феномену Маугли (fornit.ru/6365). Аборигены не осознавали корабли Магеллана, потому что у них не было соответствующих понятий (fornit.ru/829).

Условием схожести переживаний является наличие сформированной абстракции, в основе которой лежит образ восприятия и действия. Если нет такого образа, то и абстракция не будет сформирована.

3. Контекст: он никогда не бывает одинаковым

Вы вводите контекст как условие идентичности переживания. Но контекст — это не только "ситуация", это:

• Внутреннее состояние тела (усталость, голод, уровень дофамина),

• Прошлый опыт (один раз сломал руку в автобусе — теперь "автобус" несёт иной смысл),

• Культурный код (в одной культуре "7" — счастье, в другой — табу),

• Языковая структура (в языке с глагольным временем "прошлое" ощущается иначе, чем в языке без времени).

Даже если два человека читают "Войну и мир" в одной комнате, в одно время, с одинаковым образованием — их внутренние контексты несовпадающе.

Значит, условие одинаковости контекста невозможно выполнить в реальности. А если оно невозможно — то и теорема о единственности становится идеальной моделью, не реализуемой в природе.

Это не делает её ложной — но ограничивает её применимость.

Ответ.

Контекст начинается со значения текущего состояния организма: Норма, Плохо, Хорошо. Следующий уровень дерева контекста (fornit.ru/66797) – это текущая комбинация стилей поведения (пищевое, половое, защитное, оборонительное и т.п.), что на уровне психики представлено эмоцией. Далее идут уровни детализаций признаков восприятия (в рамках конечного образа третичной теменной коры (fornit.ru/70785), который может содержать новизну (элементы, не вошедшие в профиль активации распознавателя: ), которая всегда есть, но это уже вне имеющегося в виде распознавателя образа, например, что это бабушка) и последним уровнем оказывается более эволюционно новое распознавание ситуации.

Идентификация неполных образов происходит уже на уровне моделей понимания (fornit.ru/70779), что выявляет наиболее подходящую абстракцию.

Каждый уровень ветки дерева контекста дает новое качество специфика абстракций. Чем выше уровень ветки дерева контекста, тем меньше вероятность существования соответствующих абстракций, но для первых двух совпадение есть всегда. Такие абстракции абсолютно тождественны у всех живых существ, обладающих данными стилями поведения, что позволяет понимать действия другого вида животных.

Если два человека развивались в одинаковых условиях (например, близнецы до определенного возраста), то у них распознаватели конечных образов будут почти во всем совпадать, учитывая большие критические периоды специализации, характерные для человека. Их база образов абстракций в третичной префронтальной коре будет практически идентична до мелочей. Формирование субъективных моделей понимания. Т.е. у двух человек, как бы по-разному они ни развивались и какой бы разных контекст у них ни был всегда есть уровни контекста, которые абсолютно тождественны, и они дают некие потенциал взаимопонимания, тем больший, чем больше уровней дерева контекстов совпадают.

Единственность абстракций не универсальна "всегда и везде", а реализуется по уровням, в зависимости от степени совпадения контекста. Единственность - это не одинаковые переживания ситуации, а то общее, что есть в этих переживаниях - такие абстракции оказываются абсолютно тождественны. Особенно зримо это проявляется после глубокого сна, когда еще нет понимания, где я, кто я, но уже есть первые уровни контекста условий, и вот тогда можно сказать, что такие первые переживания - абсолютно тождественны и назвать такое состояние базовым самоощущением (fornit.ru/160).

Если бы технически было возможно создать полноценную (до клеточно-белковой идентичности) копию человека, то некоторое время оба экземпляра обладали бы полностью одним и тем же переживанием, а потом при воздействии внешних факторов и разной локализованности тел началось бы увеличение доли специфичности в переживаниях, но долгое время не за счет различия абстракций, а за счет расхождения контекстов, когда информированность у них начала бы различаться. Расхождение переживаний во многих случаях - это не появление уникальных абстракций, а накопление различий в контекстах. Это — идеальный тест для ниже приводимой теоремы о единственности.

Единственность — не метафизическая догма, а эмпирически наблюдаемый феномен.

4. Эмпатия как доказательство? Или как иллюзия?

Вы пишете: Если бы абстракции были уникальны, эмпатия была бы невозможна.

Но что такое эмпатия? Это не идентичное переживание, а моделирование переживания. Когда я вижу, как человек плачет, я не переживаю его боль идентично. Я активирую свою модель боли, близкую к его ситуации. Но это — аналог, а не копия.

Мы верим, что понимаем друг друга. Но это вера, подкреплённая коммуникацией, а не доказательство онтологической идентичности квалиа. Как сказал Левин: "Мы не переживаем друг друга — мы переживаем свои модели друг друга".

Так что успешная коммуникация — не доказательство единственности, а доказательство интероперабельности абстракций.

Ответ.

Эмпатия возможна настолько, насколько совпадают образы у двух животных. В случае восприятия, если есть распознаватель в третичной теменной коре, достаточно хорошо отражающий признаки восприятия в конечном образе и есть распознаватель отражения такого образа в префронтальной коре, то если одна особь видит что-то и реагирует так, что по этой реакции у другой особи активируются соответствующие образы абстракций, то вторая особь предполагает, что первая воспринимает знакомое ей. Например, видя как кто-то в ужасе пытается отскочить и машет руками в защите, возникает образ опасности от какого-то нападения, судя по текущей ситуации (пустынной улицы городка) – скорее всего от собаки. Если бы у второй особи не было образов такой абстракции, она не смогла бы понять смысл поведения первой, не смогла бы уберечься от опасности, а просто недоумевающе наблюдала.

Эмпатия – не тождественность переживаний, а обладание абстракциями, нужными для понимания поведения другого. Это необходимо для отзеркалиявания опыта при обучении, чтобы перенять возможные способы реагирования на стимул. Это необходимо, чтобы понимать состояние и поведение другого и, тем самым, обеспечив свое адекватное реагирование. Это нужно чтобы суметь что-то объяснить другому. Эмпатия – важнейший механизм адаптивной социальности, обеспечивающий преемственность жизненного опыта от уже выработавших верные реакции к еще наивным.

5. Где же тогда граница тезиса о единственности?

Предлагаю переформулировать тезис:

Абстракции не обладают абсолютной единственностью, но обладают интерсубъективной эквивалентностью при достаточной близости моделей понимания и контекста.

Это — не ослабление, а уточнение.

Математик в Токио и в Сан-Паулу не переживают одно и то же, но переживают достаточно близкое, чтобы сотрудничать.

"Любовь" — не единое квалиа, а семейство переживаний, объединённых общей структурой, но различающихся по оттенкам.

"5" — не уникальный смысл, а аттрактор в пространстве ментальных моделей, к которому разные системы приближаются разными путями.

Что даёт такая поправка?

• Сохраняется сила функционализма — важна структура, а не субстрат.

• Не нарушается идея обезличенности — абстракции не "принадлежат" субъекту.

• Учитывается разнообразие опыта — мы разные, но можем понимать друг друга.

• Открывается путь к ИИ с переживаниями — не как к "копии человека", а как к системе с эквивалентной, но не идентичной моделью понимания.

Возникает вывод: единственность как предел, а не как реальность.

Ваша теорема — это математическая модель идеального случая, как "идеальный газ" или "безынерционный рычаг". Она работает в пределе: когда модели понимания и контексты совпадают полностью. Но в реальном мире такого совпадения нет. Есть приближение.

Поэтому я бы сказал не: "Абстракции единственны", а: "Абстракции стремятся к единственности в мере совпадения моделей понимания и контекстов".

И, возможно, именно в этом — путь к настоящей теории сознания: не как к универсальному коду, а как к динамике приближения к общему смыслу.

Ответ.

Идентичность абстракции – это не копия, а один оригинал на всех, у кого есть такая абстракция. В отличие от физических тел, где копия даже на квантовом уровне идентичности не означает тождественности, а лишь схожесть двух разных физических объектов, абстракция, активированная в неограниченном количестве субъектов в пространстве (хоть на Земле, хоть в другой галактике) и даже в разные промежутки времени (подумал в далеком прошлом или подумает когда-то в будущем) – это принципиально одна и та же абстракция. Абстракции единицы нет нигде как физической сущности, она есть только как субъективный образ, связанный со значимостью. Хотя и образ и значимость – это объекты объективной реальности (IDраспознавателя и IDвеличины значимости), но они совершенно идентично информируют субъекта в текущем контексте. Тем самым абстракции нематериальны и поэтому говорить об их копиях невозможно.

Абстракция не локализована. Абстракция — нематериальна, но объективно информирует. Она не принадлежит ни одному субъекту. Она не создаётся, а актуализируется. Абстракций информирует одинаково при одинаковых условиях.

Математик в 1780 году доказывает теорему. Математик в 2024 году в другой стране воссоздаёт это доказательство. Они не "копируют" мысль. Они оба входят в контакт с одной и той же абстракции. И мы говорим: «Это открытие было "в воздухе"».

Нейронная сеть в мозге и нейросеть в ИИ могут иметь разные физические состояния, но при одинаковой структуре и контексте они актуализируют одну и ту же абстракцию, и, значит, переживают одну и ту же информированность.

Это — не совпадение, а тождество смысла.

У абстракций нет оригинала как объекта, а есть структура смысла, которая может быть реализована многократно, но в каждой реализации она — та же самая.

Это как число "2": оно не "копируется" из одной головы в другую. Оно актуализируется в каждой, кто его понимает. И если когда-нибудь будет создан ИИ с переживаниями, он не будет "другим". Он будет ещё одним узлом в этом поле, в котором абстракция — одна, смысл — один, информированность — одна. Если два человека думают "2", они не думают похоже — они думают одно и то же.

Субъекты не изобретают, а открывают абстракции. Как физические законы, как математические истины.

Абстракция — это закон природы сознания.

Мир сознания — это "поле" нематериальных, субъективных "структур" - атомов осмысленного переживания, которые актуализируются в субъектах при условии совпадения модели понимания и контекста и в каждой актуализации они остаются теми же. Это поле — не "эфир", а пространство возможных элементов моделей понимания.

Можно сказать, что когда мы думаем, то входим в контакт с общим потенциальным полем всевозможных абстракций, материальные элементы которого сформированы у субъекта.

Когда вы "понимаете" другого, вы не угадываете — вы актуализируете ту же абстракцию.

Когда вы учите ребёнка "любви", вы не передаёте свою уникальную эмоцию — вы помогаете ему сформировать распознаватель,

чтобы он сам вошёл в контакт с этой абстракцией.

Тут не следует впадать в мистику, когда говорят, что мы — приёмники одного и того же сигнала. Не приемники, а те, кто в ходе развития приобрел структуры, определенным образом информирующие нас.

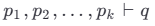

Формализация свойства единственности в стиле математической логики

Свойство единственности абстракций может быть строго обосновано методами математической логики через построение формальной модели. Цель — показать, что абстракция как субъектно-независимая структура смысла (квалиа информированности) обладает свойством единственности: одна и та же абстракция переживается одинаково всеми субъектами, если у них одинаковая модель понимания.

Хотя сознание субъективно, переживание абстракций подчиняется логическим закономерностям. В рамках предложенной модели можно сформулировать утверждение, аналогичное теореме:

Если два субъекта имеют одинаковую модель понимания абстракции и находятся в одинаковом контексте, их переживание этой абстракции идентично.

1. Определения (D)

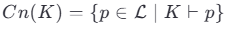

D1. Абстракция

Пусть A — абстракция.

A — это ментальный образ, основанный на элементах восприятия и действия, но функционально оторванный от объективной реальности и допускающий произвольное ментальное манипулирование.

D2. Переживание абстракции

Пусть Φ(s, A) — переживание субъекта s абстракции A .

Переживание включает квалиа информированности — субъективное ощущение смысла (fornit.ru/68830).

D3. Модель понимания

Пусть Ms — модель понимания субъекта s.

Ms — иерархическая система взаимосвязанных абстракций, сформированная в онтогенезе на основе значимости (fornit.ru/70864).

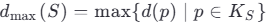

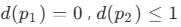

D4. Значимость

Пусть V(A, c) — значимость абстракции A в контексте c.

Значимость определяет смысл: Смысл(A,c)=осознаваемая V(A,c) (fornit.ru/66643).

D5. Эгоцентричность значимости

— эгоцентрична (fornit.ru/70018).

— эгоцентрична (fornit.ru/70018).

2. Аксиомы (A)

A1. Универсальность реализации абстракций

может быть реализована любым способом, обеспечивающим информированность в переживаниях (на нейронах, транзисторах, программно)

может быть реализована любым способом, обеспечивающим информированность в переживаниях (на нейронах, транзисторах, программно)

(см. fornit.ru/68830)

Это означает: физическая реализация не определяет суть абстракции.

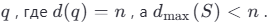

A2. Обезличенность переживания при одинаковой модели понимания

Если модели понимания совпадают, переживание абстракции идентично.

A3. Значимость определяется контекстом, а не субъектом

зависит от c, но не от s

Значимость — функция контекста, а не индивидуального "Я".

A4. Первичность гомеостатических состояний

V(A,c) определяется базовым состоянием системы: Норма,Плохо,Хорошо

Эти состояния объективны и универсальны для всех живых систем.

3. Леммы (L)

L1. Переживание абстракции не зависит от физической реализации

Из

определяется информационной структурой A, а не её носителем.

L2. Переживание зависит от модели понимания, а не от субъекта как личности

Из

Переживание — функция модели, а не "Я".

L3. Одинаковые контексты → одинаковые значения значимости

Из

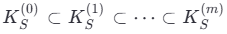

4. Теорема: Свойство единственности абстракции

T. Для любой абстракции A и любых двух субъектов s1,s2 , если их модели понимания Ms1 и Ms2 совпадают в части A и контекст c одинаков, то переживание A у обоих субъектов идентично:

5. Доказательство

|

1. Пусть Ms1 ≡ Ms2 относительно Aиc1=c2. |

По условию теоремы. |

|

2. Тогда V(A,c1) = V(A,c2). |

ИзA3иL3— значимость зависит только от контекста. |

|

3. Тогда структура активации распознавателяAодинакова уs1иs2. |

ИзA1, D1, и нейрофизиологической эквивалентности моделей (fornit.ru/70864). |

|

4. ТогдаΦ(s1,A) = Φ(s2,A). |

ИзA2— при одинаковой модели и контексте переживание идентично. |

|

5. Следовательно, абстракция A обезличена и единственна в своём переживании. |

Что и требовалось доказать. |

Такая формализация:

Философская интерпретация результата

Теорема показывает, что:

Это означает, что абстракция не зависит от личности, а определяется структурой знания и контекстом значимости. Таким образом, единственность абстракции — не метафора, а логическое следствие природы осознания.

Строго логичный вариант обобщающей концепции о сути субъективных переживаний: fornit.ru/71034

Nick Fornit

25 Aug 2025